Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Comechingonia

versión On-line ISSN 1851-0027

Comechingonia vol.20 no.1 Córdoba jun. 2016

DOSSIER

Marcadores de estrés ocupacional en poblaciones históricas del norte de Mendoza (S. XVI-XVII): primeros resultados exploratorios

Occupational stress markers in historical populations from northern Mendoza (S. XVI-XVII): first exploratory results

P. Sebastián Giannotti1

1 Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco (Área Fundacional de Mendoza). Laboratorio de Arqueología Histórica, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. Parque Universitario, (5500) Mendoza, Argentina, pablosebastiangiannotti@gmail.com

Presentado: 11/05/2016

Aceptado: 10/06/2016

Resumen

Las modificaciones producidas en restos óseos y dentales humanos son capaces de informarnos acerca de algunas de las demandas mecánicas ejercidas sobre el individuo a lo largo de su vida. El objetivo de este trabajo es presentar los primeros resultados exploratorios de un proyecto más amplio que busca conocer la forma y el grado de participación que tuvieron los miembros de la sociedad estamental en el sistema productivo colonial de la ciudad de Mendoza (s. XVI-XIX). El mismo será abordado a partir del análisis de Marcadores de Estrés Ocupacional en muestras bioarqueológicas procedentes de templos católicos coloniales del Área Fundacional (Ciudad de Mendoza). Se analizan dos individuos adultos de ambos sexos recuperados durante un rescate arqueológico en el punto arqueológico Santo Domingo (Ciudad de Mendoza). La metodología consiste en el análisis de MEO a partir del relevamiento de un conjunto de líneas analíticas: cambios entésicos, enfermedad degenerativa articular, marcadores de estrés mecánico postural, fracturas, propiedades geométricas en sección externa de huesos largos y patrones de desgaste dental. Se discuten patrones generales en el uso del cuerpo, ampliando el conocimiento que disponemos sobre la salud y estilos de vida de estas poblaciones.

Palabras clave: Sistema productivo; Templos coloniales; Actividad física; Bioarqueología.

Abstract

The modifications made in human skeletal and dental remains are able to tell us about some of the mechanical demands placed on the individual throughout his life. The objective of this paper is to present the first exploratory results of a larger project that seeks to understand the form and degree of participation that were members of the estate society in the colonial productive system of the city of Mendoza (s. XVI-XIX). It will be tackled through the analysis of occupational stress markers (hereinafter MEO) in samples from bioarchaeological Area Fundacional (Mendoza) colonial catholic temples. Two adults of both sexes are analyzed recovered during an archaeological rescue archaeological point Santo Domingo (Mendoza). The methodology consists of analyzing the survey MEO from a set of analytical lines: entesic changes, degenerative joint disease, postural markers mechanical stress, fractures, outer section geometric properties of long bones and tooth wear patterns. The project will identify general patterns in the use of the body, expanding the knowledge we have on the health and lifestyles of these populations.

Keywords: Productive system; Colonial temples; Physical activity; Bioarchaeology.

Introducción

Los marcadores de estrés ocupacional (MEO) son un conjunto de modificaciones que se producen en la superficie interna y externa en huesos y dientes, que son capaces de informarnos acerca de algunas de las demandas mecánicas ejercidas sobre el individuo a lo largo de su vida (Galtés et al. 2007; Hawkey y Merbs 1995; Molleson 2007). Bajo la denominación genérica de MEO se engloba a un conjunto diversificado de señales patológicas y no patológicas que representan alteraciones óseas y dentales producidas por las principales ocupaciones cotidianas asociadas a esfuerzos físicos y demandas mecánicas que permiten conocer actividades específicas (Rodrigues Carvalho y Mendonça de Souza 2005) o generales vinculadas con el uso del cuerpo y de los movimientos recurrentes que se desarrollaron (Jurmain et al. 2012). Entre las múltiples modificaciones podemos mencionar las que se producen en sitios de inserciones musculares (cambios entésicos), en superficie de carillas articulares (enfermedad degenerativa articular), presencia de facetas articulares accesorias, torsión de húmero y fémur, patrones de la geometría de huesos largos, fracturas y patrones de desgaste de la corona dental.

Dichas modificaciones son la consecuencia no intencional de actos socialmente pautados, realizados de manera repetitiva, rutinaria y bajo los mismos gestos, que permiten la reconstrucción de los estilos de vida de poblaciones del pasado en temas diversos como cambios culturales o estrategia de subsistencia, uso de herramientas, actividades específicas o habituales, división de tareas y exigencias físicas diferenciales entre grupos de pertenencia (sexo y edad), estratificación social y discapacidad (Galtés et al. 2007; Jurmain et al. 2012; Meyer et al. 2011; Molleson 2007; Santos et al. 2011).

El objetivo de este trabajo es presentar los primeros resultados exploratorios de análisis de MEO en dos individuos adultos de ambos sexos recuperados durante un rescate arqueológico en el punto arqueológico (en adelante P.A.) Santo Domingo, ubicado en el Sitio Área Fundacional (Ciudad de Mendoza, Argentina). Estos forman parte un proyecto más amplio que busca conocer la forma y el grado de participación que tuvieron los miembros de la sociedad estamental en el sistema productivo colonial de la ciudad de Mendoza (s. XVI-XIX) desde una perspectiva bioarqueológica1.

Contexto socio-cultural de la población de estudio

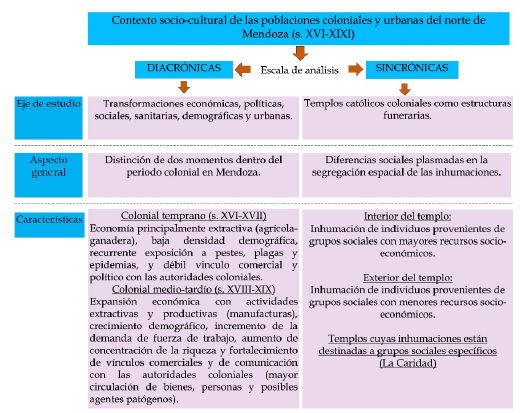

Los estudios bioarqueológicos en el Área Fundacional de Mendoza basan las inferencias de las condiciones de vida de las poblaciones estudiadas a partir de un modelo teórico-analítico (Figura 1). El mismo fue elaborado por el equipo del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco (CIRSF) (Chiavazza 2005, 2008, 2010; Mansegosa et al. 2014) a partir de la información histórica, arqueológica y bioarqueológica generada en las dos últimas décadas. Esto permite situar el contexto socio-cultural de las colecciones osteológicas provenientes de las poblaciones inhumadas en los templos católicos coloniales de la ciudad de Mendoza (s. XVI-XIX) a partir de una escala diacrónica y otra sincrónica.

Figura 1. Contexto socio-cultural de la población colonial urbana del norte de Mendoza.

En la escala diacrónica, el eje es una periodización e interpretación del proceso de fundación, desarrollo y consolidación de la ciudad basado en las principales transformaciones (económicas, políticas, sociales, sanitarias, demográficas y urbanas) producidas a partir de su fundación en 1561. De estas transformaciones se desprenden dos períodos históricos con características propias específicas: el período Colonial Temprano (segunda mitad s. XVI-s. XVII) y Colonial Medio-Tardío (s. XVIII-principios s. XIX).

En la escala sincrónica, el eje son las prácticas funerarias de la época. Se indagan los modos de producción y reproducción social con énfasis en las desigualdades sociales generadas durante este proceso. En este sentido, y desde el enfoque de la Arqueología de la Muerte, los templos católicos coloniales representan la materialización de la jerarquía social existente en la estructura estamental a través de las prácticas funerarias de segregación espacial del difunto. Mientras que los grupos sociales con mayores recursos socio-económicos se inhuman en el interior del templo (e incluso en espacios específicos dentro de él), aquellos grupos con menores recursos socio-económicos se inhuman en el exterior (Chiavazza 2005). Incluso, algunos templos eran administrados por hermandades cuya procedencia socio-económica de los difuntos era mucho más específica; tal es el caso del templo La Caridad, cuya Hermandad daba cristiana sepultura a pobres y ajusticiados (Mansegosa et al. 2014). De esta forma, los procesos de inhumación y localización de los difuntos resultarían de desigualdades que permitirían organizar las muestras bioantropológicas desde una heurística que suponga un estudio biológico con implicancias histórico sociales en la interpretación.

En definitiva, el presente modelo basado en el contexto socio-cultural ofrece un marco referencial para la elaboración de hipótesis relacionadas con el impacto que tuvieron las cargas biomecánicas experimentadas por los individuos inhumados en los templos católicos coloniales de Mendoza y la participación que tuvieron en el sistema productivo colonial individuos de procedencia socio-económicas diversas. En este sentido, el análisis de los MEO permitirá acceder a la identificación de tendencias o patrones en el uso del cuerpo considerando el sexo, edad, cronología y segregación espacial de los entierros2.

Marcadores de estrés ocupacional en poblaciones históricas, urbanas y coloniales en la República Argentina y la provincia de Mendoza

En la República Argentina no se registran antecedentes de estudio de los MEO en poblaciones históricas coloniales y urbanas, con un abordaje teórico-metodológico integral que contemple múltiples líneas analíticas de estrés funcional. Sin embargo, existe una abundante cantidad de trabajos que, a partir de diversos tipos de indicadores óseos, estudian el estrés funcional en poblaciones prehispánicas (i.e. Arrieta y Mendonça 2011; Diana 2010; Luna 2008; Salega y Fabra 2013; Suby 2007) y de contacto hispano-indígena (i.e. Arrieta y Mendonça 2011).

En el caso concreto de la provincia de Mendoza podemos mencionar algunos ejemplos de estudios de estrés funcional relevados en el marco de análisis generales. La mayoría de estos trabajos se centraron en poblaciones prehispánicas y de contacto hispano-indígena en el centro-oeste de la provincia (i.e. Novellino et al. 2003) y en el sur (Salgán et al. 2012). Sin embargo, los trabajos de Peralta (2015) y Peralta y Gil (2015) en sitios del valle medio del Río Atuel (San Rafael), fueron los primeros en abordar los MEO en poblaciones prehispánicas, siguiendo la propuesta metodológica de Scabuzzo (2010, 2012).

En poblaciones históricas coloniales y urbanas de la provincia, los únicos trabajos se realizaron en el Área Fundacional de la Ciudad de Mendoza a partir del análisis de osteoartrosis y lesiones traumáticas en restos provenientes de entierros primarios y secundarios del P.A. La Caridad y San Francisco, ambos espacios correspondientes a templos católicos (Chiavazza 2005; Mansegosa 2010, 2015; Mansegosa y Chiavazza 2009, 2010). Los resultados indican que las poblaciones inhumadas durante los s. XVII-XIX en los templos coloniales del Área Fundacional presentaban una frecuencia relativamente alta de enfermedad degenerativa articular, especialmente en la columna vertebral, junto a nódulos de Schmorl y hernias discales. En el caso concretamente del templo La Caridad, la frecuencia en grados y extensión de dicha patología por sexo resulta desigual, siendo las mujeres más afectadas que los hombres. Incluso, las mujeres presentan un mayor porcentaje para las regiones del brazo, mano, coxal y sacro, mientras que los hombres lo muestran para las regiones de la escápula, esternón, costillas y clavícula. Los autores vincularon la mayor frecuencia de la enfermedad degenerativa articular, nódulos de Schmorl y hernias discales en mujeres en relación con los hombres, a una posible exposición de las primeras a un esfuerzo funcional más duro o prolongado debido a que las edades eran inferiores a los 50 años (Mansegosa 2010; Mansegosa y Chiavazza 2009, 2010). En cuanto a las fracturas, vinculadas por los autores a accidentes ocurridos durante las actividades cotidianas y a las exigencias laborales (Mansegosa 2015; Mansegosa y Chiavazza 2009), su presencia es relativamente alta en la muestra aunque dispar en cuanto a los templos: las poblaciones inhumadas en La Caridad presentan frecuencias altas de lesiones traumáticas, mientras que las de San Francisco tienen frecuencias bajas (Mansegosa 2015). En síntesis, los estudios de estrés funcional en las poblaciones históricas coloniales y urbanas de Mendoza reflejan una degeneración de las articulaciones vinculado no solo con la edad sino también con un uso biomecánico del cuerpo, con una tendencia generalizada hacia mayores exigencias en la columna vertebral y prevalencia dispar en lesiones traumáticas (posiblemente vinculada a actividades físicas) entre templos. Ambas líneas analíticas no solo estarían indicando patrones diferentes de actividad física por sexo y edad, sino también por procedencia socio-económica de los inhumados (Chiavazza et al. 2015; Mansegosa et al. 2014).

Algunas consideraciones sobre los estudios de MEO

Los MEO ofrecen herramientas teóricas y analíticas para aproximarnos al conocimiento de las actividades físicas realizadas por los sociedades extintas. Sin embargo, las investigaciones de los últimos 25 años han hecho un fuerte hincapié en que durante las diferentes etapas de investigación de los MEO (selección de la muestra, abordaje metodológico del análisis, inferencias y posteriores interpretaciones), se tengan presente una serie de recaudos. Estos hacen alusión a las características de la muestra, la metodología analítica, el conocimiento del contexto arqueológico y biocultural y la complejidad del comportamiento biomecánico del cuerpo humano. A continuación se ofrece una síntesis de los aspectos que se consideran de mayor importancia:

1. Las muestras deben estar cuidadosamente estratificadas y ser analizadas desde el punto de vista estadístico, considerando la multiplicidad de variables que afectan las interpretaciones (edad, sexo, presencia de patologías, masa corporal y, de ser posible, influencias genéticas) y que deben ser controladas para asegurar el arribo a conclusiones confiables (Jurmain et al. 2012).

2. Considerar el estado de preservación de las muestras. La relación entre la preservación de los restos óseos y la acción de agentes postdepositacionales involucra un proceso complejo y de causas interactuantes que involucran factores tanto físicos como químicos e intrínsecos como extrínsecos, que repercuten en los resultados de los análisis y las consecuentes inferencias del registro bioarqueológico (Luna et al. 2012: 63; Waldron 1994).

3. Conocer la complejidad funcional y biomecánica de los movimientos corporales y la participación de diversos músculos en cada movimiento, hace casi imposible saber con certeza la actividad específica realizada por el individuo (Jurmain et al. 2012; Perréard Lopreno et al. 2013). Es importante percibir al cuerpo humano como un organismo armónico que entrelaza sus regiones anatómicas para producir movimientos. Por ejemplo, un mismo músculo está involucrado con diversas actividades, por lo que no es posible simplemente equipararlo con un movimiento o tarea específica. Por lo tanto sus resultados no deben evaluarse únicamente considerando la lateralidad, tipo de articulación y/o elemento óseo (Jurmain et al. 2012; Krenzer 2006). Además, existe una multiplicidad de causas en el cambio óseo que lleva a evitar la relación directa causa y efecto con la ocupación ya que las mismas o similares condiciones pueden ser causadas por otros factores (i.e. patologías) (i.e. Jurmain et al. 2012; Meyer et al. 2011; Molleson 2007; Stirland 1998).

4. La particularidad de los movimientos involucrados en las actividades realizadas por las sociedades del pasado. Las ocupaciones están pautadas socialmente y varían en tiempo y espacio entre los grupos humanos. Esto lleva a que dentro de un mismo conjunto de personas pudo haberse realizado una misma actividad de diferentes maneras (Jurmain et al. 2012; Perréard Lopreno et al. 2013).

5. Necesidad de diferenciar entre actividad habitual o excepcional. La influencia de los episodios de comportamiento excepcional o agudo (lesiones traumáticas) implica una caracterización de la actividad en términos de duración (tiempo total de exposición), la frecuencia (número de repeticiones por unidad de tiempo) y la sobrecarga mecánica. Esto requiere considerar otros factores tales como la intensidad, edad de inicio y las demandas posturales (Jurmain et al. 2012; Meyer et al. 2011; Wescott et al. 2014).

6. La respuesta de las éntesis, pueden ser muy variadas ante diferentes tipos de tensiones mecánicas. Estas van a diferir de acuerdo a la masa corporal, edad, niveles hormonales, precursores genéticos, madurez esquelética y tasas de contracción muscular (i.e. Schlecht 2012; Weiss 2007).

7. La subjetividad del observador en el relevamiento macroscópico de variables cualitativas podría introducir errores externos en los datos obtenidos y, de esa manera, generar interpretaciones no adecuadas (i.e. Villotte y Perréard Lopreno 2012). A modo de ejemplo, un trabajo reciente propuso una metodología para el relevamiento de cambios entésicos que busca reducir el grado de error inter-intra observador mediante el empleo de categorías bien definidas, detalladas y simplificadas, junto a fotografías para cada tipo de éntesis (Henderson et al. 2015).

En función de lo anterior, el abordaje teórico-metodológico de los MEO estará orientado en el presente trabajo a controlar y/o considerar estos recaudos. Meyer et al. (2011) clasifica los marcadores en dos grupos. El primer grupo se conforma por los marcadores que sólo pueden ser analizados en un conjunto de esqueletos, ya que requieren de una comprensión de la prevalencia dentro de una población (nivel de la población). El segundo grupo incluye marcadores que sugieren las actividades específicas de un individuo sin requerir necesariamente un contexto de población (nivel individual). Los cambios entésicos y las propiedades geométricas en sección externa de diáfisis de huesos largos pertenecen al primer grupo, mientras que modificaciones dentales, marcadores de estrés mecánico posturales (facetas articulares accesorias y torsión femoral del fémur) serían algunos de los indicadores que pertenecen al segundo. El primer grupo es categorizado por Meyer et al. (2011) como marcadores relativos de actividad mientras que el segundo grupo como marcadores absolutos de actividad. Siguiendo la conceptualización de los mencionados autores, la enfermedad degenerativa articular forma una categoría intermedia entre ambos tipos de marcadores, valiosa tanto en una escala poblacional como individual (Figura 2).

Figura 2. Marcadores relativos y absolutos de la actividad y de sus interrelaciones en el nivel individual y poblacional. Propuesta tomada y modificada de Meyer et al. (2011: 207).

Si bien el grupo de Coimbra cuestiona la posibilidad de establecer con precisión la ocupación de un individuo a través de modificaciones óseas de un esqueleto (Jurmain et al. 2012), en este trabajo se considera a los denominados marcadores absolutos de actividad como modificaciones óseas o dentales que indican una acción específica, no su ocupación en vida.

El modelo de Meyer et al. (2011) será empleado fundamentalmente para el relevamiento y tratamiento de datos. Siguiendo esta propuesta, se considerarán siete tipos de marcadores de estrés (patológicos y no patológicos): cambios entésicos (CE), enfermedad degenerativa articular (EDA), marcadores de estrés mecánico postural (MEP), fracturas por sobrecarga (FS), propiedad geométrica en sección externa de huesos largos (PGSE) y patrón de desgaste dental (PDD).

El proyecto del cual forma parte el presente trabajo contempla procesar los datos discriminando los marcadores relativos de actividad (CE, EDA y PGSE) de los marcadores absolutos de actividad (MEP, FS y PDD). Con el fin de detectar la presencia de MEO en la muestra, se espera encontrar diferencias en el uso general del cuerpo a nivel poblacional entre grupos de sexo, edad, cronología y pertenencia socio-económica, mientras que con el segundo grupo de marcadores se espera establecer actividades específicas con las posibles ocupaciones por individuo a partir de la información histórica disponible3. Sin embargo, por tratarse de un estudio exploratorio, en esta oportunidad serán presentados todos los marcadores en conjunto.

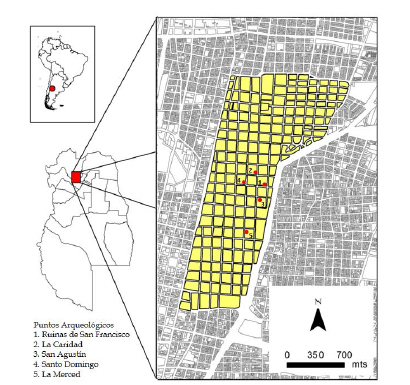

Material y métodos

Se analizaron dos individuos articulados procedentes del P.A. Santo Domingo, recuperados durante un rescate arqueológico realizado en un terreno baldío en el año 2007, donde funcionó el templo Santo Domingo (1598-1861) (Verdaguer 1931). Los entierros primarios habían sido inhumados en el sector que correspondería al interior del templo, donde también se hallaron restos de entierros secundarios (Mansegosa et al. 2015). El P.A. Santo Domingo constituye uno de los cinco templos católicos coloniales excavados en el Sitio Área Fundacional (Figura 3) y de los cuales proviene el total de la colección bioarqueológica del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco (CIRSF)4.

Figura 3. Plano actual del Área Fundacional (4ta Sección, Ciudad de Mendoza) correspondiente a la ciudad colonial y localización de los puntos arqueológicos excavados donde funcionaron los templos católicos (s. XVI-XIX).

La estimación de sexo y edad fue realizada previamente (Mansegosa et al. 2015), dando como resultado un individuo adulto medio (35-49 años) de sexo femenino (Individuo SD1) y otro adulto medio (30-50 años) de sexo masculino (Individuo SD2). Ambos presentan, a partir del índice de platimería, un componente poblacional cercano a poblaciones europeas/africanas y en el caso del individuo SD2 más probablemente a europeas (Mansegosa et al. 2015).

La muestra presenta tres grandes limitaciones para el estudio de MEO. En primer lugar, la baja representación de elementos óseos por individuo y la integridad mala (Individuo SD1) y regular (Individuo SD2) de los mismos. En segundo lugar, la imposibilidad de estimar un rango etario más acotado, debido al estado de conservación de los esqueletos. Y por último, la presencia de patologías: el individuo SD1 presenta una reacción perióstica bilateral en diáfisis de fémur y peroné, mientras que el individuo SD2 tiene tres caries sicca remodeladas en el parietal y frontal del cráneo, con reacción perióstica remodelada en ambos miembros inferiores, producidas por una treponematosis (Mansegosa et al. 2015). Si bien la literatura sobre estudios de MEO recomienda excluir de las muestras a individuos que presentan patologías (i.e. Jurmain et al. 2012; Meyer et al. 2011; Molleson 2007; Scabuzzo 2010), aquí se las incluyeron por tratarse de un trabajo exploratorio y con una muestra reducida.

El análisis bioarqueológico de los MEO fue realizado a nivel macroscópico y en los casos que se consideró necesario una observación en mayor detalle se empleó una lupa binocular de X20 aumentos (Galtés et al. 2007; Hawkey y Merbs 1995; Molleson 2007).

Como recaudo metodológico para evaluar los MEO y las interpretaciones que de ellos se realicen, se estimó para cada individuo la masa corporal. La misma tiene una significativa importancia como recaudo para las inferencias de patrones biomecánicos de algunos indicadores como la enfermedad degenerativa articular, la cual es influenciada especialmente por la masa corporal en regiones anatómicas específicas como las rodillas (Goodman y Martin 2002; Rogers y Dieppe 1994 en Rojas Sepúlveda y Dutour 2014). Las técnicas más frecuentes se realizan a partir de una ecuación para ambos sexos basada en las medidas del ancho bi-ilíaco y la reconstrucción de la estatura (Auerbach y Ruff 2004) que se traduce en una fórmula para hombres (0.373 X Estatura en centímetros + 3.033 X Ancho bi-ilíaco [1.17 X ancho de crestas bi-iliacas en centímetros – 3] - 82.5) y mujeres (0.522 X Estatura en centímetros + 1.809 X Ancho bi-ilíaco [1.17 X ancho de crestas bi-iliacas en centímetros – 3] - 75.5). Esta técnica es más fiable cuando el ancho bi-ilíaco (a partir del remontaje) y la estatura se pueden medir, por lo que se aplicaría este método (Auerbach y Ruff 2004). Cuando ambas medidas no pueden ser tomadas, se seleccionará el método de medición del diámetro antero-posterior de la cabeza femoral, el cual se traduce a partir de una fórmula para hombres ([2.741 X medida anteroposterior de cabeza femoral - 54.9] X 0.90), mujeres ([2.426 X medida anteroposterior de cabeza femoral - 35.1] X 0.90) y sexo indeterminado ([2.160 X CF - 24.8] X 0.90) (Ruff et al. 1991). Si bien es menos certero que la primera técnica, esta última da resultados razonables, fundamentalmente con fines comparativos (Ruff et al. 1991).

A continuación se describe cada uno de los MEO analizados, junto con la metodología correspondiente:

a. Cambios entésicos (CE)5

Una éntesis es la zona de inserción del tendón con el hueso, que proporciona anclaje muscular y disipa la tensión. El tamaño y la complejidad de las éntesis observables en el material osteológico son indicativos de la magnitud del esfuerzo resultante de las contracciones musculares repetitivas durante la ejecución de las rutinas diarias (Schlecht 2012). Si un sitio de inserción está bajo estrés con frecuencia, el número de capilares aumenta en el periostio, lo cual estimula la remodelación de las osteonas, produciendo una hipertrofia ósea y una inserción muscular rugosa (Hawkey y Merbs 1995). El aumento de los capilares resulta del engrosamiento del diámetro de las fibras musculares por la producción de miofibrillas, mitocondrias y retículo sarcoplásmico (Steen y Lane 1998 en Rojas Sepúlveda y Dutour 2014).

Para el relevamiento de los CE se estudiaron 15 zonas de inserción. De estas, ocho corresponden a los miembros superiores (inserción de los músculos deltoides, pectoral mayor, braquirradial, braquial, tríceps braquial, supinador, pronador cuadrado y bíceps braquial) y siete a los miembros inferiores (inserción de los músculos del glúteo mayor, glúteo menor, glúteo medio, aductores de la pierna, cuádriceps, sóleo y plantares). Las zonas de inserción fueron analizadas de acuerdo a las propuestas de Hawkey y Merbs (1995), quienes consideran tres indicadores: robustez, lesiones de estrés y osificaciones. Cada uno de estos aspectos fue clasificado en una escala de intensidad creciente desde el grado 0 al grado 3 (Hawkey y Merbs 1995).

b. Enfermedad degenerativa articular (EDA)

Es la degeneración del cartílago y hueso articular que causa la deformación de la articulación asociando pérdida y formación ósea. Se caracteriza por ser asimétrica, pluriarticular, no inflamatoria y crónica (Rojas Sepúlveda y Dutour 2014). Existen numerosos factores que afectan su manifestación, como la edad, sexo, trauma, genética, obesidad, nutrición, estrés biomecánico y actividad física. Como afirman Rojas Sepúlveda y Dutour (2014), existe actualmente un debate en torno a la relación de la EDA y la actividad física: mientras una postura sostiene una conexión entre la EDA y las exigencias biomecánicas, otra posición prioriza la influencia de la edad. La literatura reciente sostiene que si se controla la edad (entendida como una de las principales variables de las manifestaciones óseas de las articulaciones) y se logra complementar el análisis con relevamiento de un conjunto diverso de MEO, se podrá realizar interpretaciones más rigurosas y confiables sobre las actividades recurrentes, evitando así postulados simplistas (Jurmain et al. 2012; Rojas Sepúlveda y Dutour 2014). La misma problemática se presenta con los CE descriptas en el apartado anterior (Perréard Lopreno et al. 2013).

La metodología para evaluar la EDA es una combinación de las propuestas de Luna (2008), Luna et al. (2016), Scabuzzo (2010) y Rodrigues Carvalho (2004) en Scabuzzo (2010). Se relevó el EDA en articulaciones cartilaginosas (de cuerpos intervertebrales) y sinoviales de cada individuo. Se evaluaron por separado las manifestaciones osteofíticas respecto de las poróticas. Para las primeras se empleó la categorización de Luna (2008) con el objetivo de evaluar el grado de proliferación de la misma en cuatro etapas: 0= ninguna presencia de osteoartrosis; 1= se evidencia una irregularidad incipiente en la zona periarticular; 2= los osteofitos son claramente visualizables y no exceden los 5 mm de longitud, tomando la medida en forma perpendicular al sector articular del cual parte la excrecencia; 3= los osteofitos tienen una longitud que excede los 5 mm, lo que se corresponde con una afección grave de la articulación (se incluye cualquier tipo de anquilosis -parcial o total- y los casos de eburnación). Siguiendo la reciente propuesta metodológica de Luna et al. (2016), cada superficie articular fue dividida en cuatro áreas, asignándole un valor de la categorización anteriormente mencionada (de 0 a 3) a cada área; luego se suman los cuatro valores de superficie articular y se divide por cuatro, obteniendo un valor promedio por cada carilla articular. La porosidad fue considerada como producto de la osteoartrosis sólo cuando estaba asociado a alguna manifestación osteofítica. Este recaudo metodológico evita sobrestimar la frecuencia de la patología, ya que resulta difícil distinguirla de aquella producida por procesos tafonómicos (Rodrigues Carvalho 2004 en Scabuzzo 2010). La misma fue evaluada siguiendo la categorización de Luna et al. (2016), quienes agrupan como 0= sin porosidad, 1= menos de un tercio de la superficie afectada, 2= entre un tercio y dos tercios y 3= más de dos tercios (Luna et al. 2016). Y finalmente se indicó si los poros se presentaban de manera aislada o formando coalescencias (Scabuzzo 2010). Los nódulos de Schmorlson depresiones o cavidades en la tabla superior y/o inferior en el hueso esponjoso de los cuerpos vertebrales que resultan de defectos de los discos intervertebrales comprimidos (Krenzer 2006). Esta enfermedad degenerativa es causada por las exigencias biomecánicas vinculadas con eventos traumáticos (Jurmain et al. 2012), además de defectos congénitos y el proceso de envejecimiento. Los nódulos de Schmorl fueron registrados de manera independiente siguiendo la metodología de Suby (2014): se relevó la presencia o ausencia, la superficie afectada (superior o inferior), la ubicación en el cuerpo vertebral (tercio anterior, central o posterior) y la severidad siguiendo a Knüsel et al. (1997 en Suby 2014), quien la califica como 1 (leve) a los nódulos de Schmorlde menos de 2 mm que cubren un área equivalente a menos de la mitad de la distancia anteroposterior del cuerpo vertebral, y 2 (severo) a las lesiones que exceden dichos valores.

Los valores finales de EDA en cada carilla articular por elemento se promedia con los valores de las demás carillas de los demás elementos involucradas en el complejo articular (hombro, codo, muñeca-mano, cadera, rodilla y tobillo-pie) (Scabuzzo 2010). Para el caso de las vértebras, se promedian los valores finales de EDA de ambas superficies articulares de un mismo cuerpo vertebral. Y se calculan los valores de cada segmento de la columna (cervical, torácica y lumbar), promediando el valor de todas las vértebras analizadas por cada segmento. De esta forma, cada articulación tendrá un valor promedio de EDA en miembros superiores (articulaciones del hombro, codo, muñeca-mano y sus respectivas carillas articulares), inferiores (articulaciones de cadera, rodilla, tobillo-pie y sus respectivas carillas articulares) y segmentos de la columna (vértebras cervicales, torácicas y lumbares). Esto permitirá la comparación de frecuencia por articulación y segmento funcional.

c. Marcadores de estrés mecánico postural (MEP)

Incluye un conjunto diversificado de indicadores osteológicos no patológicos derivados de ajustes localizados en la estructura morfológica ósea en respuesta a posturas y/o movimientos constantes, distribuyendo puntos de soporte y presión mediante la remodelación para garantizar mejor la estabilidad y eficiencia durante la ejecución de un movimiento dado y/o mantenimiento de una posición (Rodrigues Carvalho y Mendonça de Souza 2005). No existe una sistematización de estos marcadores lo suficientemente abarcativa que reúna la gran diversidad de manifestaciones. Por tal motivo, se relevarán como presente o ausente las facetas articulares accesorias en epífisis distales de tibia, astrágalo, calcáneo y metatarso (Krenzer 2006; Rodrigues Carvalho y Mendonça de Souza 2005) y se relevará como presente o ausente la torsión femoral a partir de la medición del ángulo de retroversión de cabeza femoral (Wescott et al. 2014).

d. Fracturas por sobrecarga (FS)

La presencia de fracturas por sobrecarga en determinadas localizaciones de algunos elementos óseos (i.e. metatarsos, calcáneos, tibias, peronés, rótulas, fémures, pelvis, vértebras, costillas, húmeros, cúbitos) está frecuentemente relacionada con actividades específicas que implican una focalización de la carga mecánica en una zona concreta del hueso (Galtés et al. 2007; Krenzer 2006). La fractura por sobrecarga se inicia como una pequeña disrupción de la cortical. De persistir el estímulo causante, aumenta el área de afectación incluyendo una reacción osteoperióstica que en ocasiones puede ser el único hallazgo a nivel macroscópico. Se relevará como presente o ausente en cada elemento, considerando también su localización y estado (remodelado, parcialmente remodelado o no remodelado) (Galtés et al. 2007).

e. Propiedad geométrica en sección externa de huesos largos (PGSE)

Son cambios en la arquitectura funcional de los huesos largos, generados por la compresión derivada de la hipertrofia de los grupos musculares implicados en la ejercitación repetitiva de actividades laborales concretas, que producen un ajuste en las propiedades de forma, densidad y estructura trabecular del hueso acorde con las características de los estímulos y sus vectores (Ruff 1987 en Tiesler 2001). Estos cambios son estudiados sobre huesos largos, en extremidades superiores e inferiores, a través de análisis de propiedades geométricas en sección transversal de su estructura cortical interna (mediante estudio de cortes o imágenes con tomografía computada) y en sección externa (mediante mediciones osteométricas) (Tiesler 2001). Sus resultados son empleados para aproximarse a patrones de actividad centrados en los grados de asimetrías bilaterales, dimorfismo sexual e índices de movilidad (Larsen 1997 en Tiesler 2001).

Se seguirá la propuesta de Tiesler (2001), quién evalúa la propiedad geométrica en sección externa de huesos largos (PGSE) a partir de la medición, con empleo de calibre digital, del diámetro de cuatro secciones: en diáfisis del húmero, en fémur (subtrocantérico y pilástrico) y en tibia (cnémico). Las medidas son transformadas en índices mediante el siguiente cálculo: índice diafisiario para el húmero (n mínimo/n máximo a la mitad del húmero x 100); índice subtrocantérico para el fémur (n subtrocantérico anteroposterior/n subtrocantérico transversal del fémur x 100); índice pilástrico para el fémur (n anteroposterior/n transversal a la mitad del fémur x 100); índice cnémico para la tibia (n transversal/n anteroposterior a la altura del foramen nutricio de la tibia x 100). Los índices permitirán evaluar las mayores exigencias biomecánicas y asimetría en propiedades geométricas de huesos de miembros superiores e inferiores a nivel poblacional y por sexo. En este trabajo se calcularán los índices de la PGSE pero no las asimetrías en escala poblacional, debido al reducido número de individuos (Tiesler 2001).

f. Patrón de desgaste dental (PDD)

Ciertos patrones de desgaste pueden ser provocados por actividades extramasticatorias (i.e. deshacer materiales, utilización de la boca como una tercera mano) que pueden ocasionar cambios importantes en la forma y el volumen del diente. Galtés et al. (2007) agrupa los patrones de desgaste en tres tipos diferentes: a) pérdida o desgaste excesivo localizado en piezas anteriores (sostener objetos entre los dientes); b) surcos y muescas en zonas oclusal e incisivas (tareas de manufactura de cuerdas o sujeción de objetos); y c) patrón de desgaste “selectivo” relacionado con actividades de ocio (fumar en pipa o tocar instrumentos musicales). El relevamiento consistió primero en medir el desgaste oclusal en todos los dientes siguiendo la propuesta de Smith (1984 en Krenzer 2006) para la dentición anterior, y la de Scott (1979 en Krenzer 2006) para la dentición posterior. Luego se empleó la propuesta de Romero (1970 en Krenzer 2006), quien ofrece un sistema de clasificación de mutilaciones dentales artificiales de la corona (intencional o accidental) con 59 patrones de modificación.

Resultados

Individuo SD1

Ante imposibilidad de realizar el remontaje del sacro y hemipelvis, se calculó el diámetro antero-posterior de la cabeza femoral, que dio como resultado una masa corporal estimada en 48.87 kg.

Los CE relevaron en el húmero izquierdo una robustez media del M. deltoides, en ambos radios una robustez leve a media del M. bíceps braquial y en el cúbito izquierdo una robustez leve del M. supinador. En los miembros inferiores, el M. glúteo mayor del fémur tiene una robustez leve a media en ambas lateralidades, leve en M. glúteo menor izquierdo y leve a moderada en M. abductores de ambas lateralidades. Las tibias y calcáneos estaban ausentes (Tabla 1).

Tabla 1. Frecuencia e intensidad de Cambios entésicos (CE) por lateralidad del Individuo SD1.

P=Presencia; X= cambios entésicos presentes; O= éntesis presente pero sin cambios; N/o= éntesis no observable. Rob=robusticidad; LEs= lesión de estrés; Os= osificación.

La EDA se registró en vértebras de la columna (C5, C6, T11, T12, L3, L4, L5) y elementos del complejo articular muñeca-mano izquierda (en ambas epífisis del 1° metacarpo y dos falanges proximales) y en el tobillo-pie izquierdo (tres falanges) y derecho (1° falange distal) (Tablas 2 y 3).

Tabla 2. EDA en vértebras de Individuo SD1.

Ost= osteofitos; n/N= cantidad de vértebras con osteofitos y porosidad en relación al total de vértebras observables de la muestra; %=porcentaje de vértebras con EDA; VOst= valor del grado de osteofitosis por segmento de columna; Po= porosidad; Ext= extensión de porosidad; A/C= poros aislados (A) o en coalescencia (C); Nsch= nódulos de Schmorl.

Tabla 3. EDA de miembros superiores e inferiores por lateralidad de Individuo SD1.

Ost= osteofitos; n/N= cantidad de carillas articulares con osteofitos y porosidad en relación al total de carillas articulares observables por cada complejo articular; %= porcentaje de carillas con osteofitos; VOst= valor del grado de osteofitosis por complejo articular; Po= porosidad; Ext= extensión de porosidad; A/C= poros Aislados (A) o en coalescencia (C).

Las PGSE indican un índice pilástrico (96.71) y subtrocantérico (76.46) del fémur izquierdo mayor que los del fémur derecho (Tabla 4).

Tabla 4. Índices de PGSE por lateralidad del Individuo SD1.

D= diferencia. D%= diferencia porcentual.

Figura 4. Individuo SD1: distribución de CE y EDA por tipo y grado de severidad.

Ningún elemento óseos presentó MEP ni FS, como así tampoco piezas dentales con PDD que indiquen uso parafuncional.

Individuo SD2

Al igual que el individuo SD1, no se pudo realizar el remontaje del sacro y hemipelvis, por lo que el diámetro antero-posterior de la cabeza femoral dio una masa corporal estimada en 64.88 kg.

Los CE en húmeros tienen desarrollo de robustez de leve a severa, con osificación en la éntesis relacionada con el músculo del M. pectoral mayor del húmero derecho, lesiones de estrés en el ligamento costoclavicular de ambas clavículas, desarrollo de robustez en miembros inferiores de leve a severo y lesiones de estrés en la inserción del M. glúteo mayor en ambos fémures. Los calcáneos presentan un desarrollo de robustez leve de los M. plantares (Tabla 5).

Tabla 5. Frecuencia e intensidad de Cambios Entésicos (CE) por lateralidad del Individuo SD2.

P=Presencia; X= cambio entésicos presentes; O= éntesis presente pero sin cambios; N/o= éntesis no observable. Rob=Robusticidad; LEs= Lesión de Estrés; Os= Osificación.

La EDA en vértebras se presenta en baja frecuencia e intensidad (C3, T3 y L1), con un nódulo de Schmorl en la T5 sobre la superficie superior y en el centro del cuerpo vertebral, con una severidad leve.

También las rodillas izquierda (rótula y epífisis distal de fémur) y derecha (rótula) presentan EDA leve, pero con mayor valor de osteofitos en la izquierda (Tablas 6 y 7).

Tabla 6. EDA en vértebras de Individuo SD2.

Ost= osteofitos; n/N= cantidad de vértebras con osteofitos y porosidad en relación al total de vértebras observables de la muestra; %= porcentaje de vértebras con EDA; VOst= valor del grado de osteofitosis por segmento de columna; Po= porosidad; Ext= extensión de porosidad; A/C= poros aislados (A) o en coalescencia (C); Nsch= nódulos de Schmorl.

Tabla 7. EDA de miembros superiores e inferiores por lateralidad de Individuo SD2.

Ost= osteofitos; n/N= cantidad de carillas articulares con osteofitos y porosidad en relación al total de carillas articulares observables por cada complejo articular; %= porcentaje de carillas con osteofitos; VOst= valor del grado de osteofitosis por complejo articular; Po= porosidad; Ext= extensión de porosidad; A/C= poros Aislados (A) o en coalescencia (C).

Las PGSE indican índices pilástrico (89.52) y cnémico (67.2) mayores en miembros inferiores izquierdos, mientras que el índice subtrocantérico del fémur derecho es mayor que su homónimo izquierdo (Tabla 8).

Tabla 8. Índices de PGSE por lateralidad del Individuo SD2.

D= diferencia. D%= diferencia porcentual.

Los MEP reflejan la presencia de faceta articular accesoria en cara exterior de calcáneo izquierdo. Ésta toma especial relevancia en función de la contorsión de la diáfisis femoral derecha. que se aprecia macroscópicamente a partir de la porción distal de la diáfisis y la metáfisis distal. Sin embargo, la incompletitud del trocánter menor de ambos fémures impide medir el ángulo de torsión femoral.

Figura 5. Individuo SD2. Distribución de CE y EDA por tipo y grado de severidad.

Localización de MEP en fémur derecho y calcáneo izquierdo.

Ningún elemento óseo presentó FS ni piezas dentales con PDD que indiquen uso parafuncional.

Discusión y conclusiones

Por tratarse de los primeros análisis exploratorios y de una muestra reducida, se discutirán las exigencias biomecánicas sugeridas por los MEO y su relación con la información disponible como resultado de investigaciones previas en el área de estudio.

El individuo SD1 tuvo exigencias biomecánicas que involucraron a los miembros superiores en la abducción y elevación (con mayor intensidad en el uso de la lateralidad izquierda), con supinación del antebrazo; mientras que los miembros inferiores estuvieron vinculados a actividades de rotación, extensión y abducción del muslo (con leve prevalencia de intensidad en el uso de la lateralidad izquierda). La columna vertebral estuvo expuesta a estrés mecánico considerable tanto en frecuencia como en intensidad, ya que más de la mitad de las vértebras analizables presentaban algún tipo de EDA, siendo el segmento correspondiente de las vértebras lumbares el que presenta el mayor grado de osteofitosis, seguido por las cervicales y las torácicas.

La EDA en el complejo articular mano-muñeca izquierda presenta una frecuencia del 10.71% en las carillas articulares observables (en las dos carillas del 1° metacarpo y en la 2° falange proximal) y en todas las carillas articulares observables del complejo articular tobillo-pie de la misma lateralidad (en tres falanges). Esta distribución resulta interesante si consideramos que la articulación del tobillo está vinculada fundamentalmente con el soporte del peso mientras que la articulación de la mano y muñeca está más expuesta a traumas (Goodman y Martin 2002). La edad del individuo (adulto medio) y la manifestación de osteofitos con frecuencia e intensidad en distintos segmentos de la columna (grado moderado en las cervicales, leve en las torácicas y severo en lumbar) y en articulaciones sinoviales (muñeca-mano y tobillo-pie), podría indicar una relación con la actividad física, tal como se registra para individuos femeninos menores de 50 años en la población de estudio (Mansegosa y Chiavazza 2009). En este sentido, teniendo en cuenta la procedencia socio-económica del individuo (inhumación en el interior del templo), el componente poblacional europeo/africano al cual se adscribe, el sexo y la frecuencia, distribución e intensidad de la EDA y los CE, se podría sugerir un posible rango de actividades en el contexto histórico situado para el individuo SD1: labores en contextos domésticos, vinculados fundamentalmente al procesamiento y preparación de alimentos (molienda de granos, por ejemplo) o traslado de cargas pesadas, y tareas productivas relacionadas fundamentalmente a la manufactura textil (con fines de uso doméstico o comercial) (Coria 1988). Estas actividades se caracterizan por ser repetitivas, produciendo más EDA que CE, cargando de manera más significativa el sistema articular que el periarticular (Rojas Sepúlveda y Dutour 2014). Sin embargo, este tipo de postulados deben ser tomados con recaudo y evaluados en función de los resultados que se obtengan a partir de toda la muestra bioarqueológica del Sitio Área Fundacional y la información histórica disponible.

El individuo SD2, por otro lado, tuvo sus miembros superiores involucrados en una intensa actividad de abducción, elevación y rotación hacia adentro (particularmente en el brazo derecho), elevando el torso de forma tal que fatigó porciones anatómicas comprometidas que causaron lesiones de estrés en ambas clavículas (movimientos excesivos en dirección anterior, posterior y de elevación de la clavícula). Esto sugiere una exposición del individuo a actividades intensas que incluyeron cargas pesadas que produjeron hipertrofia muscular y sobrecarga de las éntesis (Rojas Sepúlveda y Dutour 2014). Por su parte, los miembros inferiores tuvieron una intensa actividad de rotación, extensión y flexión de la pierna y pie (vinculado fundamentalmente en actividades que se demandan en la marcha y el salto) (Scabuzzo 2010). La columna vertebral tiene una frecuencia de EDA baja, registrada fundamentalmente en el centro (en vértebras torácicas, seguida de lumbares y cervicales respectivamente) con grados bajos y un nódulo de Schmorl. Esto reflejaría una actividad repetitiva distribuida en toda la columna pero con un mayor impacto por intensidad en el área baja. En el resto de las articulaciones la EDA solo fue registrada en ambas rodillas (todas las carillas articulares de la rodilla izquierda y en rótula derecha). Resulta llamativa la baja presencia porcentual de EDA en relación con la alta frecuencia e intensidad de CE. Esto podría estar relacionado con una actividad física de tipo intenso realizada desde edades tempranas, la cual puede generar una respuesta adaptativa contra la EDA (Knüsel 1993 en Rojas Sepúlveda; Dutour 2014). No se observó asimetría bilateral en la frecuencia e intensidad de cambios entésicos, pero sí en las propiedades geométricas de sección externa del fémur y tibia, con índices mayores en el miembro inferior izquierdo (en especial en la tibia). La presencia de una faceta articular accesoria en el calcáneo izquierdo y la torsión de la diáfisis del fémur derecho, podría indicar un patrón postural específico, posiblemente practicado a fines de la subadultez (en edad juvenil, entre los 12 y los 20 años) (Wescott et al. 2014). Por ende, la relación de la EDA y los CE, por un lado, y los MEP por otro, reforzaría la hipótesis de una supuesta incorporación del individuo a la actividad laboral desde edades tempranas (en la transición de la edad juvenil -12 a 20 años- a la de adulto joven -21 a 35 años-). Sin embargo, se requiere evaluar la influencia de la treponematosis en el comportamiento biomecánico, ampliar la muestra y profundizar el conocimiento sobre ocupaciones laborales desarrolladas en la ciudad colonial de Mendoza (s. XVI-XIX), con el mayor grado de precisión y descripción posible.

Expectativas a futuro

Más allá del formato osteobiográfico de MEO que se adoptó en el presente trabajo, debido a que constituyen resultados exploratorios, queda en evidencia la necesidad de contemplar diversos tipos de indicadores óseos y dentales en estos estudios. Asimismo, ampliar los análisis a una muestra de mayor tamaño, permitirá realizar inferencias e interpretaciones acerca de las actividades físicas realizadas. Asimismo, comparar por sectores de entierro permitirá evaluar diferencias socio-económicas.

El estudio de MEO abrirá una nueva dimensión para interpretar las condiciones de vida de las poblaciones que habitaron en la ciudad colonial de Mendoza. Permitirá indagar el rol que tuvieron hombres y mujeres en las actividades físicas (y laborales/ocupacionales) que se realizaron en la ciudad durante ca. 250 años. Se considera de mayor importancia aún la posibilidad de redimensionar (al interpretarlo junto con indicadores dietarios, nutricionales, patológicos óseos y orales, isotópicos y de distancia poblacional) las condiciones de vida de una sociedad estamental con una disponibilidad diferencial de recursos materiales y sociales por cada grupo socioeconómico, lo cual tendría un correlato en las condiciones de salud, materializadas en el cuerpo.

Agradecimientos: al Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, ya que sin la colaboración cotidiana de este enorme grupo humano de colegas de trabajo y amigos, sería imposible abarcar esta enorme empresa. A mi director de tesis doctoral, Dr. Horacio Chiavazza, y mi co-director, Dr. Leandro Luna, por sus incansables recomendaciones y constante predisposición a resolver todo tipo de dudas. A la Dra. Daniela Mansegosa, por compartir debates y esfuerzos conjuntos para profundizar las labores de investigación en el área de Bioarqueología. A la Dra. Charlotte Henderson por brindar artículos y responder a todo tipo de inquietudes relacionadas con los cambios entésicos. Y a las instituciones de la Municipalidad de Mendoza, Facultad de Filosofía y Letras (UNCuyo), FONCyT y CONICET.

1 Es el proyecto de tesis doctoral del autor, titulado “El trabajo durante la colonia: marcadores de estrés ocupacional en poblaciones históricas del norte de Mendoza (s. XVI-XIX)”, dirigido por el Dr. Horacio Chiavazza y co-dirigido por el Dr. Leandro Luna.

2 Teniendo en cuenta el análisis de los procesos vitales según las etapas del desarrollo de la ciudad colonial de Mendoza, el plan de tesis doctoral del autor propone como hipótesis general que los restos humanos de los entierros correspondientes al período Colonial Temprano (s. XVI-XVII), reflejan condiciones laborales disímiles a los entierros del período Colonial Medio-Tardío (s. XVIII-XIX), como así también entre sexos y sectores de entierro para un mismo período histórico.

3 El proyecto pretende complementar el análisis bioarqueológico con el relevamiento de información histórica centrada en las actividades económicas (con las ocupaciones y/o prácticas laborales derivadas de las mismas), realizadas por las poblaciones de la ciudad durante los s. XVI-XIX, y de los testamentos ya que disponen de información relativa a ocupaciones en vida y lugar de entierro, lo que permitirá acotar rangos de actividades por templos. Esto permitirá elaborar un Modelo Histórico-Bioarqueológico de Patrón Ocupacional (MHBPO), donde se correlacionen las ocupaciones generales (y/o específicas) desarrolladas por las poblaciones estudiadas a partir de una descripción de la función mecánica y segmentos anatómicos implicados, con los indicadores a nivel óseo y dental que se esperarían encontrar. Las mismas serán agrupadas inicialmente en categorías generales y, en caso de que sea posible, en categorías más específicas.

4 Se espera aumentar la muestra para los análisis de MEO al incorporar 65 individuos adultos de ambos sexos (masculinos=27; femeninos=31; indeterminados=7), con una adscripción temporal que abarca desde fines del s. XVI a inicios del s. XIX: La Merced (n=3), San Francisco (n=37), La Caridad (n=22), San Agustín (n=1) y Santo Domingo (n=2). Las inhumaciones se ubican tanto en el interior de los templos (n=53) como en el exterior (n=12) y se encuentran en el Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco (CIRSF).

5 El método que originariamente formaba parte del plan doctoral del autor era el de Hawkey y Merbs (1995), el empleado para el análisis de los individuos SD1 y SD2, para ser presentados en el XX Congreso Nacional de Arqueología Chilena en octubre de 2015. Pero posteriormente se decidió utilizar al método de Henderson et al. (2015) para el relevamiento de cambios entésicos en los futuros análisis. El mismo es resultado de un esfuerzo iniciado en un workshop celebrado en el año 2009 en la Universidad de Coimbra (Portugal), donde se desarrolló un debate teórico-metodológico sobre los estudios de cambios entésicos. Luego de este evento se produjo una proliferación de trabajos que profundizan la dimensión teórica y metodológica de esta línea de estudio (Santos et al. 2011). Recientemente Henderson et al. (2015) publicaron un trabajo que resulta una versión revisada del método “Coimbra” para el registro de éntesis fibrocartilaginosas. El método presenta una buena simplificación de las puntuaciones y una reducción en el grado de error entre observadores (Henderson et al. 2015). La falta de tiempo impidió aplicar esta metodología en los dos individuos analizados, motivo por el cual se decidió detallar en este apartado la metodología de Hawkey y Merbs (1995) con la finalidad de facilitar al lector la comprensión de los resultados exploratorios que se presentan y discuten.

Bibliografía citada

1. Arrieta, M. y O. Mendonça 2011 Enfermedad degenerativa articular y uso del cuerpo en Rincón Chico 21 (Santa María, Catamarca). Revista Argentina de Antropología Biológica 13(1): 3-17. [ Links ]

2. Auerbach, B. y C. Ruff 2004 Human body mass estimation: a comparison of morphometric and mechanical methods. American Journal of Physical Anthropology 125: 331–342.

3. Coria, L. 1988 Evolución Económica de Mendoza en la Época Colonial. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. [ Links ]

4. Chiavazza, H. 2005 Los Templos Coloniales como Estructuras Funerarias. Arqueología en la Iglesia Jesuita de Mendoza. BAR International Series 1388, Oxford. [ Links ]

5. Chiavazza, H. 2008 Bases teóricas para el análisis arqueológico de la espacialidad religiosa y los procesos de transformación cultural en la ciudad de Mendoza durante la colonia. Revista de Arqueología Americana 25: 225‐244. [ Links ]

6. Chiavazza, H. 2010 Procesos sociales y ambientales en el sector urbano de Mendoza entre los siglos XV-XVIII: arqueología urbana e historia ambiental. Comechingonia Virtual 4(2): 227-253. [ Links ]

7. Chiavazza, H.; Mansegosa, D.; Gámez Mendoza, A. y P. Giannotti 2015 Funebria católica y estimaciones del sexo y de la edad en entierros de una ciudad americana colonial (Mendoza, Argentina, siglos XVII-XIX). Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana 9(1): 35-70. [ Links ]

8. Diana, A. 2010 Estresores mecánicos y pautas de actividad de cazadores-recolectores pampeanos (Sitio Chenque I, Parque Nacional Lihué Calel, provincia de La Pampa). En Mamül Mapu: Pasado y Presente desde la Arqueología Pampeana, M. Berón, L. Luna, M. Bonomo, C. Montalvo, C. Aranda y M. Carrera Aizpitarte (eds.), pp. 153-164. Editorial Libros del Espinillo, Buenos Aires. [ Links ]

9. Galtés, X.; García, C. y A. Malgosa 2007 Marcadores de actividad en restos óseos. Cuadernos Médicos Forenses 13: 179-189. [ Links ]

10. Goodman, A. y D. Martin 2002 Reconstructing health profiles from skeletal remains. En The Backbone of History. Health and Nutrition in the Western Hemisphere, R. Steckel y J. Rose (eds.), pp. 11-60. Cambridge University Press, Cambridge. [ Links ]

11. Hawkey, D. y C. Merbs 1995 Activity-induced musculoskeletal stress markers (MSM) and subsistence strategy among ancient Hudson Bay Eskimos. International Journal of Osteoarchaeology 5: 324-338. [ Links ]

12. Henderson, C.; Mariotti, V.; Pany-Kucera, D.; Villotte, S. y C. Wilczak 2015 The new ‘Coimbra Method’: a biologically appropriate method for recording specific features of fibrocartilaginous entheseal changes. International Journal of Osteoarchaeology DOI: 10.1002/oa.247.

13. Jurmain, R.; Alves Cardoso, F.; Henderson, C. y S. Villotte 2012 Bioarchaeology’s holy grail: the reconstruction of activity. En A companion to Paleopathology, A. Grauer (ed.), pp. 531-552. Willey-Blackwell, West Sussex.

14. Krenzer, U. 2006 Compendio de Métodos Antropológico Forenses para la Reconstrucción del Perfil Osteo-biológico. Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), Serie de Antropología Forense, Guatemala. [ Links ]

15. Luna, L. 2008 Estructura Demográfica, Estilo de Vida y Relaciones Biológicas de Cazadores Recolectores en un Ambiente de Desierto. Sitio Chenque I (Parque Nacional Lihué Calel, Provincia de La Pampa, Argentina). BAR Internacional Series 1886, Oxford. [ Links ]

16. Luna, L.; Aranda, C.; García Guraieb, S.; Kullock, T.; Salvarredy, A.; Pappalardo, R.; Miranda, P. y H. Noriega 2012 Factores de preservación diferencial en restos óseos humanos contemporáneos de la “Colección Chacarita” (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Revista Argentina de Antropología Biológica 14(2): 53-67.

17. Luna, L.; Aranda, C. y A. Amorim Alves 2016 Reflexiones sobre el relevamiento y análisis comparativo de patologías osteoarticulares en restos esqueletales humanos. Revista Argentina de Antropología Biológica. En prensa. [ Links ]

18. Mansegosa, D. 2010 Estudios Bioarqueológicos en un Templo Colonial de Mendoza: La Caridad. Trabajo presentado en el VII Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Mendoza. [ Links ]

19. Mansegosa, D. 2015 Patrones de Variación Morfológica en Poblaciones Históricas del Norte Mendocino: Aportes para el Estudio del Proceso de Conquista y Consolidación Colonial. Tesis de Doctorado. Facultad de Ciencias Naturales y Mueso, Universidad Nacional de La Plata. [ Links ]

20. Mansegosa, D. y H. Chiavazza 2009 Nota sobre patologías en poblaciones de Mendoza (Argentina) durante la colonia: osteoartritis. Trabajo presentado en el III Congreso de la Asociación de Paelopatología en Sudamérica (PAMINSA). Necochea. [ Links ]

21. Mansegosa, D. y H. Chiavazza 2010 Consecuencias del proceso de colonización en la salud de la población urbana de Mendoza (Argentina): un estudio desde evidencias paleopatológicas (S. XVIII-XIX). Revista Española de Paleopatología 8: 1-18. [ Links ]

22. Mansegosa, D.; Gámez Mendoza, A. y P. Giannotti 2014 Perfil de mortalidad de una muestra bioantropológica del templo de La Caridad (Mendoza). En Avances Recientes en la Bioarqueología Latinoamericana, L. Luna, C. Aranda y J. Suby (eds.), pp. 187-204. Grupo de Investigación en Bioarqueología (GIB), Buenos Aires. [ Links ]

23. Mansegosa, D.; Giannotti, P.; Zorrilla, V. y H. Chiavazza 2015 Primeros resultados bioarqueológicos de entierros recuperados en el templo colonial Santo Domingo, Área Fundacional de Mendoza (Argentina). Trabajo presentado en el XX Congreso Nacional de Arqueología Chilena. Concepción. [ Links ]

24. Meyer, C.; Nicklisch, N.; Helda, P.; Fritsch, B. y K. Alt 2011 Tracing patterns of activity in the human skeleton: an overview of methods, problems, and limits of interpretation. Journal of Comparative Human Biology 62: 202-217. [ Links ]

25. Molleson, T. 2007 A method for the study of activity related skeletal morphologies. Bioarchaeology of the Near East 1: 5-33. [ Links ]

26. Novellino, P.; Durán, V. y C. Prieto 2003 Cápiz Alto: aspectos bioarqueológicos y arqueológicos del cementerio indígena de época postcontacto (provincia de Mendoza, Argentina). Paleopatología 1: 1-16. [ Links ]

27. Peralta, E. 2015 Subsistencia y Movilidad en la Cuenca Media del Atuel en el Holoceno Tardío: Una Perspectiva Bioarqueológica, Aplicando el Análisis de Marcadores de Estrés Ocupacional. Tesis de Licenciatura. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. [ Links ]

28. Peralta, E. y A. Gil 2015 Patrones de actividad y tendencias isotópicas en los límites de la agricultura prehispánica americana: exploraciones en el sitio Cañada Seca 1 (Mendoza-Argentina). Trabajo presentado en las VI Jornadas Arqueológicas Cuyanas. Los Reyunos. [ Links ]

29. Perréard Lopreno, G.; Alves Cardoso, F.; Assis, S.; Milella, M. y N. Speith 2013 Categorization of occupation in documented skeletal collections: its relevance for the interpretation of activity-related osseous changes. International Journal of Osteoarchaeology 23(2): 175-185. [ Links ]

30. Rodrigues Carvalho, C. y S. Mendonça de Souza 2005 Marcadores de estresse mecânico-postural em populações sambaiqueras do estado do Rio de Janeiro.Habitus 3(2): 241-259. [ Links ]

31. Rojas-Sepúlveda, C. y O. Dutour 2014 Enfermedad articular degenerativa y cambios entesiales en seis colecciones óseas prehispánicas del noroccidente de América del sur. Chungara 46(1): 153-169. [ Links ]

32. Ruff, C.; Scott, W. y A. Liu 1991 Articular and diaphyseal remodeling of the proximal femur with changes in body mass in adults. American Journal of Physical Anthropology 86: 397-413. [ Links ]

33. Salega, S. y M. Fabra 2013 Niveles de actividad física en poblaciones de las sierras y las llanuras de la provincia de Córdoba (Argentina) durante el Holoceno Tardío. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXVIII(2): 401-420. [ Links ]

34. Salgán, L.; Tucker, H.; Luna, L.; Aranda, C. y A. Gil 2012 Estudios arqueológicos y bioarqueológicos en la cuenca media del río Malargüe (provincia de Mendoza): el sitio Bajada de las Tropas 1. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXVII(1): 113-135. [ Links ]

35. Santos, A.; Alves-Cardoso, F.; Assis, S. y S. Villotte 2011 The Coimbra Workshop in Musculoskeletal Stress Markers (MSM): an annotated review. Antropologia Portuguesa 28: 135‑161. [ Links ]

36. Scabuzzo, C. 2010 Actividades, Patologías y Nutrición de los Cazadores Recolectores Pampeanos. Tesis de Doctorado. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. [ Links ]

37. Scabuzzo, C. 2012 Estudios bioarqueológicos de marcadores de estrés ocupacional en cazadores recolectores pampeanos del Holoceno Temprano-Medio. Análisis de la serie esqueletal de Arroyo Seco 2.Revista Argentina de Antropología Biológica 14(1):17-31. [ Links ]

38. Schlecht, S. 2012 Understanding entheses: bridging the gap between clinical and anthropological perspectives. Anatomical Record 295: 1239-1251. [ Links ]

39. Stirland, A. 1998 Musculoskeletal evidence for activity: problems of evaluation. International Journal of Osteoarchaeology 8: 354-362. [ Links ]

40. Suby, J. 2007 Propiedades Estructurales de Restos Óseos Humanos y Paleopatología en Patagonia Austral. Tesis de Doctorado. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata. [ Links ]

41. Suby, J. 2014 Nódulos de Schmorl en restos humanos arqueológicos de Patagonia Austral. Magallania 42(1): 135-147. [ Links ]

42. Tiesler, V. 2001 Patrones ocupacionales y subsistencia en la sociedad maya de la costa peninsular. Consideraciones bioculturales. Mayab 14: 30-41. [ Links ]

43. Verdaguer, P. 1931 Historia Eclesiástica de Cuyo. Tomo I y II. Premiata Scuola Tipográfica Salesiana, Milano. [ Links ]

44. Villotte, S. y G. Perréard Lopreno 2012 Apprentisage et reproductibilité d’une méthode de cotation de l’aspect osseux des enthèses fibrocartilagineuses: resultats d’un test effectué lors du Workshop de la Societé Suisse d’Anthropologie (Genéve, 25 et 26 Juin 2010). Bulletin de la Societé Suisse d’Anthropologie 18(1): 5-25.

45. Waldron, T. 1994 Counting the Dead. The Epidemiology of Skeketal Populations. Willey & Sons, Chinchester. [ Links ]

46. Weiss, E. 2007 Muscle markers revisited: activity patterns reconstruction with control in a central California Amerind population. American Journal of Physical Anthropology 133: 931-940. [ Links ] [ Links ]