Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO

Related links

-

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO

Share

La zaranda de ideas

On-line version ISSN 1853-1296

Zaranda ideas vol.10 Ciudad Autónoma de Buenos Aires July 2014

ARTÍCULO

Producción agrícola tradicional en las nacientes de la quebrada de Humahuaca (Dpto. de Humahuaca, Jujuy, Argentina)

Traditional agricultural production in the upper Quebrada de Humahuaca (Dpto. de Humahuaca, Jujuy, Argentina)

Giorgina Fabron*

*Instituto de Arqueología, 25 de Mayo 217 3er piso (1002), Capital Federal, Argentina. Giorgina Fabron es egresada de la carrera de Antropología de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Este trabajo forma parte de su investigación de doctorado. Actualmente es becaria doctoral de CONICET, investigando temas vinculados a las prácticas agrícolas (producción y procesamiento) en el sector norte de la Quebrada de Humahuaca. E-mail: giorgina_fabron@hotmail.com

Recibido: marzo de 2014

Aceptado: mayo de 2014

RESUMEN

Se presentan los avances en el estudio de la producción agrícola tradicional, en el sector norte de la Quebrada de Humahuaca, incluyendo la cuenca superior del río Grande desde la actual localidad de Tres Cruces hasta la de Hipólito Yrigoyen, así como las Quebradas de Cóndor y Chaupi Rodeo que desembocan en la quebrada troncal por su margen izquierda. Con esta investigación se buscó contribuir a la caracterización de la tecnología agrícola tradicional y los saberes locales asociados a ellos, y establecer las posibles correlaciones entre las formas productivas del pasado y del presente en relación a las prácticas agrícolas. Los resultados obtenidos a partir de los distintos trabajos de campo realizados brindan información sobre la temática propuesta en un área que presenta características de aridez y semiáridez. Se ha detectado actualmente la realización de una agricultura a pequeña escala y de carácter familiar, la cual permite el desarrollo sostenible no solo del grupo doméstico sino también del ambiente.

Palabras claves: Prácticas Agrícola; Tecnología Tradicional; Saberes Locales; Paisaje Agrícola; Sector Norte de la Quebrada de Humahuaca.

ABSTRACT

This paper presents a research on traditional ongoing agricultural practices in the northern sector of Quebrada de Humahuaca, including the upper basin of the Rio Grande, starting from the present town of Tres Cruces to Hipólito Yrigoyen, including the Condor and Chaupi Rodeo Gorges which go into the main rift valley. This research characterizes the traditional technology and the related local knowledge and the possible correlations between present and past agricultural practices. The results obtained from fieldwork, remote sensing analysis and bibliographical research provide information on the topic in an area that presents characteristics of arid and semi-arid environments. The evidence of small family scale agriculture has been detected which allows the sustainable development of the domestic group and the environment.

Key words: Agricultural practices; Traditional technology; Local knowledge; Agricultural landscape; Northern sector of Quebrada de Humahuaca.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se propone caracterizar a la producción agrícola actual en el sector norte de la Quebrada de Humahuaca (Departamento de Humahuaca, Provincia de Jujuy) incluyendo la cuenca superior del río Grande desde la actual localidad de Tres Cruces hasta la de Hipólito Yrigoyen, así como las quebradas de Cóndor y Chaupi Rodeo que desembocan en la quebrada troncal por su margen izquierda. La perspectiva empleada en este trabajo es fundamentalmente antropológica pero también se realizaron observaciones con expectativas arqueológicas, aplicables a la interpretación del registro. Se busca indagar sobre la tecnología tradicional relacionada con la producción agrícola a partir del relevamiento de prácticas y saberes en torno a esta actividad así como a partir del análisis de la cultura material asociada a estas prácticas (tales como infraestructura y elementos empleados para la producción y artefactos asociados al procesamiento de vegetales).

En este trabajo se denomina prácticas agrícolas tradicionales a la integración de prácticas, saberes y conocimientos locales sobre tecnologías utilizadas ancestralmente y trasmitidas de generación en generación. Desde este marco, se considera que el análisis de las prácticas y saberes tradicionales, a través del estudio de las prácticas agrícolas en particular, constituye una forma de abordar la investigación de la vinculación entre gente - ambiente - conocimiento.

Se considera que en las prácticas agrícolas tradicionales actuales se pueden observar saberes, conocimientos y prácticas ancestrales (Rabey 1987; Altieri 1991; Berkes 1993; Gómez-González et al. 1998; Gómez-Espinoza y Gómez–González 2006; Pochettino y Lema 2008; Bossio 2010; Herrera Wassilowsky 2012, entre otros). Es decir, que a pesar de la introducción de nuevas técnicas y del avance tecnológico presente en el área y del profundo cambio socio-político y económico ocurrido en los últimos siglos, se conservan conocimientos locales del pasado detectables en las actividades agrícolas. En este sentido, se entiende a la tecnología agrícola tradicional como al conjunto de actividades, prácticas y técnicas generadas por un grupo socio-cultural determinado (Rabey 1987) y, a la cultura material, como un vehículo dinámico a través del cual se transmiten conocimientos, conductas, significados, de manera transgeneracional dada su perdurabilidad en el tiempo (Berkes 1993; Gómez-González et al. 1998; Herrera Wassilowsky 2012; Castro 2013, entre otros).

La problemática de estudio ha sido abordada por medio de distintas instancias, abarcando trabajos de campo y gabinete, durante los cuales se realizaron observaciones directas de lugares, prácticas y actores sociales involucrados, se efectuaron entrevistas y encuestas a pobladores que poseen áreas agrícolas dentro de la zona de estudio, se procesó el material recolectado, al cual se incorporó información proveniente de fuentes de diverso tipo (bibliográficas y censos); además se efectuó el relevamiento de espacios de cultivo por medio de imágenes satelitales y fotografías aéreas.

PRESENTACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

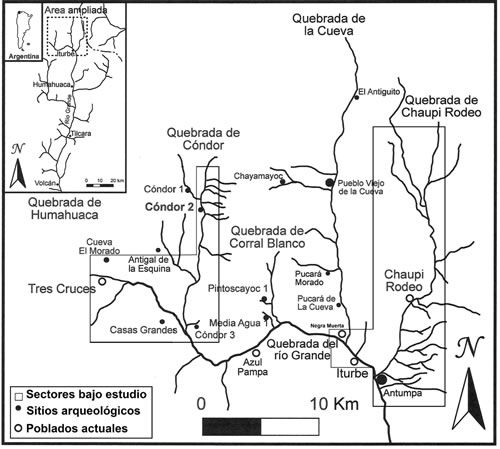

Esta investigación toma como marco espacial al sector norte de la Quebrada de Humahuaca (Departamento de Humahuaca). Éste presenta aspectos geo-ambientales singulares que generan determinadas características y condiciones para la práctica de la agricultura, ya que posee tanto suelos adecuados como presencia de agua para desarrollar cultivos de tipo microtérmico (Albeck 1992). Los estudios efectuados sobre prácticas agrícolas y tecnología tradicional han sido realizados dentro de este sector general, abordando: 1) quebrada de Chaupi Rodeo, 2) quebrada de Cóndor, 3) el tramo de la quebrada troncal entre Antumpa y Negra Muerta, y 4) las nacientes de la quebrada troncal en los alrededores de Tres Cruces (Mapa 1). Dentro la perspectiva de este trabajo este sector bajo estudio es caracterizado como un umbral geomorfológico y ecológico entre tierras altas y bajas (ambientes de Puna - Quebrada -Yungas), con un fácil acceso entre cada una de ellas, lo cual posibilitó diversas formas de interacción entre los grupos humanos tanto en el pasado como en el presente1.

Mapa 1. Zona de estudio. Poblaciones actuales y sitios arqueológicos (tomado de Leoni et al. 2014).

La Quebrada de Humahuaca ha sido definida como una unidad espacial diferenciada del área puneña (al norte y oeste) y del área de los valles orientales y yungas (al este y sur), conformando una zona de transición entre ambientes diferentes (Albeck y Scattolin 1991; Nielsen 2001). La práctica actual de la agricultura se observa en toda su extensión y ha sido caracterizada por presentar un sistema mixto de hortifruticultura, floricultura, cultivos de cereales y forrajes complementada con cría de ganado menor de ovinos y caprinos para autoconsumo e intercambio (Tsakoumagkos et al. 2010). Las zonas con condiciones más adecuadas para el desarrollo hortícola bajo riego se localizan en el fondo de la quebrada mientras que las quebradas laterales y valles intermontanos, se caracterizan por presentar un "... potencial más limitado por disponibilidad de suelos y agua" (Tsakoumagkos et al. 2010: 53).

Específicamente en relación a la producción agrícola actual en el Departamento de Humahuaca se han distinguido dos sectores: el central y el norte (Fabron y Quinteros 2013). Esta caracterización se efectúa en base al cultivo que se realiza en cada sector y a la manera en que estos cultivos se insertan en el mercado. En el sector central (entre Yacoraite y Humahuaca) presenta fundamentalmente cultivo a mayor escala de hortalizas vinculado a un proceso de modernización agraria reciente, mientras que el sector norte, ubicado a mayor altura (entre Humahuaca y Tres Cruces) presenta más bien cultivos a pequeña escala de trigo, habas, arvejas, entre otros. Este sector norte, además, se vio más desfavorecido en cuanto a vías de comunicación y por la expulsión de mano de obra a favor de las industrias del Ramal y la minería (Girbal-Blacha 1982; Quiroga Mendiola y Ramisch 2010; Bidaseca 2013, entre otros). Se debe destacar que tanto en el sector central como en el norte los productos obtenidos de esta manera no llegan a satisfacer por completo las necesidades de subsistencia de los productores. Es por ello que este tipo de producción debe ser complementada con ingresos obtenidos en otras actividades económicas (Gordillo 1992; Teruel 2005; Tsakoumagkos et al. 2010; Bidaseca 2013, entre otros), así como ingresos extra-prediales (e.g. subsidios, programas, jubilaciones).

Este trabajo se focaliza en el sector norte incluyendo la cuenca superior del río Grande desde la actual localidad de Tres Cruces hasta la de Hipólito Yrigoyen y las Quebradas de Cóndor y Chaupi Rodeo que desembocan en la quebrada troncal por su margen izquierda, en el cual son observables espacios productivos destinados tanto a la agricultura como al pastoreo. Geoambientalmente se ubica en altitudes elevadas (3.600 a 4.000 msnm), con vegetación característica de la Puna y Pre-puna (estepa arbustiva, Cabrera 1976) así como un clima frío y seco en invierno, y cálido y seco en verano. Se registra una amplia amplitud térmica (diaria y estacional) que oscila entre 16°C a 20°C, con temperaturas medias del mes más caluroso inferiores a 18°C y una baja humedad relativa (Buitrago y Larran 1994). Con respecto a las lluvias, las mismas se concentran en la época estival (noviembre a marzo) aproximadamente 180 - 300 mm anuales, las cuales van disminuyendo desde el Este al Oeste (Buitrago y Larran 1994).

Desde el punto de vista ambiental, la zona es apta para realizar prácticas agrícolas y ha sido caracterizada como"... áreas agrícolas elevadas" (Albeck 1992:96). Esta área presenta limitaciones en comparación con el fondo de valle del río Grande dado las diferencias "... altitudinales, climáticas, topográficas, suelos y provisión de agua" (Albeck 1992: 96), zona en la cual se práctica una agricultura de tipo intensiva con presencia de cultivos mesotérmicos (e.g. ají, porotos, calabaza, Albeck 1992). Estudios realizados por el INTA cercanos a nuestra zona de estudio (a unos 10 km al norte de Humahuaca) identificaron a los suelos de las terrazas fluviales como de tipo Ardisol (Panigatti 2010). Estos suelos se caracterizan por presentar una rápida permeabilidad, un escurrimiento moderado, con baja retención de agua y con un "Alto porcentaje de suelo desnudo, abundancia de fragmentos líticos gruesos semisepultados; acumulaciones de arena de escasos centímetros..." (Panigatti 2010: 139). Asimismo presenta limitaciones por las condiciones climáticas (aridez), la presencia de agentes erosivos (hídricos, eólicos) destacándose, a su vez, la marcada desertificación por sobrepastoreo (Panigatti 2010). Por tales motivos, para que el desarrollo de la agricultura sea posible y teniendo en cuenta el escaso contenido de compuestos orgánicos, se debe abonar el suelo constantemente para que el desarrollo del cultivo sea factible. Esto es importante dado que, principalmente las actividades agrícolas relevadas dentro del área de estudio, se localizan sobre las terrazas o zonas aledañas al fondo de cuenca principal (río Grande) y a los arroyos de Cóndor y Chaupi Rodeo.

El sector norte de la Quebrada de Humahuaca en estudio incluye dos poblados actuales importantes: Tres Cruces e Hipólito Yrigoyen (o Iturbe) / Negra Muerta2, y dos quebradas subsidiarias del río Grande, Cóndor y Chaupi Rodeo, topográficamente relevantes ya que nacen en la Sierra de Santa Victoria y recorren 20 - 25 km hasta su desembocadura. Tres Cruces posee una población de 456 habitantes (Failde de Calvo y Fernández 2007), es la primer localidad de las nacientes de la Quebrada de Humahuaca y se encuentra sobre la Ruta Nacional n° 9, intersectando a la ruta que lleva a la Compañía Minera Aguilar, localizada en la sierra con el mismo nombre. Su población está vinculada económicamente tanto con las actividades de la Minera como con las zonas aledañas en las cuales se practican actividades mixtas de agricultura / pastoreo. En la quebrada de Cóndor, ubicada inmediatamente al sur-este de Tres Cruces, se observan diferentes unidades residenciales y productivas dispersas a lo largo de la misma, localizadas principalmente sobre las terrazas del arroyo Cóndor.

Hipólito Yrigoyen / Negra Muerta posee una población de alrededor 1285 habitantes (Failde de Calvo y Fernández 2007) siendo la segunda localidad importante de las nacientes de la Quebrada de Humahuaca hacia el sur; también es relevante ya que intersecta con la Ruta nº 33, que es el único acceso a la actual localidad de Iruya (Salta). Su población está vinculada económicamente tanto con actividades comerciales como con actividades mixtas de agricultura / pastoreo que se practican en las zonas aledañas, en relación con el río Grande y sus márgenes. En la quebrada de Chaupi Rodeo, ubicada inmediatamente al sur-este de Hipólito Yrigoyen / Negra Muerta, se observan agrupaciones de unidades residenciales componiendo parajes (tales como Chaupi Rodeo, Peñas Blancas, Miyuyoc) emplazados sobre las terrazas del arroyo homónimo.

APROXIMACIÓN METODOLÓGICA

En relación a la metodología, la problemática de estudio ha sido abordada tanto por trabajos de campo como de gabinete. Para los trabajos de campo se realizaron a) observaciones directas (de espacios de cultivo / infraestructura y de actividades agrícolas), b) entrevistas a pobladores que poseen áreas agrícolas dentro de la zona de estudio y encuestas a estudiantes de la Escuela Primaria de Hipólito Yrigoyen. Para el trabajo de gabinete a) se procesó el material recolectado, b) se incorporó información proveniente de la bibliografía disponible y de fuentes secundarias como censos nacionales y agropecuarios de la República Argentina. Además, se efectuó el relevamiento de espacios de cultivo por medio de imágenes satelitales y fotografías aéreas.

La búsqueda de información estuvo orientada a relevar datos vinculados con las especies y variedades de vegetales cultivados, técnicas de producción y procesamiento de alimentos de origen vegetal, a los artefactos asociados a dichas actividades y a los espacios en donde se efectúan estas tareas a fin de indagar sobre las prácticas agrícolas y la tecnología tradicional.

Las entrevistas (semiestructuradas y abiertas) fueron realizadas a individuos adultos de ambos géneros que poseen espacios dedicados al cultivo en las inmediaciones de Tres Cruces e Hipólito Yrigoyen / Negra Muerta, y en las quebradas de Cóndor y Chaupi Rodeo. A partir de los distintos trabajos de campo realizados desde el 2007 fueron seleccionados catorce informantes claves, de los cuales seis de ellos poseen sus parcelas en el área de la quebrada de Cóndor pero residen una parte del año en Tres Cruces, dos en Hipólito Yrigoyen / Negra Muerta y seis en la quebrada de Chaupi Rodeo. Es importante resaltar que la mayoría de las personas que habitan en esta zona combinan los recursos que producen para su auto-consumo con la ganancia producto del intercambio en ferias o de su venta en los mercados. El rango etario de los entrevistados va desde los 35 hasta los 75 años y fue considerado relevante por motivos: a) generacionales (para poder realizar comparaciones entre el contenido de los discursos); b) de espacialidad (gente que vivió toda su vida en la zona); y c) de actividad (continúan trabajando en los campos de cultivo). A su vez, fueron tomados en cuenta casos de personas que migran temporalmente o de forma permanente (ubicándose en diferentes zonas urbanas) y poseen otros ingresos económicos, pero mantienen fuertes lazos con su lugar de origen y continúan participando estacionalmente en las actividades de producción agrícola.

Las encuestas a los estudiantes fueron realizadas en la Escuela Primaria Nº 239"Daniel Domínguez" de Hipólito Yrigoyen dado que las investigaciones tanto antropológicas como arqueológicas se encuentran más avanzadas en esta zona y los lazos con la comunidad educativa se hallan más fortalecidos3. Para este estudio, fueron seleccionados los cursos de 5to y 6to grado (n= 20, con edades que rondan los 11 a 13 años aproximadamente). La realización de las entrevistas y de las encuestas se orientó a indagar los discursos generados por los niños y adultos sobre las prácticas agrícolas y tecnología tradicional y permitió observar diferencias o similitudes, mediadas, por un lado, por la pertenencia generacional / etaria y por otro, por el carácter residencial, dado que han transcurrido la mayor parte de su vida en esa localidad (o zonas cercanas).

A su vez, con el testimonio de los productores locales actuales, se buscó recolectar información (por ejemplo sobre artefactos de producción y de procesamiento y los espacios asociados a estas actividades) a ser aplicadas en la generación de expectativas arqueológicas, las cuales serán utilizadas para indagar en las prácticas agrícolas realizadas en el pasado en el marco del proyecto de investigación general (ver cita 1).

La utilización de imágenes satelitales y fotografías aéreas se empleó para realizar observaciones sobre los espacios de cultivo, en relación con las estructuras e infraestructuras agrícolas. Esta aplicación permitió identificar a) formas (e.g. rectangulares, cuadrangulares e irregulares); b) dimensiones; y c) distancias entre espacios de cultivo y unidades habitacionales. A su vez, fueron realizados estudios de Índice de Vegetación Diferenciada Normalizada (NDVI), el cual permite identificar y caracterizar los ambientes actuales, mostrando una estimación de la calidad y desarrollo de la vegetación del área en estudio. El índice se calculó a partir las bandas Infrarroja cercana y roja de imágenes SPOT 4 y 5, tomando valores que van del -1 (sin vegetación) a 1 (vegetación con máxima vigorosidad)4.

ENFOQUE TEÓRICO

El tema tratado aquí ha sido abordado por distintos autores con diferentes enfoques. En efecto, los estudios sobre tecnología en general y conocimientos tradicionales, han sido abordados tanto con perspectivas antropológicas como arqueológicas (e.g. Rabey 1987; Altieri 1991; Fabron 2010; Bergesio 2011; Pérez 2012; Castro 2013, entre otros).

En este trabajo se considera a la noción de tecnología como un concepto reciente e históricamente situado (Ingold 1997; Gómez–González et al. 1998), cuyas variaciones pueden observarse en los trabajos de diferentes investigadores. Por ejemplo algunos autores han caracterizado a la tecnología en relación a los objetos y a sus materialidades, a las técnicas y su respectiva eficacia, marginando de estas definiciones a los sistemas simbólicos y procesos mentales que hacen posible a la materialidad (Pfaffenberger 1988; Lemmonier 1993). Otros enfoques van desde el estudio de la tecnología sin tener en cuenta a la sociedad que la produce hasta considerarla dentro de un orden evolutivo (de lo más simple a lo más complejo) (ver Ingold 1997, entre muchos otros).

Con respecto específicamente a la tecnología tradicional, hacia finales de los '70s comienza a consolidar como un campo de estudio mas establecido dentro de las Ciencias Sociales. A partir de allí diversos investigadores comienzan a enfatizar en sus trabajos el estudio de la vinculación de los conocimientos locales y ancestrales, su relación con la conservación del medio ambiente (agroecología), su beneficio y eficacia en comparación con la tecnología occidental y su utilización para la mitigación de problemas sociales dentro de las poblaciones indígenas / campesinas (e.g. desnutrición, mortalidad infantil, pobreza) (Rabey 1987; Gómez–González et al. 1998; Gómez-Espinoza y Gómez–González 2006, entre otros).

Muchos autores conciben a la tecnología tradicional de manera holística, considerándola articulada tanto con el medio natural como social (Berkes 1993). En este sentido, la tecnología tradicional se caracteriza como el conocimiento de la naturaleza (observación y domesticación de la misma), el desarrollo de métodos, técnicas y herramientas, las cuales forman parte tanto de los saberes tradicionales como de las estrategias de subsistencia (Gómez-González et al. 1998). De esta manera, no se la puede disociar del aspecto social sino que forma parte de "un aspecto de la práctica social y cultural enmarcado en redes de relaciones sociales que se extienden a personas a la vez que involucran objetos y paisajes, todos ellos cargados de significado" (Herrera Wassilowsky 2012:38). Abordar la tecnología tradicional, por lo tanto, implica comprender el "vínculo entre la materialidad de los objetos producidos, la significación expresada en ellos, el contexto de producción y la función comunicativa que llevan consigo..." (Castro 2013:33).

Siguiendo estos conceptos, en este trabajo se relaciona a la tecnología tradicional con los Saberes Agrícolas Tradicionales (Gómez-Espinoza y Gómez-González 2006) y el Conocimiento Ecológico Tradicional (Berkes 1993), los cuales incluyen tanto aspectos productivos como socio-económicos, culturales, ambientales y políticos. Estos conceptos pueden ser caracterizados como "...prácticas, técnicas, conocimientos y/o cosmovisiones que responden a problemas que limitan la producción agrícola..." (Gómez-Espinoza y Gómez-González 2006:98) y que cambian a través de procesos adaptativos y son generados a partir de la observación sistemática de la naturaleza, siendo trasmitidos de generación a generación por la tradición oral (Gómez-González et al. 1998). Asimismo, se encuentran vinculados no solo con las prácticas agrícolas sino también con la "... preparación de alimentos, atención de la salud, conservación (…) y con un amplio rango de actividades que permiten el mantenimiento de un determinado grupo en un ambiente dado a través del tiempo" (Pochettino y Lema 2008:228).

En este trabajo, entonces, se parte de la perspectiva que sostiene que la tecnología agrícola forma parte tanto de la vida social como del ambiente y, por lo tanto, presenta una dimensión ideológica que es indisoluble de la misma. En este sentido, se considera que "... la tecnología es creada dialécticamente por el hombre en respuesta a su medio y recibe su fisonomía particular por la cultura bajo cuya inspiración vitalizante es generada" (Bergesio 2011:12). Con este enfoque el análisis de la tecnología tradicional apunta a obtener información relevante para entender cómo opera en las prácticas agrícolas la relación entre la materialidad cultural y las representaciones sociales en su vinculación con las prácticas y saberes colectivos locales (Castro 2013).

PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN EL CASO DE ESTUDIO

El sector propuesto para conformar este caso de estudio no es casual, ya que se trata de una zona de transición geográfica y ambiental (Albeck 1992; Leoni 2007) con buenas condiciones para los cultivos microtérmicos (Albeck 1992) y se caracteriza por presentar una localización estratégica, facilitando el tránsito entre tierras bajas y altas en el desarrollo de las redes de intercambio que conectan distintos ambientes (Albeck 1992; Leoni 2007, 2010; Leoni et al. 2014).

Dentro de este sector, la parte norte que incluye a la localidad de Tres Cruces y a la quebrada de Cóndor se encuentran en las nacientes del ambiente quebradeño articulando con el ambiente Puneño, conformando el ecotono propiamente dicho, conectando ambos ambientes. En los alrededores de Tres Cruces así como a lo largo de la quebrada de Cóndor se han observado caseríos dispersos que, en general, se encuentran emplazados en cercanía al curso de agua permanente. Algunos de ellos son ocupados de manera estacional, siendo el pastoreo la principal actividad. En cuanto a las prácticas agrícolas, se han registrado espacios activos en distintos segmentos de la quebrada de Cóndor (e.g. Punta de Agua y Quebrada de Potrerillo). En el tramo medio de esta quebrada se han detectado la mayor cantidad de espacios de cultivo actuales y subactuales (6 ha). Si bien muchos de ellos no se encuentran en uso, el Índice de Vegetación Diferenciada Normalizada (NDVI) realizado en la zona detecta a este tramo como el que presenta de manera diferencial una mayor cobertura vegetal a lo largo de las estaciones (Leoni et al. 2014). Esto es relevante en tanto podría señalar una clara relación entre la ubicación y la disponibilidad de recursos hídricos para realizar algún tipo de cultivo y la posibilidad de la instalación tanto de unidades residenciales como espacios de cultivo y corrales.

La parte sur de este sector, que comprende a la localidad de Hipólito Yrigoyen / Negra Muerta y la quebrada de Chaupi Rodeo se encuentra articulando el ambiente quebradeño con el ambiente de Yungas ya que por allí transcurre el paso natural, por donde ahora se localiza la ruta provincial N° 13/133 que se dirige a Iruya (Salta). La quebrada de Chaupi Rodeo presenta una ocupación humana actual irregular, siendo el principal poblado, homónimo de la quebrada, el cual se ubica en el tramo medio de la misma y es el que presenta la mayor cantidad de población (aproximadamente 100 habitantes) distribuida en caseríos en un rango espacial acotado que permitiría definirlo como un poblado disperso. Las unidades domésticas están próximas tanto a las áreas específicas dedicadas al cultivo como a la presencia de agua. A su vez, en el tramo superior se localiza otro poblado denominado Miyuyoc, el cual concentra varios caseríos, con menor población que Chaupi Rodeo, donde fueron observadas varias estructuras de cultivo sin uso actual, semejantes a las observadas en Chaupi Rodeo. Fuera de estos dos poblados, el resto de la población de esta quebrada se encuentra en pequeños caseríos distribuidos de manera dispersa a lo largo de la misma y de sus cursos tributarios, muchos de ellos abandonados.

Se observaron estructuras agrícolas visibles tanto en estructuras o potreros de cultivos activos, localizados en el tramo medio, como en la presencia de un molino de trigo histórico en las cercanías del poblado de Chaupi Rodeo. A su vez, se han detectado seis puestos, que datarían desde fines del siglo XIX hasta ca.1980 y corresponderían a unidades de uso doméstico asociadas a estructuras para producción de alimentos (María Isabel Hernández Llosas, com. pers. 2010). En el tramo inferior de la quebrada, donde se localiza el importante sitio arqueológico Antumpa, puede observarse también la reutilización de muros antiguos como cimiento de pircas posteriores o como fuente de piedras para la construcción de nuevas estructuras (Hernández Llosas et al. 1983-85; Leoni 2007), algunas de las cuales están en uso en la actualidad y otras han sido recientemente abandonadas.

El tramo medio de la quebrada de Chaupi Rodeo es el área en la cual se detectaron, por medio de observación directa y por relevamiento de imágenes satelitales, más estructuras de cultivos activas o en uso5. Esta observación puede ser complementada, a su vez, con la información generada por el NDVI, en el cual se observa que en esta zona hay una presencia de cobertura vegetal de manera diferencial a lo largo de las estaciones más húmedas o secas del ciclo anual. Al igual que en Cóndor, este índice podría señalar condiciones más favorables para la instalación y desarrollo de actividades productivas en la zona.

De igual forma, en Hipólito Yrigoyen / Negra Muerta, se ha detectado un NDVI similar al del tramo medio de la quebrada de Chaupi Rodeo mencionada. En efecto, en los alrededores de esta localidad se observan espacios de cultivos activos sobre ambas márgenes del río Grande y, presenta en distintos sectores de la misma, un sistema de riego de acequias conectadas, el cual canaliza y distribuye el agua procedente del río (Figura 1).

Figura 1. Espacios de cultivo y estructuras asociadas en Negra Muerta margen izquierda del río Grande1.

RESULTADOS PRELIMINARES

Como resultados preliminares de este trabajo puede decirse que la clase de agricultura en esta zona es de tipo familiar y a pequeña escala, la cual produce no solo para el autoconsumo sino también para realizar ventas en el mercado local o trueques en ferias para la obtención de otros bienes de consumo.

A nivel económico esta actividad agrícola a pequeña escala es una de las fuentes de ingresos más importantes del grupo familiar, pero requiere de la complementación con otras actividades locales no agrícolas, básicamente actividades pastoriles, pero también con fuentes externas de ingresos adquiridas con trabajos en el mercado laboral local, provincial o nacional, ya sea permanente o temporario.

La actividad agrícola se realiza en las cercanías de la unidad residencial o en distintos puestos ubicados estratégicamente. En general, la posesión de las tierras es de carácter familiar, heredada de generación en generación, las cuales si no son abandonadas, son trabajadas hasta la actualidad.

En relación con las prácticas agrícolas familiares es interesante mencionar aquí las observaciones de algunos de los informantes acerca de que los adultos que migraron por cuestiones económicas son los que regresan a sus tierras para continuar trabajándolas inclusive, en algunos casos, volviendo a instalarse plenamente en el área rural. En cambio, los más jóvenes migran a zonas urbanas en búsqueda de mejorar sus condiciones de vida. Desde la visión de los adultos, los jóvenes migrantes prefieren vivir en la pobreza de la ciudad antes que estar en el campo y tener a su disposición los recursos naturales que posibilitan su subsistencia.

A su vez, se deben destacar los siguientes aspectos de las prácticas agrícolas y tecnología tradicional relevadas:

a) Especies cultivadas:

Se cultivan tanto especies locales como introducidas. En zonas aledañas a Tres Cruces y la quebrada de Cóndor se ha relevado el cultivo de habas, arvejas y trigo mientras que en la zona de Hipólito Yrigoyen / Negra Muerta y la quebrada de Chaupi Rodeo se registran un amplio rango de especies, tanto locales (e.g. chorcana, oca, quinua, papa verde, papa) como introducidas a partir la conquista española (e.g. alfalfa, arvejas, zanahoria, habas, duraznos, manzanas). Esta información es significativa ya que en los Censos Nacionales y Agropecuarios de la República Argentina relevados (entre 1888 y 1989), los cultivos locales no han sido consignados. Esta cuestión probablemente se encuentre asociada tanto a la cantidad de producción (la cual es pequeña), como al hecho de que estos tipos de cultivos se vinculan con la reproducción de una economía de subsistencia, motivos por los cuales no resultarían significativos al momento de ser relevados (Fabron y Quinteros 2013).

En relación a las encuestas que se realizaron, se destaca el predominio en la producción de manzanas y duraznos en zonas aledañas a Hipólito Yrigoyen / Negra Muerta. Estas plantas introducidas durante el período colonial son las que más se mencionan en comparación con frutos locales como la tuna, la oncañoca y la pasacana. Esta diferencia en la frecuencia de aparición de las frutas introducidas sobre las locales puede estar asociada a que, tanto la manzana como el durazno, se producen de manera intencional, mientras que la tuna o la pasacana crecen en forma silvestre en distintos tipos de especies cactáceas que se encuentran en la zona y se recolectan esporádicamente.

b) Espacios de cultivo y estructuras asociadas:

Los espacios de cultivo varían desde el uso directo de determinados lugares del fondo de cuenca, hasta terrazas y laderas. Estos espacios, independientemente de sus formas y dimensiones, están directamente relacionados con los recursos hídricos disponibles, provenientes de los cursos permanentes de agua (ríos, arroyos y vegas) así como los estacionales aportados por las lluvias.

Algunos de estos espacios se denominan genéricamente potreros (Figura 1 y Figura 2), ya sea que estén delimitados por paredes de pirca, de adobe o sin ningún tipo de demarcación material específica. Presentan distintos tamaños y generalmente se localizan a corta distancia de la unidad residencial.

Figura 2. Espacios de cultivo y estructuras asociadas: cercano a la localidad de Tres Cruces (imagen Izq.) a 3.800 msnm y potrero en la quebrada de Cóndor (imagen Der.).

Asimismo, se han relevado casos en los cuales los grupos familiares presentan más de una unidad residencial, denominadas puestos, los cuales se encuentran ubicados en zonas ambientalmente aptas, tanto para prácticas agrícolas específicascomo para realizar distintos tipos de actividades complementarias tales como pastoreo de rebaños pequeños (llamas, animal nativo, y cabras / ovejas, animales introducidos).

En la parte media de ambas quebradas de Chaupi Rodeo y Cóndor, y en Hipólito Yrigoyen / Negra Muerta, se observó la mayor densidad de agricultura. En general, los espacios de cultivos relevados se encuentran delimitados por muros de piedra de media altura (aprox. 1 - 1,3 m) y en su interior se desarrollan distintos tipos de cultivos sin subdivisión de estructuras. Se ha observado, a su vez, en relación a estos espacios de cultivo la presencia de ciertas infraestructuras para la distribución del agua (e.g. acequias, mangueras, caños).

En la quebrada de Cóndor se relevaron siete puestos con unidades habitacionales y espacios productivos agrícolas asociados, de los cuales la mitad se encuentran abandonados o tienen un uso estacional. Las estructuras de cultivo presentan distintas dimensiones (las más pequeñas rondan aproximadamente entre los 30 x 80 m y las más grande entre 400 x 80 m) y con formas diferentes en las cuales predominan las irregulares6 sobre las rectangulares. Esta cuestión posiblemente se encuentre vinculada con un mejor aprovechamiento de los recursos (tanto de las propiedades del suelo como de las hídricas) y que de esa forma se logre optimizar el rendimiento de los cultivos. El total de superficie de cultivo para la quebrada de Cóndor es de 12 ha y la mitad de ellas se concentran en el tramo medio de esta quebrada. Aquí los espacios de cultivo se encuentran ubicados también a corta distancia de las unidades habitacionales (entre 20 a 300 m) y, en tres casos, las unidades habitacionales se encuentran contiguas a las parcelas de cultivo.

En Hipólito Yrigoyen / Negra Muerta sobre el río Grande, se observaron estructuras con distintas formas y dimensiones. Las formas predominantes son irregulares, rectangulares y cuadrangulares y presentan dimensiones que rondan entre los 270 x 200 m y los 90 x 50 m. Nuevamente se observan aquí los espacios de cultivo ubicados a corta distancia de las unidades habitacionales y se han diferenciado: a) las se localizan entre 10 y 30 m, b) las que se encuentran junto a las parcelas de cultivo y c) las se ubican dentro de las parcelas de cultivo.

En la quebrada de Chaupi Rodeo las áreas agrícolas actuales se ubican vinculadas al fondo de quebrada junto a cursos de agua activos, abarcando una superficie aproximada de unas 309 ha (Leoni 2010). En esta zona las estructuras agrícolas presentan distintas dimensiones y formas (e.g. rectangulares, cuadrangulares e irregulares). En el tramo medio se concentran la mayor cantidad de estructuras agrícolas, la mayoría de ellas emplazadas sobre las primeras terrazas de la margen izquierda del arroyo. Estas estructuras presentan dimensiones máximas que rondan los 150 x 260 m y mínimas de 30 x 40 m. En todo este sector se observaron, también, espacios de cultivos y unidades habitacionales asociadas, diferenciándose a) las se localizan entre 10 a 100 a m de los espacios de cultivo, b) las que se encuentran junto a las parcelas de cultivo y c) las se ubican dentro de las parcelas de cultivo.

Con respecto a los recursos hídricos se han identificado dos formas de utilización, separada o simultáneamente, una al tiempo, aprovechando las lluvias estivales, y con regadío, a partir del aprovechamiento de cursos de agua (ríos o vegas) cuyos aportes son direccionados con distintos métodos. En este sentido, las redes de riego tradicional observadas son pequeños surcos realizados en la tierra que distribuyen el agua por los distintos espacios de cultivos, pero también se han incorporado objetos sencillos (tales como tubos de plástico, mangueras) para optimizar el sistema de riego. Se debe destacar que la utilización de irrigación en los espacios de cultivos es superior en los sectores de Hipólito Yrigoyen / Negra Muerta y la quebrada de Chaupi Rodeo, coincidiendo con la mayor cantidad de espacios de cultivo para la zona de estudio7.

c) Artefactos asociados a la producción, procesamiento y consumo:

En relación con la cultura material y en particular con respecto a los artefactos vinculados a la producción agrícola, se ha relevado en las entrevistas que para el cultivo específico de habas se utiliza la taklla8. Esta herramienta de trabajo presenta un uso extendido en el tiempo y es posible identificar su presencia durante la ocupación Inka de la zona. Actualmente, comunidades andinas la continúan utilizando para sus faenas. Asimismo, en relación a los artefactos asociados al procesamiento, los que más se repiten en cuanto a su presencia son la pecana y en un solo caso la cona (artefacto de molienda que se utiliza para moler más fino). La pecana es un artefacto que presenta orígenes prehispánicos y ha sobrevivido en el tiempo (Figura 3)9. Resulta interesante observar que a pesar de la existencia en la zona de otro tipo de tecnologías para la molienda se continúe moliendo de manera tradicional. En efecto, los informantes refirieron que para ciertas celebraciones o fiestas (e.g. carnaval, solsticio o comidas con elaboración especial) esta operación se continúa realizando de la manera tradicional, pero para la vida cotidiana se opta por comprar las harinas ya procesadas. Además, se ha relevado que se conservan aquellos artefactos que han pertenecido a sus familiares (e.g. abuelitas, tías), no solo de molienda sino también para el consumo tales como ollas de cerámica.

Figura 3. Pecanas relevadas en Hipólito Yrigoyen (imagen Izq.) y en un puesto actual en la quebrada de Cóndor (imagen Der.).

Con respecto al procesamiento y elaboración de alimentos vegetales, se pudo relevar que los alimentos se preparan en cocinas de gas (uso de garrafas, ya que no hay instalaciones de gas natural) pero combinado con la utilización del brasero, el fuego en el piso y el persistente uso de la leña y guano seco como combustible.

Si bien el tipo de agricultura que se realiza es a pequeña escala y no necesita de grandes infraestructuras o complejas maquinarias, entre las incorporaciones que se han realizado en la quebrada de Chaupi Rodeo y zonas aledañas, se encuentra el tractor para facilitar esta labor (anteriormente se hacía uso de los bueyes, tecnología, que también ha sido introducida por los españoles).

d) Conocimientos vinculados a las prácticas agrícolas:

Resulta interesante destacar que los habitantes de la zona de Hipólito Yrigoyen / Negra Muerta y quebrada de Chaupi Rodeo identifican con claridad los componentes locales de la agricultura tradicional y sus derivados, distinguiéndolos de los componentes aportados por influencias "no locales" (e.g. en los tipos de alimentos utilizados para la elaboración de comidas, el consumo de harinas industrializadas y no procesadas manualmente)10. Esto es importante ya que puede vincularse con aspectos de la identidad local reflejados materialmente en estos saberes y prácticas aún cuando han sido incorporados y aplicados conocimientos occidentales (Rabey 1987).

En cuanto a las observaciones eco-ambientales de Saberes Agrícolas Tradicionales y el Conocimiento Ecológico Tradicional, se ha relevado que no se realiza el desmalezamiento de hierbas existiendo, de esta manera, un equilibrio y con-vivencia entre las plantas sembradas y las plantas silvestres. Tampoco se utilizan pesticidas sintéticos, sino que se preparan tanto pesticidas naturales como abonos naturales. En este sentido, posteriormente a la cosecha (meses de invierno / estación seca), se lleva a los animales hasta los potreros y dejan que se coman el rastrojo, así se prepara la tierra y se abona naturalmente con el estiércol de los animales para la próxima siembra. Además se ha detectado que esta con-vivencia también se da con las especies animales, a saber, a los depredadores no se los extermina sino que intentan ahuyentarlos con papeles brillantes o protegiendo individualmente a cada cultivo con la parte superior de las botellas de plástico.

DISCUSIÓN

Las actividades económicas en la región de estudio han variado a través del tiempo. A partir de investigaciones arqueológicas se posee información que, hacia los cuatro mil años antes del presente, aparecen los primeros indicios de domesticación de plantas y animales, mostrando un cambio en las economías regionales las cuales se caracterizarían por una economía mixta de caza-recolección-producción de alimentos (Yaccobacio 1989, 1991); a medida que se avanza en la secuencia arqueológica se observa que la producción de alimentos se va consolidando, tomando un papel protagónico hacia los momentos previos a la conquista incaica y la posterior invasión española (Hernández Llosas 1998, 2005). En efecto, en la zona de estudio hay registros arqueológicos de prácticas agrícolas pasadas (e.g. estructuras de cultivo, áreas de cultivo, artefactos asociados, etc.), las cuales aparecen tanto en la Quebrada de Humahuaca troncal como en sus subsidiarias, en zonas aptas, inclusive en altitudes elevadas (Albeck y Scattolín 1991; Albeck 1992, 1992-93; Nielsen 1995). Las especies de cultivos más representativas, por su frecuencia de aparición y por la importancia otorgada a su producción y consumo, son el maíz (Zea mays), la papa (Solanum sp.), la quinua (Chenopodium quinoa), la kiwicha (Amaranthus caudatus), el poroto (Phaseolus lunatus), el maní (Arachis hipogaea), la oca (Oxalis tuberosa) y papa lisa (Ullucus tuberosus) (Boman 1908; Albeck 1992-93; Vilá y Yacobaccio 2013, entre otros). Se destaca que la mayoría de estas especies continúan siendo cultivadas en la actualidad.

Con la conquista española se introducen en la zona especies vegetales como el trigo (Triticum spp.), las habas (Vicia faba), la alfalfa (Medicago sativa), especies frutales y, a su vez, ganado europeo (ovejas, cabras, vacas y équidos). En este contexto, la economía regional empieza a consolidarse en función de la estructura colonial española que favorecía la producción minera (Cerro Rico de Potosí), ubicando a este sector de los Andes como nodo privilegiado tanto en la vía de comunicación como en los circuitos comerciales entre el Alto Perú y el Virreinato del Río de la Plata. Entre las nuevas actividades económicas se encontraban la provisión de insumos (e.g. carne seca o charque, sal, textiles) y el tránsito de ganado en pie (Levillier 1915).

En tiempos poscoloniales, con la introducción del capitalismo, se generaron algunos cambios pero sin llegar a transformar radicalmente las actividades económicas locales desarrolladas por las comunidades rurales / indígenas (Gordillo 1992; Teruel 2005). Estas prácticas productivas, que actualmente se continúan efectuando, se sustentan mediante el trabajo familiar y se caracterizan por satisfacer necesidades básicas del grupo doméstico. Como se ha mencionado se realizan cultivos a pequeña escala tanto de especies locales como introducidas, complementadas con el pastoreo de animales. Con estas actividades productivas se obtienen algunos excedentes que son comercializados en el mercado local / regional o intercambiados por otros bienes, sin embargo, no son suficientes y deben ser complementados con otras actividades económicas (Gordillo 1992; Teruel 2005; Bidaseca 2013).

Este tipo de agricultura, a su vez, es considerada por la Argentina y organismos internacionales como una opción estratégica para la recuperación económica, ya que posibilita un modelo de desarrollo sostenible tanto a nivel familiar como rural, que permite el desarrollo económico y facilita la preservación de prácticas que favorecen el cultivo de especies vegetales locales, las cuales presentan un rol fundamental para la mitigación y adaptación al cambio climático (Campos Bilbao 2011; Marco Estratégico de Mediano Plazo de Cooperación de la Food and Agriculture Organization [FAO] en Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe 2012 – 2015). En este sentido, la realización de la agricultura a pequeña escala permite el desarrollo sostenible no solo del grupo doméstico sino también del ambiente. De esta manera, éstas prácticas agrícolas permiten generar alternativas ante los monocultivos, pesticidas y abonos sintéticos que degradan rápidamente al suelo. En este sentido el conocimiento tradicional ofrece una alternativa que favorece al desarrollo sostenible.

En el sector bajo estudio en la actualidad puede observarse que, a pesar de las incorporaciones y/o modificaciones realizadas en la producción agrícola a lo largo de la historia (e.g. nuevas semillas o plantas exóticas, herramientas, animales de carga y materiales constructivos para la infraestructura agrícola), persisten ciertos aspectos de las prácticas agrícolas y de la tecnología tradicional. Esto se evidencia en distintas maneras de manejar, por un lado, los recursos, tales como el agua con tecnologías hidráulicas, el suelo con infraestructura y las variadas especies cultivadas en diferentes locaciones, y por el otro, los diferentes componentes de la cultura material, tanto artefactos (implementos agrícolas, artefactos de molienda) como estructuras (construcciones en distintos espacios de cultivo y su asociación a las edificaciones de unidades residenciales).

Con lo expuesto queda de manifiesto que las actividades agrícolas en la región de estudio tienen una larga trayectoria temporal, durante la cual la relación entre los grupos humanos y el ambiente habitado interactuaron, resultando en modificaciones antropogénicas del ambiente (a partir de agencias humanas) en pos de prácticas agrícolas (Balée y Erickson 2006; Erickson 2006).

CONSIDERACIONES FINALES

El estudio de estas temáticas ha brindado información en relación a problemáticas tanto antropológicas como arqueológicas. Entre las primeras se ha dado cuenta de la existencia de saberes y prácticas ancestrales en torno a las actividades agrícolas, las cuales se encuentran imbricadas tanto con la dimensión socio-cultural como con la natural. Este tipo de producción de bajo impacto (en comparación con la agricultura moderna) deja plasmado en el paisaje sus modificaciones a través del tiempo. Entre las segundas, se puede utilizar parte la información actual obtenida para generar expectativas arqueológicas acerca de las potenciales prácticas agrícolas llevadas a cabo en el pasado (dónde y cómo se realizaban), el manejo del agua (localización de los recursos, infraestructura) y la modificación del ambiente que conllevó la realización de estas actividades (estructuras de cultivo, infraestructura, unidades residenciales).

En relación con las expectativas arqueológicas pueden mencionarse las siguientes:

a) En los sitios arqueológicos donde la disponibilidad de recursos es estacional (e.g. agua de lluvia) se podrían esperar ocupaciones vinculadas con la agricultura breves o temporales, constreñidas por dicha disponibilidad. A su vez, sería esperable encontrar registro de actividades productivas complementarias, tales como el pastoreo, ya que ambas no se encuentran disociadas en la actualidad. Inclusive se utiliza el guano de los animales como abono para los espacios de cultivo.

b) Las unidades productivas y habitacionales se encontrarían cerca de las fuentes de agua y a poca distancia una de otras. Dependiendo de qué momento de la secuencia temporal se investigue las unidades productivas y residenciales se articularían de distintas maneras, encontrándose más o menos nucleadas e integradas social, política y económicamente.

c) Es esperable encontrar espacios de cultivo con diferentes formas y dimensiones, relacionándose la variación en los mismos con: a) la geomorfología del terreno (buscando su mejor aprovechamiento); b) la fuerza de trabajo disponible (según la cantidad de personas y organización interna de las respectivas unidades sociales).

d) Es esperable encontrar artefactos arqueológicos de molienda con indicadores de reutilización, conservación y localizados mayoritariamente dentro de la esfera doméstica. Mientras que los artefactos de producción tenderían a mostrar más evidencias de reutilización, descartándose una vez rotos y con un mayor índice de fractura (en comparación con los artefactos de molienda).

Retomando la observación sobre la larga trayectoria temporal que da cuenta de la modificación del entorno en pos de prácticas agrícolas, y de la estrecha vinculación entre los grupos humanos y el ambiente, se generan prácticas y saberes que contribuyen a la construcción de identidades (Morphy 1991).

NOTAS

1. Este trabajo se realiza en el marco del Proyecto “Variaciones Temporales en la Ocupación humana del Umbral entre Tierras Altas y Bajas. Arqueología de las nacientes de la Quebrada de Humahuaca", CONICET-PIP 11220090100212 (Resolución 845-10), dirigido por la Dra. María I. Hernández Llosas.

2. Es de destacar que las localidades de Hipólito Yrigoyen y Tres Cruces son las poseen una mayor población en la parte norte del departamento, y se caracterizan, a su vez, por presentar un trazado urbano que incluye una pequeña zona comercial, servicios, salas de emergencia e instituciones educativas (primarias y secundarias). Ambas localidades se han formado en torno a las antiguas estaciones del Ferrocarril General Belgrano.

3. Tres Cruces cuenta con escuela Primaria, hasta el 2012 contaba con un total de 53 alumnos. Con esta institución educativa se han realizado hasta el momento trabajos de extensión y difusión de las prácticas arqueológicas y patrimoniales en la zona (Mora del Pilar Castro, Giorgina Fabron y Juan B. Leoni, com. pers. 2012).

4. El NDVI fue calculado a partir del programa ENVI 4.7 y los resultados fueron integrados en un Sistema de Información Geográfica (ArcGis 9.1).

5. Asimismo, por medio de los trabajos de campo realizados, se ha relevado que los productos agrícolas cultivados en la zona son utilizados como bienes de intercambio en ferias. Ejemplo de ello los constituyen los encuentros anuales de pequeños productores de la quebrada que se realizan en la localidad de Casillas, Jujuy.

6. Con formas irregulares se refiere a las estructuras que se adaptan a la topografía en la cual se emplazan.

7. Solo en uno de los casos relevados, en Negra Muerta, debían transportar el agua mediante contenedores manuales para poder reforzar el riego y humedad en los cultivos.

8. Este artefacto de producción agrícola puede ser descripto en base a los relatos relevados como un palo en cuyo extremo se coloca de manera transversal otro elemento de menor tamaño (que puede ser de metal o madera) el cual al ser unidos por medio de cuero de vaca húmedo forman una "cruz". En la parte posterior de la "cruz" se coloca un pedúnculo de piedra (o de metal) sobre el cual el agricultor apoya su pie para poder ejercer fuerza y hundirlo posteriormente en la tierra para realizar un pozo (de pequeñas dimensiones) en el cual se deposita una semilla.

9. El tipo de pecana relevado consta de una parte fija e inmóvil (inferior) y otra móvil. La parte inferior se caracteriza por presentar una superficie plana y se muele con otra roca (parte activa) utilizándose las dos manos y con movimientos de vaivén.

10. En el caso de los estudiantes siete de ellos (35%) y para los adultos entrevistados ocho de ellos (57,14%) manifestaron esta distinción entre conocimiento local y "no locales".

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo fue realizado mediante una beca doctoral otorgada por el Conicet. Se agradece la colaboración de las familias de Iturbe y Tres Cruces que contribuyeron a este estudio. A los directivos, docentes y alumnos de la Escuela Primaria Nº 239"Daniel Domínguez" de Iturbe. A todo el equipo de trabajo que mediante su colaboración se pudo efectuar este trabajo. A la CONAE por el asesoramiento otorgado. Finalmente, a los evaluadores de este artículo que con sus sugerencias y comentarios permitieron enriquecer mucho más la mirada de esta investigación.

BIBLIOGRAFÍA

1. Albeck, M. E.1992. El ambiente como generador de hipótesis sobre dinámica sociocultural prehispánica en la Quebrada de Humahuaca. Cuadernos Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 3:95-106. [ Links ]

2. Albeck, M. E. 1992-93. Áreas agrícolas y densidad de ocupación prehispánica en la Quebrada de Humahuaca. Avances en Arqueología 2:56-77. [ Links ]

3. Albeck, M. E. y M. C. Scattolín. 1991. Cálculo fotogramétrico de superficies de cultivo en Coctaca y Rodero, Quebrada de Humahuaca. Avances en Arqueología 2:56-77. [ Links ]

4. Altieri, M. A. 1991. ¿Por qué estudiar la agricultura tradicional?. Revista de CLADES número 1, http://www.clades.org/r1-art2.htm [ Links ]

5. Balée, W. y C. L. Erickson (editores). 2006. Time and Complexity in Historical Ecology: Studies in the Neotropical Lowlands. Columbia University Press, New York.

6. Bergesio, L. 2011. Las Tecnologías Rurales Andinas de América Latina desde los estudios de la filosofía de la cultura. Documento de Trabajo 7:47-56. [ Links ]

7. Berkes, F. 1993. Traditional ecological knowledge in perspective. En: Traditional ecological knowledge: Concepts and cases, editado por J.T. Inglis, pp. 1-10. International Development Research Centre, Ottawa. [ Links ]

8. Bidaseca, K. 2013. Relevamiento y sistematización de problemas de tierra de los agricultores familiares en la Argentina. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar. Subsecretaría de Agricultura Familiar. Buenos Aires. [ Links ]

9. Boman, E. 1908. Antiquités de la región andine de la République Argentine et du désert d`Atacama. Imprimerie Nationale. Paris. [ Links ]

10. Bossio, M.P. 2010. Biodiversidad y conocimientos tradicionales en la provincia de Jujuy desde la perspectiva de la declaración universal de bioética y derechos humanos. Trabajo presentado en el Primer Congreso Latinoamericano de la Conservación de la Diversidad. San Miguel de Tucumán. Tucumán.

11. Buitrago, L.G. y M.T. Larran. 1994. El clima de la Provincia de Jujuy. Cátedra de Climatología y Fenología Agrícola. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy. [ Links ]

12. Cabrera, A. 1976. Regiones Fitogeográficas Argentinas. En: Enciclopedia Argentina de agricultura y jardinería, editado por W.F. Kugler, tomo II, fascículo 1 Acme, Buenos Aires. [ Links ]

13. Campos Bilbao, C. 2011. Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de Argentina. Entrevista Food and Agriculture Organization [FAO]. I Taller de Expertos sobre Agricultura Familiar. Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe 3 y 4 noviembre 2011. [ Links ]

14. Castro, M. P. 2013. Sistema de Conocimiento Local Indígena y Cultura Material. Una investigación (antropo-arqueológica) comparativa en dos comunidades indígenas del Noroeste y Patagonia. Tesis doctoral inédita. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. [ Links ]

15. Comisión Directiva, Segundo Censo Nacional de la República Argentina, Tomo III: Censos Complementarios, Taller Tipográfico de la Penitenciaria Nacional, Buenos Aires, 1898. [ Links ]

16. Comisión Nacional, Censo Agropecuario Nacional, La Ganadería y La Agricultura, Talleres de publicaciones de la Oficina Meteorológica Argentina, Buenos Aires, Tomo II, 1909. [ Links ]

17. Comisión Nacional, Tercer Censo Nacional, Tomo VI: Censo Ganadero y Tomo V: Explotaciones agropecuarias, Talleres Gráficos de L.J. Rosso y Cía., Buenos Aires, 1919. [ Links ]

18. Comisión Nacional del Censo Agropecuario, Censo Nacional Agropecuario, Tomo I: Agricultura y Tomo II: Ganadería, Guillermo Kraft Ltda. Sociedad Anónima de Impresiones Generales, Buenos Aires, 1939. [ Links ]

19. Dirección Nacional de Estadística y Censos, Censo Nacional Agropecuario 1960, Buenos Aires, Tomo 1, 1964.Instituto Nacional de Estadística y Censos. [ Links ]

20. Dirección Nacional de Estadística y Censos, Censo Nacional Agropecuario 1969: Datos del Relevamiento Agrícola, INDEC, Buenos Aires, 1969. [ Links ]

21. Erickson, C. L. 2006. Intensification, political economy, and the farming community: In defense of a bottom-up perspective of the past. En: Agricultural Strategies, editado por J. Marcus y C. Stanish, pp: 334-363. Cotsen Institute of Archaeology, University of California, California. [ Links ]

22. Fabron, G. 2010. Análisis de palas y/o azadas líticas. Aportes para el conocimiento de la agricultura en Antumpa (Dpto. Humahuaca, Jujuy) durante el Período Temprano. Tesis de grado inédita, Departamento de Arqueología, Universidad Nacional de Rosario, Rosario. [ Links ]

23. Fabron, G. y R. A. Quinteros. 2013. La producción agropecuaria en el Departamento Humahuaca, Jujuy entre 1895 - 1989 en base al estudio de Censos Nacionales, Ms. en archivo, Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires [ Links ]

24. Failde de Calvo, V. y D. R. Fernández. 2007. El ordenamiento territorial en las provincias de Salta y Jujuy: Mapa de actores. Sector Público (1ª Parte). INTA, Buenos Aires. [ Links ]

25. Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO]. 2012. Marco estratégico de mediano plazo de cooperación en Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe 2012 – 2015. Documento aprobado por los países miembros en la XXXII Conferencia Regional de la FAO, http://www.fao.org/docrep/019/as169s/as169s.pdf

26. Girbal-Blacha, N. 1982. Historia de la agricultura argentina a fines del siglo XIX (1890-1900). Fecic, Buenos Aires. [ Links ]

27. Gómez-Espinoza, J.A. y G. Gómez–González. 2006. Saberes tradicionales agrícolas indígenas y campesinos: rescate, sistematización e incorporación a la IEAS. Ra Ximhai 1 (2):97-126.

28. Gómez González, G., J. L. Ruiz Guzmán y S. Bravo González. 1998. Tecnología Tradicional indígena y la conservación de los recursos naturales. Conferencia presentada en el Encuentro Latinoamericano sobre Derechos Humanos y Pueblos Indios, Guatemala. [ Links ]

29. Gordillo, G. 1992. De la articulación a la subsunción. Consideraciones sobre el status de las formas domésticas de producción en el capitalismo periférico. Cuadernos de Antropología Social 6:45-80. [ Links ]

30. Hernández Llosas, M. I. 1998. Pintoscayoc: Arqueología de quebradas altas. Tesis Doctoral inédita, Departamento de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. [ Links ]

31. Hernández Llosas, M. I. 2005. Pintoscayoc and the archaeology of the arid puna and rift valley, northern Argentina. En 23º S Archaeology and Environmental History of the Southern Deserts, pp. 186-198. National Museum of Australia Press, Canberra. [ Links ]

32. Hernández Llosas, M. I., S. Renard de Coquet y M. M. Podestá. 1983-85. Antumpa (Dpto. Humahuaca, Pcia. de Jujuy). Prospección, excavación exploratoria y fechado radiocarbónico. Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano 10:525-531. [ Links ]

33. Herrera Wassilowsky, A. 2012. La recuperación de tecnologías indígenas: Arqueología, tecnología y desarrollo en los Andes. Las deudas abiertas en América Latina. CLACSO, Universidad de los Andes, Lima. [ Links ]

34. Ingold, T. 1997. Eight themes in the Anthropology of Technology. Techology as skilled practice. Social Analysis 41(1):106-138. [ Links ]

35. Instituto Nacional de Estadística y Censos, Censo Ganadero y Empadronamiento Nacional Agropecuario, Secretaria de Planeamiento y Desarrollo, Ministerio de Economía, Buenos Aires, 1974. [ Links ]

36. Instituto Nacional de Estadística y Censos, Censo Nacional Agropecuario 1988, INDEC, Buenos Aires, 1989. [ Links ]

37. Lemonnier, P. 1993. Technological choises: transformation in material cultures since the neolithic. Routledge, London. [ Links ]

38. Leoni, J. B. 2007. Investigaciones arqueológicas en Antumpa y la Quebrada de Chaupi Rodeo (Depto. Humahuaca, Jujuy): Contribuciones al estudio del Período Temprano en el sector Norte de la Quebrada de Humahuaca. Revista Escuela de Antropología 8:183-196. [ Links ]

39. Leoni, J. B. 2010. Paisajes agrícolas en la Quebrada de Chaupi Rodeo: Antumpa y la agricultura prehispánica en el sector norte de la Quebrada de Humahuaca, Jujuy. Arqueología Rosarina Hoy 2:91-113. [ Links ]

40. Leoni, J.B., G. Fabron, D. Tamburini, A. Hernández y C. Brancatelli. 2014. Arqueología de la Quebrada de Cóndor (Depto. Humahuaca, Jujuy): primeros resultados. Revista Estudios Sociales del NOA, en prensa. [ Links ]

41. Levillier, R. 1915. Antecedentes de política económica en el Río de La Plata. Libro 1 Régimen Fiscal T. 2. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires. Madrid. [ Links ]

42. Morphy, H. 1991. Ancestral Connections. Chicago University Press. [ Links ]

43. Nielsen, A. E. 1995. Aportes al estudio de la producción agrícola Inka en Quebrada de Humahuaca (Jujuy, Argentina). Actas del XIII Congreso Nacional de Arqueología Chilena Hombre y Desierto 9. Una perspectiva cultural. Tomo I:245-260. [ Links ]

44. Nielsen, A. E. 2001. Evolución Social en la Quebrada de Humahuaca (AD 700-1536). En Historia Prehispánica Argentina, editado por E.E. Berberián y A.E. Nielsen, tomo I, pp.171-264. Editorial Brujas. Córdoba. [ Links ]

45. Panigatti, J.L. 2010. Argentina 200 años, 200 suelos. Ediciones INTA, Buenos Aires. [ Links ]

46. Pérez, S. 2012. Tecnología lítica de la puna meridional argentina estrategias tecnológicas conservadas en la producción de artefactos agrícolas en contextos agro pastoriles tempranos. Dunken, Buenos Aires. [ Links ]

47. Pfaffenberger, B. 1988. Fetishized objects and humanized nature: towards an anthropology of technology. Man 23:236-252. [ Links ]

48. Pochettino, M.L. y V.S. Lema. 2008. La variable tiempo en la caracterización del conocimiento botánico tradicional. Darwiniana 2(46):227-239. [ Links ]

49. Presidencia de la Nación Ministerio de Asuntos Técnicos, IV Censo General de la Nación, Tomo II: Censo Agropecuario, Dirección Nacional de Servicio Estadístico, Buenos Aires, 1947. [ Links ]

50. Quiroga Mendiola, M. y G. Ramisch. 2010. ¿Pastores o asalariados? Tierra y trabajo en las altas montañas del noroeste de Argentina. Trabajo presentado en el VIII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, Porto de Galinhas. [ Links ]

51. Rabey, M. 1987. Tecnologías tradicionales y tecnología occidental: un enfoque ecodesarrollista. Revista de Economía del CERIDE 8:98-119. [ Links ]

52. Ruthsatz, B. y C. P. Movia. 1975. Relevamiento de las estepas del noreste de la provincia de Jujuy. República Argentina. Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Buenos Aires. [ Links ]

53. Teruel, A. A. 2005. Estructuras agrarias comparadas: la Puna argentina y el sur boliviano a comienzos del siglo XX. Mundo Agrario 6(11). Disponible en: http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/numeros/numero11/; http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.545/pr.545.pdf [ Links ]

54. Tsakoumagkos, P., S. Soverna, y C. Craviotti. 2010. Campesinos y pequeños productores en las regiones agroeconómicas de argentina. Serie Documentos de Formulación. Imprenta de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Buenos Aires. [ Links ]

55. Vilá, B. y H. Yaccobacio. 2013. Domesticación: Moldeando la Naturaleza. Eudeba, Buenos Aires. [ Links ]

56. Yaccobacio, H. 1989. Close to the edge: early adaptation at the South Andean Highlands. The Pleistocene Perspective: Innovation, Adaptation and Human Survivel. Unwin Hyman, London. [ Links ]

57. Yaccobacio, H. 1991. Sistemas de Asentamiento de los cazadores-recolectores tempranos de los Andes Centro-Sur. Tesis Doctoral inédita. Departamento de Arqueología. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. [ Links ]