Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Andes

versión On-line ISSN 1668-8090

Andes vol.32 no.1 Salta jun. 2021

ARTICULO ORIGINAL

Del poblamiento prehispánico al modelo territorial industrial en San Pablo, Tucumán

(From the prehispanic population to the industrial territorial model in San Pablo, Tucumán)

María Soledad Gianfrancisco

Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES)

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Argentina

solegianfrancisco@yahoo.com.ar

Fecha de ingreso: 26/05/2020

Fecha de aceptación: 10/11/2020

Resumen

Reconociendo la importancia local, regional, cultural e identitaria del patrimonio fabril e industrial “azucarero” en Tucumán, hemos emprendido el proyecto que involucra actividades de investigación y gestión interdisciplinar en pos de rescatar la identidad industrial del ex – ingenio San Pablo. Como punto de partida nos propusimos indagar en los procesos históricos sociales que intervinieron en la construcción y configuración de este paisaje azucarero. En virtud de ello, se presenta una síntesis espacio temporal de la ocupación, organización y uso del espacio desde el período prehispánico hasta el presente. Sobre la base de este análisis se da cuenta del valor histórico, arquitectónico y simbólico del patrimonio cultural de San Pablo como evidencia del pasado, identidad en el presente y potencialidad a futuro en tanto recurso para el desarrollo de la localidad. Se expone, brevemente, el diseño de un plan estratégico para conservación y puesta en valor del patrimonio industrial de San pablo.

Palabras Claves: San Pablo; Nougués; Encomienda Indígena; Patrimonio Industrial; Industria azucarera

Abstract

Recognizing the local, regional, cultural and identity importance of the "sugar" industrial and industrial heritage in Tucumán, we have used the project that involves interdisciplinary research and management activities to rescue the industrial identity of ancient San Pablo. As a starting point, we propose to investigate the historical social processes that intervened in the construction and configuration of this sugar landscape. By virtue of this, there is a space-time synthesis of occupation, organization and use of space since the pre-Hispanic period has been present. On the basis of this analysis, the historical, architectural and symbolic value of the cultural value of San Pablo is shown as evidence of the past, identity in the present and potential for the future in so many resources for the development of the locality. The design of a strategic plan for the conservation and value of San Pablo's industrial heritage will soon be expelled.

Key Words: San Pablo; Indigenous Commission; Nougués;, Industrial Heritage; Sugar Industry

Introducción

Nuestro proyecto articula investigaciones de los distintos proyectos ejecutados desde el ISES con acciones concretas de puesta en valor del patrimonio histórico-arqueológico, material e inmaterial de la industria azucarera en la Provincia de Tucumán. En este contexto, y reconociendo la importancia local, regional, cultural e identitaria del patrimonio fabril e industrial “azucarero” en Tucumán, hemos emprendido el proyecto que involucra actividades de investigación y gestión interdisciplinar en pos de rescatar la identidad industrial del ex – ingenio San Pablo, visto como patrimonio de una época y como documento histórico que relata su evolución y trascendencia en la industria azucarera tucumana.

El objetivo de nuestro trabajo es analizar los procesos históricos sociales que intervinieron en la configuración del paisaje agroazucarero de San Pablo que abarca desde las ocupaciones prehispánicas hasta la actualidad. Haremos referencia de los pueblos de indios en los momentos de la invasión y conquista, la ocupación de la tierra por parte de los españoles, reducciones de indios encomendados, el trabajo de los jesuitas en el área y los posteriores propietarios de las tierras hasta la fundación del ex – ingenio San Pablo, hasta llegar a finales del siglo XX en el que se produce su cierre y deviene un proceso de reestructuración espacial, social y económica de la zona.

Sobre la base de este análisis se plantea la importancia patrimonial que reviste el ex - ingenio, en tanto es “testigo” de gran parte de la historia de la industria azucarera de la provincia siendo de los primeros ingenios fundados a comienzos del Siglo XIX y cuyo funcionamiento ininterrumpido abarcó 157 años (1832 – 1989).

Por último, se expone, brevemente, el diseño inicial de un plan estratégico para conservación y puesta en valor del patrimonio industrial de San Pablo que comprende varios aspectos, algunos de los cuales fueron implementados y otros se encuentran en proceso de preparación para su posterior ejecución en el futuro cercano. Es por ello que resulta importante aclarar que aún se encuentra en proceso de implementación.Sin embargo, debemos señalar que acotaremos este trabajo a una dimensión de la problemática propuesta; la misma corresponde a la dimensión arqueológica e histórica y los datos recabados desde esta perspectiva constituirán serán utilizados para construir la patrimonialización de este referente. En el futuro este abordaje se cumplimentará con una analítica de la Antropología Social.

Ubicación geográfica

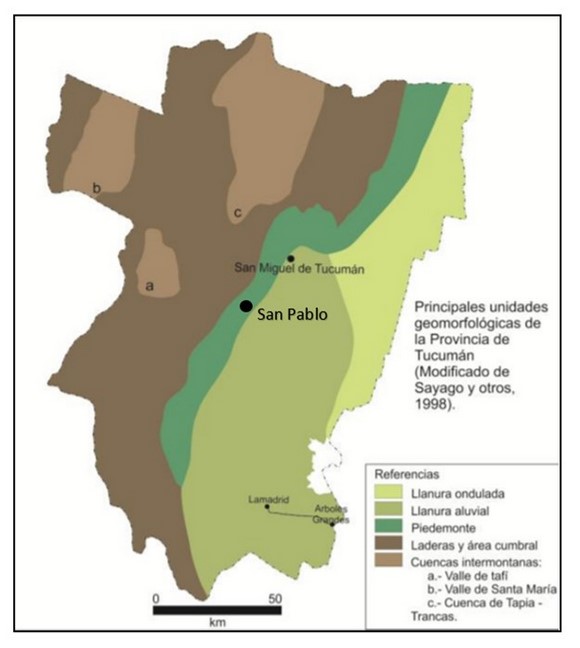

San Pablo es una localidad argentina ubicada en el departamento Lules de la provincia de Tucumán, a 13 km al sudoeste de San Miguel de Tucumán. Dicha localidad se encuentra emplazada entre dos unidades geomorfológicas principales, las sierras de San Javier al oeste y la llanura al este, entre ambas unidades se localiza el piedemonte y es donde se ubica el ex ingenio San Pablo.

Figura 1. Principales unidades geomorfológicas de Tucumán. Ubicación geográfica de San Pablo1.

Esta unidad geomorfológica constituye una rampa suavemente inclinada hacia el este desarrollada sobre sedimentos cuaternarios surcado por los arroyos Polonio y San Pablo, únicos cursos de agua en la zona, que en su descenso hacia el llano erosionaron el suelo formando lomadas pedemontana2. El ambiente posee un ambiente cálido templado con precipitaciones medias anuales de 1000 mm. Dichas particularidades topográficas, climáticas definieron las características edáficas con suelos ricos en limo, arcilla y un importante contenido de materia orgánica que la convierte en una zona ideal para el desarrollo agrícola3.

Enfoque teórico-metodológico

Se plantea un abordaje en el marco de la arqueología urbana como una perspectiva que comprende el análisis de los cambios en la trama urbana, su uso social y espacial, favoreciendo la interpretación del valor histórico de sus hallazgos y a la confrontación de experiencias arqueológicas con documentos y relatos históricos. Los documentos internos del ingenio son escasos y no tratan sobre estos temas, sólo se refieren a balances anuales de una época acotada (1875 a 1890).

En esta línea, la Arqueología ha definido que el paisaje es construido a partir de acciones y relaciones sociales concretas, que está socialmente producido y, como todo proceso de producción involucra disputas políticas entre grupos, luchas de poder, conflicto y contradicción4, con la consecuente imposición de formas espaciales materiales y significados que favorezcan la reproducción de ciertas prácticas, interacciones e ideologías por sobre otras5. De este modo, el paisaje se presenta como una síntesis dinámica y compleja, en tanto que es el resultado de la interacción de elementos de orden ideológico, social, cultural, natural, material y conceptual, pasados y presentes. Esta interacción deriva en la conformación de un paisaje particular que debe ser entendido en clave histórica y que es, ante todo, el resultado de procesos históricos6. Estos procesos son parte de la vida social, formando un constructo humano, que a través del tiempo y el espacio ordena las prácticas del habitar7.

Desde esta perspectiva, podemos reconstruir los paisajes accediendo a la materialidad del proceso de construcción y sus productos, entendidos estos últimos como los elementos arquitectónicos, visibles y eminentemente espaciales, en la medida que construyen y ordenan el espacio a distintos niveles. En este contexto, la identidad supone un reconocimiento y apropiación de la memoria histórica, del pasado. Un pasado que puede ser reconstruido o reinventado, pero que es conocido y apropiado por todos. El valorar, restaurar, proteger el patrimonio cultural es un indicador claro de la recuperación, reinvención y apropiación de una identidad cultural8.

Los trabajos de campo arqueológico tuvieron como objetivo la localización de red ferroviaria, colonias cañeras, unidades domésticas y equipamientos colectivos; restos de estructuras, inmuebles y artefactos. En relación a la fábrica se determinaron estructuras originales y ampliaciones, diferenciándolas de otras que fueron producto de refuncionalizaciones posteriores. Todo ello, permitió establecer las relaciones espaciales y temporales entre los diversos elementos que componen el paisaje identificando la planta urbana original, es decir, lo que se conoce como el “pueblo azucarero”, diferenciándola del llamado “pueblo nuevo” que es el sector urbanizado posteriormente, adyacente y periférico al primero.

Sobre la base de este registro se propuso un plan de trabajo estratégico con líneas concretas de acción para la conservación del patrimonio industrial y su valoración turística, ya que entendemos que el patrimonio incluye al entorno natural y cultural compuesto por los paisajes, los sitios históricos, los emplazamientos y entornos construidos, así como la biodiversidad, los grupos de objetos diversos, y las tradiciones pasadas y presentes9, que definen la identidad de San Pablo. En este sentido, la Arqueología Industrial constituye un campo multidisciplinario de estudios sociales que se enmarca dentro de la rama histórica de la arqueología, cuyo principal objetivo es interpretar procesos socioculturales acontecidos en un medio particular y específico como lo es un paisaje industrial, y explicar a partir de la información proveniente del registro arqueológico y de las fuentes escritas, gráficas y orales, relaciones sociales de producción, prácticas productivas, tecnología, funcionalidad, simbolismo, género, y demás actividades humanas en contextos industriales10. Por lo tanto, constituirá el marco conceptual, teórico y metodológico que guiará nuestra investigación en el futuro.

El relevamiento de antecedentes de investigación (fuentes del Archivo Histórico de Tucumán Sección Protocolos series A y B, investigaciones etnohistóricas editas e inéditas, documentos coloniales y análisis cartográfico) aportó información vital que nos permitió profundizar en el proceso de configuración histórico social de la comuna de San Pablo.

Ocupaciones prehispánicas

La arqueología del área pedemontana del NOA tuvo escaso desarrollo en comparación con otras áreas de esta región tales como la valliserrana. Particularmente, en el piedemonte meridional tucumano, se han llevado a cabo pocas y esporádicas investigaciones, por lo que existe un profundo desconocimiento de su pasado prehispánico. Este hecho llevo a efectuar planteos en los que se consideraba que este ambiente siempre estuvo sujeto a la colonización de grupos originarios de los valles (tradiciones andinas como Tafí, Condorhuasi, Aguada) o como asentamientos de culturas procedentes de la llanura santiagueña, (tales como Sunchituyoj y Averías) constituyéndose en un área donde lo local parece estar ausente11. Sin embargo, investigaciones recientes comienzan a echar luz sobre este tema y permiten modificar dicha perspectiva.

Si bien, hasta el momento, no se han llevado a cabo investigaciones arqueológicas especificas en la comuna de San Pablo; ni tampoco se informaron hallazgos fortuitos de materiales, ampliaremos el área de estudio para considerar los datos proporcionados en áreas adyacentes y que nos permitirán tener una visión general acerca de la organización y uso del espacio de los grupos humanos que habitaron el área pedemontana durante el período prehispánico. En virtud de ello, y de acuerdo al estado actual del conocimiento, mencionaremos de manera breve los trabajos realizados en el área pedemontana que sectorizaremos como meridional y septentrional fundamentado en un criterio geográfico.

Las primeras investigaciones arqueológicas en el área pedemontana septentrional se concentraron en la Reserva Experimental de Horco Molle, Parque Biológico San Javier, y Escuela de Agricultura y Sacarotécnica12, durante las que se recuperaron partes de vasijas de cerámica y objetos elaborados en piedra como hachas y puntas de proyectil. Desde una perspectiva estilística13, consideran que la alfarería puede ser asignada a la cultura Candelaria, entre la Fase Chusca (del 200 al 400 de la era cristiana) y Fase Choromoros (del 400 al 700 de la era) establecidas por Heredia en 1963.

Posteriormente, Colaneri (et. al.)14 rescataron una urna funeraria en las inmediaciones del camino a la Escuela de Agricultura y en su interior se hallaron restos óseos humanos pertenecientes a individuos subadultos, con edades de 1 a 6 años, y se encontraba acompañada por una vasija de cerámica y 3 cuentas líticas. Durante este mismo año, nuevas intervenciones permitieron recuperar fragmentos de alfarerías, desechos de talla y puntas de proyectil, debido a los procesos erosivos que afectan la zona15.

En 2005, Cano y Herrera16 registran en la localidad de El Manantial (Dpto. Lules), sitio La Cañada, una vasija de gran tamaño, en el interior se encontraron restos óseos humanos, presumiblemente subadulto, una pequeña vasija, y un núcleo de cuarcita. Desde el punto de vista estilístico este evento funerario corresponde a la cultura La Candelaria

Las investigaciones más intensivas efectuadas en el piedemonte meridional tucumano fueron llevadas a cabo por Míguez y colaboradores17. Los autores dan cuenta de la existencia de unos cuarenta sitios arqueológicos situados en el Departamento Monteros, Chicligasta y La Cocha. Superficialmente presentan restos cerámicos, artefactos de molienda y materiales líticos, algunos casos distribuidos de manera irregular o discontinua (sitios Rocha, Santa Rosa, Loma Grande) y en otros se disponen de forma más regular (sitios Cáceres1, Cáceres 2, La Escondida, Yánimas 1, Yánimas 2, entre otros). Algunos de estos sitios poseen una gran extensión, alcanzando varias decenas de hectáreas. Además de Yánimas 1 y Santa Rosa, podemos citar otros ejemplos como Rocha (30 ha.) y Cáceres 2 (50 ha.) en el Departamento Monteros, y La Loma (más de 100 ha.) en el Departamento Chicligasta (Figura 2).

Figura 2. Mapa de ubicación geográfica de hallazgos de material cultural y sitios arqueológicos mencionados en el texto (Tomado de Míguez y Caria 2015, modificado).

Sin embargo, la gran mayoría están afectados por el avance de la frontera agrícola, tanto a nivel superficial como en profundidad, situación que afectando su conservación. A pesar de ello, algunos sitios arqueológicos preservan vestigios de estructuras consistentes en elevaciones monticulares y/o alineamientos de piedras, como por ejemplo en Santa Rosa (Dpto. Chicligasta), Yánimas 1 (Dpto. La Cocha) y El Rincón18.

Sobre la base de las evidencias registradas, los autores consideran que las ocupaciones prehispánicas registradas en ésta área abarcaron extensos espacios construidos, habitados con mayor o menor densidad de personas.

En el plano de la subsistencia, se han registrado restos de plantas domesticadas, gran cantidad de artefactos de molienda, restos óseos de animales con indicios de procesamiento, entre los que se destacan los camélidos con presencia de individuos de diferentes edades. Además, desarrollaron prácticas de caza y pesca de diversos animales y recolección de vegetales en diferentes ambientes (bosques semiáridos, selvas, pastizales de altura, ríos), a partir de lo cual se plantea una notable movilidad en el desarrollo de dichas prácticas, basada en el profundo conocimiento de la diversidad de recursos que ofrece el área de estudio y sus zonas adyacentes.

El aprovisionamiento de materias primas (cuarzos, metamorfitas y vulcanitas) para la elaboración de artefactos líticos tallados y pulidos habría sido principalmente local19. En Yánimas 1 se recuperaron ciertos objetos de fuerte carga simbólica, como las estatuillas cerámicas y las pipas, permiten pensar también en lugares domésticos donde lo sagrado (manifestado en ciertas prácticas rituales familiares o individuales) se entrelazaba con las actividades de la vida diaria.

Los datos proporcionados por los investigadores citados permiten sostener, de manera preliminar, que algunas de las ocupaciones prehispánicas del piedemonte tucumano representan paisajes cargados de historicidad y habitados por generaciones de familias que desarrollaron procesos locales significativos. Estos procesos poseen ciertas diferencias representadas por dos maneras distintas de habitar el entorno donde las relaciones y diversas prácticas producen y reproducen espacialidades y temporalidades diferentes20.

Grupos aborígenes antes de la llegada de los españoles

A la llegada de los españoles Tucumán constituía una frontera del Tawantisuyu y las poblaciones indígenas se encontraban fuertemente transculturadas ya que muchos de ellos estuvieron en contacto con los incas y estaban sometidos a la presión de los grupos chaqueños que expandían sus territorios hacia el Oeste21. Estos diferentes pueblos de indios pueden agruparse de manera general en tres grandes grupos: los Lule, Tonocoté y los Diaguitas-Calchaquíes22 ubicados en el área valliserrana impidieron de manera inflexible la intrusión de los españoles hasta comienzos del Siglo XVII. Esta situación obligó a los colonizadores a concentrarse en las tierras bajas, asentando sus ciudades alrededor de los valles Calchaquíes.

En el área pedemontana y la llanura adyacente, específicamente el área entre los ríos Medina y Gastona, en las márgenes de los ríos Salí y Lules, se encontraban grupos Lule y Tonocoté, de tradición chaqueño-amazónica que subsistían gracias a la recolección y a la agricultura itinerante23. Esta situación favoreció la apropiación de tierras vacantes por parte de los españoles, las que fueron organizadas bajo el régimen de encomienda, proveyendo de hilanderas, tejedores y arrieros a la incipiente economía colonial que integro al Tucumán como periferia del mercado en Potosí24. El empleo del etónimo Lule fue ampliamente utilizado durante el siglo XVI para describir a grupos étnicos que eran muy distintos entre sí, es por ello que bajo esta denominación se incluyen desde los indios nómades y salvajes llamados así por el cura Bárcena, que habitaban la llanura, hasta los indios sedentarios de las zonas serranas a los cuales hace referencia Techo25. Con respecto a su origen, autores como Canals Frau26, Maeder27 y Robledo28 consideran que los indios Lules de Tucumán representan los últimos restos de la cultura Huárpida del chaco occidental que, presionados por los Matacos, se los desplazaran desde el Chaco central hacia el Sur y el Oeste, asentándose en el Norte de Tucumán, Noroeste de Santiago del Estero y el Sur de Salta.

La recurrencia de la información documental ubica a diferentes pueblos lules junto a los manantiales, como una continuación de los hábitos chaqueños de vida, expandiéndose sobre el eje principal del río Salí y transversales a él como el río lules. Hacia el norte abarcaron los llanos y valles de Trancas, Choromoros y Burruyacu29. Hacia el sur se extendían hasta la desembocadura del río Gastona, abarcando ambas márgenes del río Salí donde se hallaba la tierra de los Solicita (primer pueblo lule otorgado en encomienda) y no hasta Famailla como señala Lizondo Borda30.

Si bien, al ser un pueblo nómade no tenían asientos o pueblos permanentes, para mediados del Siglo XVI ya controlaban regiones y lugares en donde se establecían continuamente31. La cercanía a fuentes de agua era de suma importancia, tanto para el consumo como para la pesca, la cual fue una actividad importante para los habitantes de llanura que no tenían acceso a los algarrobales de las zonas más áridas. La presencia de recursos forestales también influyó en la elección del sitio de residencia, pues se obtendrían las maderas necesarias para la construcción de viviendas, fabricación de utensillos, y leña. Noli32 plantea que, estos espacios denominados pueblos ocupaban entre cuatro a ocho leguas cuadradas33. La ocupación posiblemente duraba entre 20 o 30 años, generalmente el cambio de asiento se debía al agotamiento del suelo por las rudimentarias prácticas agrícolas.

Los Tonocotés constituían otro grupo aborigen presente a la llegada de los conquistadores españoles. Esta cultura estaba siendo presionada por los lule, por lo que la región presentaba un cuadro altamente complejo y dinámico al que se sumaba la fuerte presencia diaguita como un tercer componente34 (Martínez Sarasola 2005).

Los pueblos Tonocotés se caracterizan por la terminación istinés de su nombre, nuevamente, Noli nos ofrece la posible ubicación de los diferentes grupos:

Tombostinés, vivían al Norte de la jurisdicción, próximos al río Tapia; Bajastiné en Choromoros e Isistinés ubicados al Sur del actual Monteros, y, hacia el Sur, Laquime. Por otra parte, los documentos tempranos, adscriben a Gastonas y Cabastines como tonocotés35.

Tenían una forma de vida semi-sedentaria, su modo de subsistencia combinaba la agricultura, recolección, caza y pesca. Para los asentados en la llanura fue muy importante la pesca, mientras que, los establecidos en zonas más áridas, suplieron esta deficiencia alimenticia, por medio de la recolección de algarroba. En cuanto a la agricultura, jugó un rol importante, especialmente la del maíz, la cual se realizaba por medio del desmonte y quema, una vez agotados los suelos, el pueblo era trasladado a un nuevo lugar de asentamiento36. Además de ello, eran hábiles tejedores, hecho que fue aprovechado por los españoles para hacerlos trabajar en los obrajes de paños cuando se introdujo el algodón en el Tucumán. Gracias a ellos la industria textil alcanzó un alto grado de desarrollo. Teñían las fibras de vivos colores con tinturas de origen vegetal, animal o mineral. En sus creencias adoraban un Ser Supremo, Cacanich, al cual ofrecían rogativas para el florecimiento de los cultivos. Este Ser configuraba un aspecto femenino, aunque sus rasgos eran representados con rostro de lechuza y, a veces, un cuerpo de serpiente37.

La llegada de los españoles: fundación de las primeras ciudades

Hacia mediados del siglo XVI los españoles comenzaron a ingresar a estos territorios a través de las denominadas “corrientes colonizadoras”. Con la invasión y conquista española, tuvo lugar un intenso proceso de transformación y desestructuración casi completa que culminó con la campesinización de la población nativa de la región. Dicha situación se vio favorecida por los efectos del servicio personal, las desnaturalizaciones posteriores a las rebeliones calchaquíes (1630-43; 1659-1666) y la subordinación del estado colonial a los intereses señoriales de los encomenderos38.

Los españoles que invadieron el espacio que se fue institucionalizando como parte de la gobernación de Tucumán provenían desde Charcas y Chile, y no involucraba necesariamente a quienes habían nacido en España, sino que nominaba a un conjunto más amplio conformado por individuos de origen europeo o sus descendientes. Este grupo que, en los primeros momentos, formaban parte de las huestes conquistadoras, se fue ampliando con la consolidación territorial de la conquista39.

El proceso de conquista general del Tucumán fue proceso gradual y complejo, cargado de conflictos y tensiones que involucraron superposiciones de encomiendas, pugnas jurisdiccionales y territoriales, competencias por la mano de obra indígena entre particulares e instituciones, e intereses particulares o grupales de encomenderos, funcionarios, miembros de la iglesia, autoridades étnicas y comunidades indígenas.

El 31 de mayo de 1565 Diego de Villarroel funda la ciudad de San Miguel de Tucumán y Nueva tierra de Promisión, ubicada en Ibatín (Monteros). La ubicación geográfica de Ibatín permitía tener un control en la entrada a la región valliserrana que comunicaba Tucumán con Chile y Perú.

Una vez establecida la ciudad, se comenzó con el otorgamiento de mercedes de tierras y encomiendas de indios. Assadourian40, sostiene que la más valiosa recompensa otorgada por la Corona a los principales integrantes de las huestes fue la merced de encomienda de indios, mecanismo que le proporcionó al encomendero los trabajadores indígenas y casi la totalidad de su capital inicial para emprender actividades agrícolas, ganaderas, de trasporte y de producción textil, a cambio de la doble obligación de adoctrinar e instruir a los indígenas y de responder con disponibilidad incondicional a todo llamado de armas en caso de que peligrara la seguridad de las regiones conquistadas.

Una de las formas de emplazamiento, de gran relevancia en la configuración del territorio, fueron los "pueblos de indios" entendidos como soporte físico, topográfico puntual donde se localiza un asentamiento urbano. La entidad “pueblo” suponía, por un lado, algún tipo de estructura urbana, organizada en torno a la capilla, y por el otro, una comunidad que era también de creyentes, y que se sostenía como tal a través de la participación colectiva en los oficios religiosos41.

Los indios encomendados, generalmente, vivían en pueblos cercanos a las tierras de su encomendero, esta situación permitió el avance de los españoles sobre tierras indígenas, para lo cual emplearon distintas estrategias para apoderarse de las tierras indígenas, que abarcaban solicitar la merced, argumentando el descenso demográfico de la población encomendada; el rodeo de los pueblos de indios; indicar que las tierras se encontraban vacas o vacías, o era sin perjuicio de los naturales, este tipo de accionar se puede ejemplificar con Melián de Leguizamo; el establecimiento de reducciones en las estancias del encomendero; y por medio del trueque o compra, es decir, algunos indígenas intercambiaban sus tierras por otras (ya sea por agotamiento de los suelos o por otras causas) o se las vendían a su encomendero42.

La encomienda en San Pablo

Una de las mercedes más antiguas de la cual se tiene conocimiento para nuestra zona de estudio es la de Melián de Leguisamo, otorgada por el gobernador Ramírez de Velazco. Conforme a la modalidad seguida en San Miguel de Tucumán en la temprana colonización, la encomienda tenía un carácter multiétnico, nucleando a pueblos de indios de diversos ambientes ecológicos. La misma incluía los Lules de la zona de El Manantial, los Solcos que ocupaban las laderas de las sierras y los Tafíes que habitaban el valle y la sierra (Taficillo).

Nougués43 da cuenta de un escrito registrado en el Protocolo Iº (Folio 16) del Archivo Histórico de Tucumán en el que a fines de 1592 Ramírez de Velasco, considerando sus méritos como conquistador, entrega al Capitán Melián de Leguisamo

una merced de tierras ubicada en la provincia de los Lules, desde el río Ulimpmampa (actual río Lules) hasta donde desagua el río de Salí que es donde entra en el río el estero que llaman Marlopa (actual arroyo el manantial) que va por medio del llano, y desde el dicho desaguadero corra esta estancia y tierras hasta la sierra hasta el río Salí y por el dicho río de Salí arriba dos leguas hacia el camino del Perú, lo cual estaba yermo y despoblado y sin perjuicio de naturales ni de otra persona44.

Posteriormente en 1599 el gobernador Pedro de Mercado de Peñaloza otorga a Melián de Leguisamo una nueva merced para sus hijos Juan, Christian y Anton de Leguisamo que comprendía tres estancias. Las mismas se extendían desde Marlopa a la “La Dormida de Los Nogales” correspondiente con la actual ubicación de San Miguel de Tucumán45.

Lopéz de Albornoz46 proporciona un mapa con la localización de algunas tierras otorgadas durante el siglo XVI en la actual Provincia de Tucumán. Las de Melián de Leguisamo tienen por límite Norte las cercanías del actual San Miguel, por el Sur, la desembocadura del río Lules en el Salí, por el Oeste el río Manantial, y por el Este el río Salí; lo cual abarcaría unas 7200 hectáreas aproximadamente.

En los dos casos en los que Melián de Leguisamo realiza pedido de tierras, indica que estos lugares estaban vacíos y yermos, pero esta situación no se corresponde con lo mencionado en la ubicación de los pueblos Lules en la llanura ya que las mercedes de tierras otorgadas a Leguisamo incluían tierras comunitarias de los pueblos Lules de Camanxit, Undetequix y Untiexita47. A la diversidad de etnias, se unía la diversidad de ambientes ecológicos, los que tenían también otras connotaciones como el lugar de residencia y/o ámbito de trabajo. A comienzos del siglo XVII Melián de Leguizamo había consolidado una estancia con ganados mayores y menores, en el paraje de Los Manantiales, donde sus hijos montaron la primera ramada y carpintería en la zona de Lules48. Allí convergía la fuerza de trabajo, los Lules y solcos eran maestros carpinteros y fabricaban carretas de madera, mientras que los Tafíes bajaban para ayudar en las tareas de corte de madera y sementeras de trigo y maíz. Todos carreteaban hasta Santiago y traían ganado de Santa Fe49.

La estancia San Antonio, en El Manantial, fue el centro a partir de cual los Leguizamo realizaron diferentes actividades. Entre ellas podemos mencionar la construcción de una de las primeras carpinterías50, llegando a tener 3 en la jurisdicción de Tucumán51; sumado a la bocatoma y acequia para llevar agua a un molino.

En estas instalaciones la fuerza de trabajo era la mano de obra indígena, quienes desempeñaban las actividades agrícolas, desde la siembra hasta la molienda de los granos (trigo, maíz y cebada). Los Lules y Solcos eran maestros carpinteros y llegaron a confeccionar una carreta por semana, mientras que, los Tafíes cortaban las maderas de los montes y realizaban los distintos trabajos relacionados con la agricultura52.

La construcción de carretas fue una actividad productiva muy importante, siendo sumamente requeridas dentro del mercado ya que se utilizaban para realizar viajes de corta y larga distancia. Para 1653 se afirmaba que “los dichos indios Solcos y Lules han hecho carretas desde el tiempo del capitán Melián de Leguizamo y los dichos Tafíes ayudan a cortar la madera para las dichas carretas”53. En las carpinterías de los Leguizamo se producía una carreta por semana, la cual era vendida en $40 pesos, precio que se mantuvo estable durante el siglo XVII. En estas instalaciones llegaron a trabajar entre 20 a 30 indios54.

La producción en las carpinterías llevó a la instalación de obrajes madereros para extraer la materia prima, muchas veces los encomenderos emplearon la coacción física para conseguir que los indios trabajaran en estas actividades. Al fallecer el capitán Melián de Leguisamo, su hijo, el alférez quedaría como sucesor de su padre. A partir de 1653, desaparecen las diferencias étnicas, y se impone el uso común de la denominación Lules, es por ello que Doña Juliana Faxardo de Tapia, figura como encomendera de Lules y Solcos55.

Las guerras calchaquíes y la vacancia de encomienda habían provocado nuevas escisiones de los pueblos de su tronco principal, sumado a la huida de muchos buscando protección en los valles. Luego de la muerte de D. Juliana Faxardo de Trejo se suceden largos pleitos. Para 1681 la posesión real de la antigua encomienda de Melián de Leguisamo es otorgada por el gobernador Juan Diez de Andino a D. Pedro Ávila y Zarate. Para 1711, los Lules figuran como parcialidad agregada a la de Tafí, y son encomendados a Doña Claudia Costilla de Rojas56. En esta fecha culmina la inflexión iniciada hacia 1681 que marca la disipación de la encomienda.

La llegada de los jesuitas

Desde la llegada el Tucumán los primeros miembros de la compañía comenzaron a obtener propiedades en carácter de donación y los métodos utilizados para conseguir fueron persuasivos y hasta extorsivos57. Su tarea misional se realizó organizando y agrupando a los naturales en sus “reducciones” donde libres del cruel “servicio personal” se les pudiera brindar vivienda, trabajo y protección58.

La conformación de la estancia estuvo en manos del Padre Rector Pedro Pimentel y los padres procuradores Francisco Flores y Diego Vidal, entre 1670 y 1673, también intervino el padre procurador Juan de Roxas. En 1670 la Compañía adquiere las tierras de los Lules de la familia Leguisamo y Guevara, quienes la habían poseído por más de setenta años, y a la que terminaron por despojar del resto de sus posesiones y ampliaron la compra de las tierras vacas y realengas que tuvieren circunvecinas, de Tucumán hasta el río Gastona, es decir, abarca San Pablo, Ohuanta y El Manantial. En esta zona se erigió la estancia de San José del Monte de los Lules, que nuevamente es ampliada para comprender Lules, La Reducción, San Rafael, Manuel García Fernández, Las Talas y Bella Vista59. Con este otorgamiento se anula la concedida por Ramírez de Velazco al Capitán Melián de Leguizamo60.

De esta manera, la Compañía de Jesús conformó de una amplia red de estancias y potreros conocidos como la Hacienda de Los Lules con un área superior a 160 leguas cuadradas (más de 300.000 has). La estancia estaba organizada en 3 núcleos: los Lules en la llanura, el Potrero de Tafí en lo alto de las montañas, y el Potrero San Javier en la zona serrana. Los Lules aprovisionaban de bayetas, bayetones, yerba, granos, aguardiente para remedio, tabaco y otros productos; y hacia ella llegaban, maderas, grasa, cebo y cuero. La explotación de recursos forestales se realizaba en la estancia de San Pablo, que se localizaba al pie del área serrana. El Potrero de San Javier articulaba la actividad de los Potreros de San Jenuario, especializado en la invernada de mulas, el de Las Tipas, y el de Taficillo61.

En la Hacienda de Los Lules las actividades se organizaron por medio de una fuerte división del trabajo entre las tierras bajas y las sierras. En la primera zona, se desarrollaban tareas agrícolas, distribuidas entre las diferentes estancias; por ejemplo, en Vipos, que poseía riego por medio de acequias, se cultivaba maíz, trigo, viña y frutales. Las labores productivas en la llanura se completaron con los establecimientos de La Reducción; San Pablo, que comprendía el Manantial y la Sierra de San Javier; y Taficillo, que se extendía desde el camino por el que se asciende a la sierra hasta el río Tapia. Estos últimos aprovisionaban de maderas de cedro y lapacho a las carpinterías, para la fabricación de muebles y carretas62. La fuerza de trabajo era por medio de esclavos, trabajadores libres contratados de manera temporal, y la mano de obra indígena. Hasta poseían plantíos de caña de azúcar que en momentos finales de su estancia utilizaban para fabricar azúcar.

El traslado de la ciudad san miguel de Tucumán. Una nueva distribución de las propiedades españolas y pueblos de indios

En 1685 se traslada la ciudad de San Miguel en Ibatín a la Toma, para entonces habían finalizado las guerras Calchaquíes, pues las poblaciones indígenas habían sido derrotadas y trasladadas a la llanura tucumana para el trabajo en las encomiendas. La desnaturalización y dispersión de las poblaciones nativas fue brutal, algunos de ellos fueron llevados a zonas tan distantes, como es el caso de los Quilmes a Buenos Aires y Santa Fe. En este período se conforman encomiendas multiétnicas de forma artificial, mediante los traslados forzosos, fijación de mano de obra en las estancias, traspasos a otras propiedades de un mismo encomendero o de otros miembros de su familia.

El espacio donde se observa el mayor número de relocalizaciones es el Oriente de las Sierras del Aconquija y la llanura adyacente, en donde las poblaciones provenientes de los valles conviven con los grupos originarios que se encontraban reducidos en las estancias y chacras españolas63. En este sentido, se observa una amplia diversidad cultural en el mundo indígena, pues se hallan compartiendo un mismo espacio pueblos de origen y forma de vida diferente, los Lule-Tonocoté con los Diaguita-Calchaquí.

El traslado de la ciudad permitió un modelo de desarrollo urbano colonial, relacionado con el comercio regional e interregional, y el transporte de mercancías a través de fletes. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, debido a las nuevas medidas tomadas desde España, se produjo un auge del comercio mercantil, durante esta época la mayoría de los habitantes eran mestizos, la quinta parte blancos, y en menor número, los negros esclavos. Los comerciantes y estancieros formaban parte de la elite, en el ámbito rural estaba la mayor proporción de la población, que eran indígenas dedicados al trabajo en los campos, a partir de los cuales se abastecía a la ciudad. A fines del siglo XVIII, los residentes rurales cuadruplicaban a los urbanos, las labores en las estancias y chacras proporcionaban los productos para el consumo local, también se dedicaban a la invernada de ganado procedente del Litoral, además, el provecho de la ganadería estaba orientado al abastecimiento del Alto Perú, y se fabricaban suelas que eran vendidas a Buenos Aires65. En resumen, se comerciaban productos derivados de la ganadería (sebo, suelas, grasa, cueros, etc.); y la agricultura (arroz, garbanzo y trigo)64.

En párrafos anteriores mencionamos como la Compañía de Jesús fue conformando sus territorios, como así también, hicimos referencia a la producción en sus propiedades. Como señalamos, gran parte de la actual Provincia de Tucumán estaba en manos de los jesuitas, entre la segunda mitad del siglo XVII y mediados del XVIII; pero esta configuración del espacio cambiaría de drásticamente con la expulsión de la Compañía en el año 1767.

Luego de su partida se conformó la Junta de Temporalidades, encargada de inventariar todos los bienes de la Compañía para su posterior venta. Mientras se realizaba en relevamiento de las propiedades, muchas tierras fueron arrendadas por particulares con diferentes propósitos productivos. Pero la verdadera finalidad del arrendamiento era tomar una cierta posesión que les permitía tener preferencia a la hora de la venta de las tierras, es por ello, que muchos de estos particulares compran las propiedades que inicialmente arrendaron. La venta comenzó en el año 1774, y de acuerdo a los documentos, muchas de las grandes extensiones fueron subdivididas en extensiones menores.

Al momento del remate, las tierras de Lules y La Reducción fueron divididas para ser vendidas en 24 fracciones de un ¼ de legua a censo redimible (hipoteca). Pero a partir de 1774 varias propiedades fueron transferidas con sus censos por los compradores originales. En 1780 las parcelas redimidas entraron al mercado inmobiliario, produciendo en algunos casos una mayor fragmentación y en otros la acumulación de varias parcelas66.

En 1774, Juan López Ríos compra una suerte de tierras, la décimo quinta, por $50 bajo estos linderos

desde el seival que esta sobre el Manatial de Marlopa rumbo al norte hasta un palo parado, que sirve de mojon y desde el Manantial al oeste, divide por la punta del sausal con un montesito redondo, las tierras de los lules el lindero y el otro en una havra de monte hasta la sierra67.

El 27 de mayo de 1782 cancela la deuda y obtiene la escritura “en el campo del manantial, de la otra banda del, y paraje nombrado San Pablo”68. De lo anterior se desprende, que la ubicación de esta parcela es entre San Pablo y El Manantial, para su ubicación fue de gran ayuda la mención del paraje San Pablo. Además, debemos mencionar, que López Ríos ejercía como rematador público, y estuvo involucrado en la venta de muchas de las propiedades de los jesuitas. Esta situación nos deja entrever, que muchos de los nuevos propietarios, estaban relacionados con la Junta, es decir, pertenecían a un sustrato social con influencias políticas, por eso consideramos que el carácter de labradores pobres debe ser tomado con cautela.

En el año 1774 Luis Caldes compra un área vecina a Juan López Ríos que corresponde a la suerte décimo sexta por $50, bajo estos linderos: “desde el mojón que separa al primer quarto hasta la derezera o más abajo de la caza de Don Ignacio Silva, que esta de la vanda del Norte del Manantial otro cuarto donde se puso otro mojon”69. Doña Francisca Serda, viuda de Luis Caldes, cancela la deuda el 27 de mayo de 1782, señala que las tierras se le vendieron a su marido “en el Campo del manantial de la otra vanda del y paraje nombrado San Pablo”70. De acuerdo a las referencias citadas, queda clara la contigüidad de las tierras, no sólo por los límites, sino también por el número de fracción, y que comparten el paraje San Pablo.

De acuerdo a lo que plantea Guerra Orozco71 en 1774 Juan López Ríos vende su propiedad a José Domingo Ayala. El peninsular José Domingo de Ayala fue el antecesor en el dominio de las “estancias” en las tierras de la merced de 1592 vendidas Jean Nougués en el año 1826 y posteriores. Luego, Juan López Ríos vende su propiedad a José Domingo Ayala en 1774, es decir, en el mismo año que fue comprada a las Temporalidades72.

José Domingo Ayala era un reconocido comerciante propietario de una gran cantidad de tierras que circundaban en manantial de Marlopa y paraje de San Pablo. Se dedicaba a la actividad agrícola y poseía una curtiembre. Esta zona era ideal para el trabajo de los cueros ya que había un profuso bosque con árboles como quebracho colorado y cebil de los cuales se extraía el tanino para convertir las pieles crudas de animales en cuero, siendo además propicias para las industrias manufactureras: aserraderos, curtiembres, molinos a las que se dedicaban vascos, gascones y bearneses73. Además, era poseedor de extensas propiedades en la zona de la Reducción – antiguo espacio ocupado por la reducción jesuítica de San Ignacio de Loyola – y desempeñó funciones en el cabildo de la ciudad en varias oportunidades74. Otros propietarios de tierras adyacentes a Ayala y Caldés son las familias Peña y Elguera. En la Figura 3 se puede apreciar la división de las tierras en el paraje de San Pablo que para 1825 cuenta con 4 dueños y a cada de uno de ellos le corresponde 1/4 de legua75.

Figura 3. Mercedes de Tierra otorgadas durante los siglos XVI y XVII, en áreas vecinas de nuestra área de estudi

Debido a las características comerciales que poseía la Provincia de Tucumán, arribaron muchos inmigrantes atraídos por las posibilidades económicas que podía ofrecerles el Nuevo Mundo. Es así que se integran a la economía tucumana comerciantes, hacendados y propietarios que comienzan con actividades agrícolas y la cría de ganado vacuno con la explotación de sus derivados, siendo sumamente rentable la curtiembre de cueros. Desde inicios del Siglo XIX se establecieron numerosas curtiembres a lo largo del manantial de Marlopa, la mayoría propiedad de franceses convirtiéndose en negocios prósperos76. Es así como arriba en 1821 a Tucumán un joven francés llamado Jean Nougués quien se asocia con José Domingo de Ayala instalando una curtiembre en la zona de San Pablo.

Figura 4. Propietarios de tierras en zona de San Pablo para principios siglo XIX.

La Quinta Agrícola – Ganadera de San Pablo

San Pablo era un lugar excelente con características naturales excepcionales, ya que el paisaje se caracterizaba por un frondoso bosque formado por una importante variedad de especies tales como laureles que llegan a tener 6 m de altura, nogal, cedro, pino, lapacho, pacara, arrayán, cebil, palo santo. Todos estos árboles, principalmente las mirtáceas, crecen entre los laureles y forman los talares bajos. El paisaje se completaba con tupidos matorrales con campos cubiertos de pastos, que es un excelente forraje. Esta vegetación de extiende hasta las pendientes de la Sierra donde desaparecen los laureles y sus compañeros y la vegetación cambia77. De este modo, las características del lugar le permiten a Jean Nougués desarrollar exitosamente tareas agrícolas manufactureras.

La inserción social del francés en el ámbito local fue sumamente rápida. De acuerdo con lo observado su condición de extranjero le reportó cierto prestigio, hecho que explicaría las causas que motivaron a Domingo José de Ayala – vecino distinguido de la ciudad - a asociarse con Juan en la explotación de una curtiembre. Poco después, adquirió el paquete accionario de su socio y constituyó un nuevo vínculo societario con los hermanos Alderete en la curtiembre78.

Esta actividad económica lo transformó en uno de los comerciantes más conocidos del medio local en la década de 1830. La mayoría de las curtiembres - de acuerdo a Burmeister -, se ubicaban al oeste de la ciudad en la orilla del manantial de Marlopa, donde disponen continuamente de agua limpia y en abundancia. Poco después, adquirió el paquete accionario de su socio y constituyó un nuevo vínculo societario con los hermanos Alderete en la curtiembre79. Es por ello que inmediatamente después de la compra de su primera estancia realiza la modernización de la curtiembre, y comienza a trabajar en el cultivo de caña de azúcar. En virtud de ello efectúa el desmonte de parte de la selva con árboles que luego eran acarreados hasta el aserradero. Para su transporte construyo un canal y acequias desde la toma del río Lules80.

Además de ello se dedicó al cultivo de trigo, maíz y cebada y poseía un molino harinero. En los terrenos bajos, surcados por el manantial de Marlopa poseía plantaciones de arroz. El ganado ovino, bovino y yeguarizo (sobre todo mular) se criaba en zona de pasturas aptas81.

Las inversiones y el desarrollo de las actividades económicas desplegadas por Nougués a partir de la década de 1830 le permitieron posicionarse como un comerciante y productor destacado en el ámbito local. Esto facilitó su incorporación a la elite tucumana que de por sí era bastante permeable a la incorporación de extranjeros ya que éstos gozaban de cierto prestigio en la sociedad82. Su visión de negocios le permite acumular un importante capital que decide reinvertir en la compra de nuevas tierras. Es así que a partir de 1832 compra tierras en San Pablo, en tres operaciones sucesivas: Estancia “El Obraje: de ¼ de legua frente al Manantial de Marlopa, con un fondo hasta el camino de Lules que poseía un laboratorio de curtiembre y otras piezas más para habitación. Esta compra de efectúa el 10 de diciembre de 1832 a José Domingo Ayala por $750 pesos y un impuesto de $30 pesos; Estancia “San Pablo”: de ¼ de legua de frente al naciente sobre el camino de Lules, que limita con El Obraje, con un fondo hasta la cumbre del cerro. Esta compra se efectúa el 6 de febrero de 1834 a José Domingo Ayala y Francisco Mur por un valor de $410; y Estancia o Terreno de 2 ½ cuadras de frente al naciente sobre el manantial de Marlopa con fondo hasta el cerro83. esta compra fue efectuada el 9 de septiembre de 1835 a Francisco Caldez por un valor de $146 pesos.

Estas tierras, incluyendo la ladera boscosa poseían una extensión de 11.250 hectáreas. Poco después, adquirió el paquete accionario de su socio y constituyó un nuevo vínculo societario con los hermanos Alderete en la curtiembre. En 1837, Juan disolvió la sociedad transformándose nuevamente en el único propietario, aunque en esta oportunidad contaba con un trapiche - en el que producía azúcar en forma artesanal -, un aserradero, un molino, cultivos de arroz, trigo, cebada; y ganado vacuno y caballar84. A partir de esta fecha Nougués se comienza a dedicar fuertemente a la producción de azúcar. De este modo es en las “quintas”, espacios productivos situados en un ámbito semi-rural o semi-urbano, donde se gestó en gran medida la agroindustria azucarera. Tal como apunta Campis85 que entre 1830 y 1860 muchos ingenios surgieron como agregados de un tipo de unidad productiva que crecía y diversificaba sus actividades en función de la demanda urbana y de las oportunidades que brindaba la ciudad de Tucumán y su hinterland a los diversos productos que podían obtenerse de la caña dulce. En este lugar se llevaba adelante todas las operaciones de elaboración de azúcar, desde el cultivo de unas pocas cuadras de caña dulce a la fabricación de azúcar y aguardiente pero en el que esta actividad aún no ha cobrado entidad suficiente para asimilar la propiedad de ingenio86. Sin embargo, esta no era la única condición necesaria para subsistir como productor azucarero, era necesario también contar con cierta capacidad de acumulación de capitales que permitiesen expandir el negocio. En este sentido, la familia Nougués supo insertarse en la élite tucumana mediante lazos de parentesco que favorecieron su desarrollo empresarial87. El perfil cañero de los fundos (estancias, quintas, y fincas) fue acentuándose en las décadas de 1830 y 1840. Hacia la década de 1860 se comienza a denominar “establecimiento de caña de azúcar” a pequeños y medianos fundos, las quintas, como a los que poseen una mayor extensión territorial, como las fincas, estancias, haciendas ya que para esa época la rentabilidad de la producción integrada de caña dulce y sus principales derivados, el azúcar y el aguardiente había desplazado a otros cultivos88.

El 1 de agosto de 1836 contrae matrimonio con Josefa Florencia Romero y Urrea en la iglesia matriz de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Este enlace lo integró en forma definitiva en la sociedad local y lo vinculó con importantes clanes familiares de la provincia de Catamarca; aunque fueron sus descendientes quienes se beneficiaron de estas relaciones89.

La conformación del paisaje industrial. Del obraje al moderno ingenio

Con el tiempo el paisaje del obraje comenzó a cambiar en respuesta al crecimiento de la actividad azucarera (y la crisis de las curtiembres), debido al aumento en la demanda del azúcar y sus derivados por el mercado local y regional (sobre todo si tenemos en cuenta que Tucumán se había constituido en nudo estratégico de una extensa red comercial que vinculaba el Norte de la confederación con el altiplano Boliviano, Chile, provincias cuyanas, Córdoba, Santa Fé y Buenos Aires90 lo que llevó al incremento de 13 fábricas de azúcar en 1850 a 24 en 1859.

El 21 de mayo de 1850 fallece Jean Nougués quedando al frente de la empresa su mujer Josefa Romero y 3 de sus 4 hijos: Juan Luis, Miguel, Ambrosio Nougués. En 1855 la familia traslada el trapiche al lugar de emplazamiento actual del ex - ingenio San Pablo.

Entre 1860 y 1870 la economía de la provincia comenzó a evidenciar importantes cambios. Los impuestos del azúcar se separaron de la categoría de patentes y se convirtieron en los principales ingresos de la provincia. Dicha actividad recibió el apoyo del estado nacional a través del presidente Avellaneda (1874-80) y se aprobaron leyes de protección de industria y extensión tramo ferroviario Córdoba-Tucumán. El contexto es propicio dado que hay un afianzamiento político y económico de los Nougués con la oligarquía provincial, apoyo de beneficios para empresas, otorgamiento de créditos y unión de productores azucareros91.

Al trasladarse el trapiche a la estancia San Pablo el paisaje se fue modificando dando inicio a un período en donde la actividad económica y social se desarrolló en torno al ingenio. Los trabajadores del ingenio vivían en simples rancheríos instalados en las inmediaciones de los trapiches y de las plantaciones de caña de azúcar. El peón de estancia se dedicaba a diferentes actividades agrícolas y ganaderas. Al coincidir estas actividades con la producción de azúcar se requería la incorporación de mayor cantidad de trabajadores92. Ante la escasez de mano de obra, los Nougués (como otros dueños de ingenios) reclutaron trabajadores de provincias de Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Córdoba. Entre ellos había familias indígenas que trabajaban durante la temporada de zafra y luego volvían a sus pueblos. Hacia 1870 la nueva fábrica de azúcar era visible en el paisaje de San Pablo, el trapiche de madera fue reemplazado por un trapiche de hierro con energía generada por motores a vapor. La primitiva fábrica constaba de 5 galpones con 6 chimeneas de 6 m cada una. La presencia de un alambique de segunda clase lleva a considerar que ya se destilaba alcohol.Con la llegada del ferrocarril en 1876, se produjo un proceso de “modernización” industrial en el ámbito azucarero modificando la estructura socio-cultural de la provincia, dando origen a una configuración económica, política y social que aún hoy condiciona fuertemente la vida de la región93.

El desarrollo del sistema ferroviario y la consolidación del mercado nacional y del Estado-Nación, permite el afianzamiento de un modelo agroindustrial azucarero en Tucumán. Toda la vida regional se vio alterada con la emergencia de la elaboración en gran escala del azúcar. Todos los recursos fueron reorientados en función de nuevos intereses y necesidades, los capitales, los bosques, el agua, los hombres. Nuevos medios de transporte, la creación de nuevos caminos, nuevos nodos como centros de poblado irrumpieron trastocando el tradicional paisaje del noroeste, alterando casi el ritmo del crecimiento demográfico como los más elementales hábitos de vida de sus habitantes94.

Hasta 1881 la inversión en maquinaria fue mínima, pero en 1882-1883 el ingenio fue totalmente modernizado: trapiches de hierro, evaporadores, tachos de cocimiento “al vacío” y centrífugas, toda la maquinaria accionada a vapor. Se aumentó de manera notable la capacidad productiva a la vez que se ahorraba combustible, se reducían pérdidas de azúcar y se acortaba sustancialmente el proceso productivo. El moderno ingenio requirió la construcción de una toma de agua y un canal alimentador que trajera agua directamente desde la Quebrada de lules a los fines de mover el Ingenio a vapor95. Estas innovaciones exigieron la construcción de nuevos edificios. Así, hacia 1890 se había levantado una moderna nave industrial de tres pisos con estructuras de hierro y mampostería de ladrillo para albergar la nueva maquinaria. Tanto el edificio de la fábrica como sus anexos (destilería, usina, depósitos y talleres) eran contiguos al “canchón”, en donde se formaban estibas con la caña recibida y grandes grúas la depositaban en las “conductoras” que alimentaban el trapiche. La caña era transportada en pesados carros arrastrados por bueyes, en otros más livianos y rápidos tirados por mulas y por vía férrea, para lo que llegó a usarse el sistema “Decauville”, que consistía en vías móviles de 70 cm de trocha y en el que los vagones se enganchaban a locomotoras de pequeño porte, denominadas “chorbas” popularmente. Los camiones hicieron su aparición recién a mediados del siglo XX. Por otra parte, el fenómeno del ferrocarril agilizó la comercialización del azúcar y del aguardiente en el mercado nacional, así también el movimiento de caña de los surcos hacia el Ingenio con una notable red de comunicación sobre rieles. En el caso del Ingenio San Pablo la locomotora tiraba en el Ingenio caña extraída de los surcos en vagones de las fincas de Chazal, Ohuanta e Ingenio Lules y de las estaciones Gobernador Nougués, Santa Felisa y San Pablo, era uno de los pocos Ingenios que poseía ramales desde la fábrica hasta las estaciones principales del ferrocarril del momento96.

La expansión productiva convocó a cientos de trabajadores que se asentaron en los alrededores de la fábrica. El pueblo de San Pablo surgió y se organizó a instancias y alrededor del ingenio del mismo nombre, con el objetivo de concentrar una cantidad suficiente de mano de obra alrededor de un establecimiento que crecía y se afianzaba al ritmo del auge de la producción azucarera en Tucumán (alrededor de 1875-1895).

Las primeras viviendas se construyeron hacia la década de 1880 para los empleados del ingenio, y una década más tarde para albergar a los obreros, servicios sanitaros, educativos y recreativos transformándose con asentamiento a poblado industrial organizado en torno a la fábrica y al chalet de la familia Nougués. El Boulevard trazado en sentido E-O conecto la fábrica con la estación ferrocarril y la ciudad de San Miguel de Tucumán97.

Según Paterlini de Koch98 la estructura de los pueblos azucareros tiene su origen en la organización de la estancia, donde la composición de volúmenes se estructura alrededor de un espacio abierto, el patio de labor. Esta autora plantea que en las primeras fábricas se da el mismo formato, instalándose en el área central los trapiches de palo movidos por bueyes que con el avance de la industrialización de estas fábricas este espacio no se pierde, sino que se transforma en el "canchón", lugar de llegada de la caña que proviene de las zonas de cultivo y de salida del producto elaborado para su distribución.

En cuanto al uso de los suelos, los niveles de cañaverales se acrecentaron en gran medida entre los años 1888 y 1897 con un incremento espectacular de 1385,48 % para cañaverales y desmontes plantados con caña99. En este sentido, el ingenio San Pablo apostó a la plantación de más caña con el lógico incremento del número de cañaverales y surcos, configurando de esta manera la fisonomía de un pueblo azucarero en toda la dimensión de la palabra.

En 1940 se incorporó a la estructura urbana la división por loteos que tomo la forma de un amanzanamiento en forma alargada que respecto los elementos existentes100. Así se ubicaban las viviendas permanentes de los obreros al S, los servicios comunitarios al SE, la fábrica y sus anexos al centro, el chalet y parque al NO, las viviendas de obreros transitorios al O y el cañaveral bordeando todo el conjunto.

Esta organización revela la idea de bloque sugiere la estructuración de cada uno de los elementos mencionados en forma organizada alrededor de la fábrica, que actúa como centro a lo largo de las vías de comunicación más importantes. El resultado formal distingue claramente las distintas áreas, y de ésta forma se pueden leer los niveles de jerarquía de la relación laboral en los tipos de vivienda construidos para cada caso101.

Esta organización es propia de una espacialidad de la modernidad y del capitalismo que ha contribuido poderosamente con la conformación y reproducción del orden social, creando una superposición de paisajes y experiencias espaciales que van desde paisajes de control y vigilancia hasta de paisajes de producción.

Se puede tener en cuenta la importancia de los loteos, que se superpone sobre el uso del suelo de períodos anteriores. En este sentido, la estructura formada durante los primeros años del pueblo en los alrededores del ingenio, se establecieron una serie de calles internas que no anticipaban a largo plazo una mejor urbanización para el pueblo, pero sí era de gran utilidad para la época de su realización102.

Otra de las cuestiones de importancia para lograr mayor operatividad de la fábrica fue la preponderancia que tomaron las acequias de riego y la derivación de los desechos industriales construidas a cielo abierto, así como el tendido de las líneas férreas para el transporte de la caña desde los surcos dirigidas a la fábrica.

En 1964 el precio del azúcar comenzó a descender y el estado suspende la financiación del crédito otorgado por el Banco Nacional para el pago de la caña a los cañeros. En este oscuro contexto, en 1965l ingenio registra un pico de producción con 50 toneladas de azúcar, complejizando aún más su situación. Con el precio del azúcar en baja se produce la máxima crisis en la industria azucarera que lleva al cierre de 11 ingenios en la provincia durante la dictadura de Onganía en 1966.

Sin embargo, el ingenio San Pablo salió ileso de esta situación debido a sus vínculos con el poder. En este sentido, San Pablo constituía parte de fue una comisión especial del Centro Azucarero Argentino (CAA) integrada por Blaquier, Ambrosio Nougués, Prat Gay, Paz y otros industriales que elevaron un proyecto al PEN (Poder Ejecutivo Nacional) demandando en cierre de doce ingenios y la redistribución provincial de los cupos de producción. A pesar de creer que esto favorecería la concentración del poder económico en unos pocos industriales, en el corto plazo terminaría condenando a toda la provincia a la agonía. Los Nougués se vieron afectados siendo sometidos a los cupos y al proceso de racionalización impuestos por el Poder Ejecutivo Nacional103.

A medidos de le década de 1970 la situación del ingenio San Pablo comienza a atravesar una serie problemas debido a los altibajos de la producción azucarera y dificultades de comercialización. Sin embargo, efectuaron algunas inversiones en la fábrica, como la adquisición de un nuevo trapiche y en su destilería se instaló la primera deshidratadora de alcohol (1981). Entre 1979 y 1983 se firmó un convenio y se instaló la papelera Papel del Tucumán que comenzó a producir papel con el bagazo que proveía el ingenio.

A la par de esto, la familia Nougués comenzó a diversificar sus inversiones en distintos sectores y provincias, lo que impacto directamente en el ingenio ya que disminuían las inversiones en el mismo y se dejó de pagar las deudas que el ingenio había adquirido con las nuevas maquinarias.

A partir de 1980 el ingenio experimenta un paulatino descenso de la producción y la administración de los Nougués en 1986 lo arrienda a un grupo de cañeros (CATSA) hasta 1989, pero esto no permitió superar la crisis. En noviembre de 1989 el ingenio paralizó sus trapiches, el ingenio estaba en quiebra. Hasta 1992 la situación de incertidumbre invadía a sus trabajadores.

En 1993 mediante una subasta la Compañía Azucarera Los Balcanes adquiere el ingenio y todas las propiedades involucradas con él. Los nuevos dueños deciden convertir este espacio en un centro educativo de altos estudios que se materializa en la creación de la Universidad San Pablo T.

Por iniciativa de sus nuevos dueños, en 2003 el Senado de la Nación aprobó la declaratoria como “Lugar Histórico Nacional” el casco del ex - Ingenio San Pablo. Tiempo después se inauguró la Universidad de San Pablo T.

El pueblo de san pablo hoy

Luego del cierre del ingenio, la comuna de San Pablo experimentó importantes cambios vinculados con modificaciones en los roles del hombre y la mujer en la familia, alteraciones en el uso del suelo, y un fuerte desarrollo y crecimiento del mercado inmobiliario.

En este sentido, el mercado laboral se vio profundamente afectado ya que la mayor parte de hombres y jóvenes de las familias san pableñas trabajaban en la fábrica. Luego del cierre, los desocupados de la fábrica azucarera se encontraban ante la situación de haber perdido su fuente de trabajo. Sumado a ello, ni por parte de los industriales ni del gobierno de turno se efectuaron esfuerzos para tramitar la inserción de esos trabajadores en el mercado laboral104.

Sin embargo, pesar de la perdida de la principal fuente de trabajo, la población no migró hacia otras ciudades. Esto se vio favorecido por la cercanía que posee el poblado con la ciudad de Yerba Buena y la capital tucumana, situación que facilitó la incorporación a puestos de trabajo de algunos ex empleados, y en mayor medida benefició a las mujeres de éstos, quienes finalmente obtuvieron la jefatura del hogar105.

Otra de las importantes modificaciones efectuadas posteriores al cierre se vincula con el cambio en el uso del suelo. Con respecto a ello, antes del cierre el ingenio poseía alrededor de 4.000 hectáreas de tierras aptas destinadas a la plantación de caña de azúcar, además el ingenio tenía en su poder 8.000 hectáreas de tierra diversificadas con plantaciones de pinos, eucaliptus y el resto ocupada con forestaciones de diversas variedades de árboles. Gran cantidad de las plantaciones de caña de azúcar fueron reemplazadas por la soja, el citrus, palta, frutillas y otro tipo de semillas106.

Según el Censo de 1991, el primitivo núcleo urbano aun concentraba más de la mitad de la población de San Pablo (56,5 %) y el resto (45,3%) se localiza por fuera de él en dirección este y sur tomando los siguientes barrios: Jardín, Punta del Monte, Costa Esperanza, San Roque Villa Kariño, Jorrat, Malvinas, San Miguel y Ohuanta. Para el 2001, los históricos radios urbanos disminuyeron proporcionalmente su población (44,8%) y los nuevos aumentaron a un 55%, acentuándose la expansión hacia el este y sur iniciada en la década del noventa.

A partir del 2005 otros usos del suelo se hacen presentes en el paisaje de San Pablo, dando un empuje al pueblo mediante la construcción de nuevos barrios privados (B° San Nicolás, B° Eva Perón, B° Portal), la usurpación de terrenos fiscales (FFCC, canales de riego), y country que son manejados por grandes empresas inmobiliarias, atraídas por la belleza del paisaje y la cercanía a la capital. Esta situación llevó a una modificación radical del paisaje, el que se vio afectado por el desmonte y tapado de canales naturales de desagüe107.

La incorporación de esta nueva población generó una gran brecha económica y social en la comuna, con claras diferencias en el acceso a recursos por parte de ambos.

Con respecto al antiguo espacio productivo del ex - ingenio, en el año 1994 se concreta la adquisición por sus actuales dueños. En el año 2002, por iniciativa de sus nuevos dueños, se presentó, ante el Senado de la Nación, una solicitud de declaración del casco del Ex -Ingenio San Pablo como Lugar Histórico Nacional, con el objeto de lograr su protección como referente de la industria azucarera tucumana108. En el año 2003 se hace efectiva dicha declaratoria. En la misma se considera como parte del casco histórico a El chalet de la familia Nougués, el jardín con su laguna, y la Capilla de la familia. Sin embargo, muchas otras construcciones quedaron fuera de dicha declaratoria, las mismas corresponden a la fábrica, depósito de azúcar, fábrica de cal, laboratorio de agua, destilería, canchón, viviendas de administradores y sobre todo el pueblo de San Pablo con las vías del tren, casas de empleados, club deportivo, iglesia, casa de baños y colonias agrícolas.

Con ello se inició una etapa de fuertes modificaciones, ya que sus instalaciones son utilizadas como sede del Centro de Altos Estudios, gestión que resultó en la fundación de la Universidad Privada de San Pablo en el año 2007.

En este contexto, la organización y uso del espacio se modificó drásticamente. La fábrica central fue desmantelada en un 70% reutilizándose parte de su maquinaria en otros ingenios que son propiedad de los nuevos dueños, y otra parte se vendió como chatarra.

Otras construcciones anexas aún conservan la función de acopio y almacenamiento de productos (azúcar) o depósitos y mantenimiento de maquinaria agrícola pertenecientes a la misma firma propietaria. El resto de las edificaciones, como destilería, laboratorio de agua y fábrica de sal, se encuentran abandonadas.

El chalet y capilla privada de familia Nougués fueron restaurados. En el caso del primer edificio se trasforma en la sede administrativa de la Universidad. En este proceso de refuncionalización algunas dependencias del ex ingenio como la estación de tren, carpintería, edificios administrativos son demolidas y se construyen nuevas construcciones (cafetería, playa de estacionamiento, aulas, entre otros).

Propuesta de conservación y puesta en valor del patrimonio industrial de San Pablo

En este contexto, de cambios tan acelerados y profundos, nos planteamos la necesidad de crear y gestionar políticas acordes con los cambios urbanísticos acaecidos suministrando herramientas participativas para la sociedad civil, científica y de gestión empresarial en un trabajo conjunto que asegure la conservación y puesta en valor del patrimonio industrial de San Pablo.

En virtud de ello, se efectuó un convenio entre la Universidad de San Pablo T y el Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES) dependiente de CONICET para llevar a cabo un proyecto de valorización del patrimonio industrial, que consideraba como objeto de preservación al Territorio en su totalidad, materializado en el casco de fábrica, instalaciones anexas, chalet, capilla y el poblado industrial con sus barrios, edificios públicos, barrios obreros además de las obras de infraestructuras (caminos, vías de FFCC, canales de riego, acequias entre otras) y lógicamente, el cañaveral que bordeaba todo el conjunto. Esta iniciativa es muy alentadora ya que se proyecta potenciar su valor como instrumento didáctico y educativo para el conocimiento de condiciones de trabajo y procesos técnico – productivos pasados y presentes. Pero el aspecto de mayor relevancia de este proyecto está dado por el valor social en pos de sensibilizar y concientizar sobre la importancia del patrimonio industrial para recuperar la identidad del poblado, vínculo que se interrumpió con el cierre de la fábrica.

Como expresamos al inicio de este trabajo, es factible reconstruir los paisajes culturales accediendo a la materialidad del proceso de construcción y sus productos, entendidos estos últimos como los elementos arquitectónicos, visibles y eminentemente espaciales, en la medida que construyen y ordenan el espacio a distintos niveles.

En este contexto, los trabajos de campo arqueológico tuvieron como objetivo la localización de red ferroviaria, colonias cañeras, unidades domésticas y equipamientos colectivos; restos de estructuras, inmuebles y artefactos. En relación a la fábrica se determinaron estructuras originales y ampliaciones, diferenciándolas de otras que fueron producto de refuncionalizaciones posteriores.

Como explicamos en un inicio, este trabajo busca recabar y generar información y datos arqueológicos e históricos que serán utilizados para construir la patrimonialización de este referente, cuyo abordaje se implementará con una analítica de la Antropología Social. Es por ello que estamos en proceso de construcción y elaboración del mismo. En virtud de ello desarrollamos estrategias de trabajo vinculadas con una línea de base y posterior diagnóstico sobre el estado de conservación de la infraestructura. Ello permitió establecer las relaciones espaciales y temporales entre los diversos elementos que componen el paisaje identificando la planta urbana original, es decir, lo que se conoce como el “pueblo azucarero”, diferenciándola del llamado “pueblo nuevo” que es el sector urbanizado posteriormente, adyacente y periférico al primero. Sin embargo, más allá de nuestro por rescatar y conservar en patrimonio material no interesa, más aún, trabajar con la población local, rescatar sus saberes y su patrimonio inmaterial. Es en este sentido que su participación es considerada esencial para dar oportunidad a los residentes para decidir sobre la planificación y desarrollo del turismo en su lugar de residencia. De esta manera, se tendrán expectativas realistas sobre lo que se puede esperar, habrá más motivaciones para proteger el entorno cultural y natural, y se percibirán como beneficios las mejoras obtenidas gracias a esta actividad. Esto implica una 'apropiación' diferente del patrimonio por parte de la localidad, lo cual no impide que su uso constituya, además, un componente económico importante a través del turismo, favoreciendo la creación de empleo, el fortalecimiento de la economía local y la conservación del patrimonio.

Posteriormente, se llevaron líneas de acción que buscan rescatar la identidad industrial del ingenio y el poblado sin verse alterado por sus nuevos usos. Es importante aclarar que nuestra intervención está supeditada a los intereses de los dueños de la propiedad. Teniendo en cuenta los intereses de los propietarios, no será posible llevar a cabo ningún tipo de tareas en sector de fábrica y almacenes ya que está destinado a ser una zona ocupada por la Universidad. Estamos en tratativas de implementar un plan de conservación de la destilería y fábrica de agua y cal. En virtud de ello, por el momento, solo se realizará una conservación preventiva, con una zonificación que incluya un área núcleo y otra para uso público.

Hasta el momento, diseñamos la realización de visitas guiadas caracterizadas por la simplicidad de la estructura expositiva y la creación de un recorrido fácil e inequívoco que incorpore el poblado, los edificios fabriles y el paisaje circundante como un todo. Se proyecta construir una sede expositiva en el predio del ex – ingenio para proyección de contenidos audiovisuales donde se prevé exponer la historia del ex ingenio San Pablo (desde su fundación hasta su cierre), una breve historia sobre industria azucarera en Tucumán, de su evolución tecnológica, entre otros aspectos. Por otra parte, diseñamos un sendero interpretativo en el casco del ingenio: itinerario que recorre edificios industriales y construcciones relacionadas con la producción distintos, con paradas y miradores planificados acompañados de paneles expositivos que describan las características el funcionamiento del antiguo ingenio. Se agrega a este recorrido dependencias de la familia Nougués como ser el chalet, capilla y jardines que se hallan insertos en el parque del predio. Por último, se prevé el diseñó de un circuito turístico con participación de actores locales como guías. Este circuito tomando como puntos de referencias distintos tipos de edificios y espacios urbanos organizados en forma de red en el casco histórico del poblado con cartelería y señalización adecuada que facilite su recorrido y comprensión.

Consideraciones finales

A través de este trabajo pudimos esbozar algunos de los procesos históricos sociales que intervinieron en la configuración del paisaje agroazucarero de San Pablo, abarcando un extenso período que comprende el período prehispánico con la desde la presencia de grupos agroalfareros que denotan pautas de vida, producción, apropiación y organización territorial propias con una ocupación casi ininterrumpida desde principios de la era cristiana. Creemos que esto se debe a que la zona de pedemonte constituía un área de transición entre valles y llanuras, convirtiéndose en un escenario de tránsito e intercambio por excelencia que favorecía la complementariedad económica entre grupos de distintos puntos geográficos establecida a partir de la distribución diferencial de recursos. Además, ello pone en evidencia un proceso social más complejo en el que las demandas materiales estuvieron ligadas a distintos lazos sociales, (algunas relacionadas con la legitimación de relaciones de poder, otras con la construcción de identidades personales y otras con la resistencia).

Posteriormente, pusimos énfasis en la etapa colonial, indagando fuentes documentales de distinta naturaleza, que permitieron esbozar una aproximación al cambio social y espacio-temporal dado en el contacto de nativos y europeos, analizando las formas de emplazamiento surgidas con la encomienda, el resguardo, el pueblo de indios y la presencia de los jesuitas en la zona hasta su expulsión, en la que la apropiación del espacio tenía un interés económico, desconociendo y burlando los derechos de las poblaciones nativas que allí habitaban.

Posteriormente abordamos la nueva organización y uso del espacio a través de la venta de tierras por la junta de temporalidades, hecho que llevó a que muchas parcelas libres entraran a jugar en el mercado inmobiliario, produciendo en algunos casos una mayor fragmentación y en otros la acumulación de varias parcelas por parte de cada propietario. En este contexto surgen los primeros terratenientes en el manantial de Marlopa y San Pablo. En ese momento aparece Domingo Ayala en escena, vecino de la ciudad de Tucumán que se asocia con Jean Nougués en el trabajo de la curtiembre hasta que éste último se transforma en dueño de una gran cantidad de tierras en esta zona e instala su hacienda. A continuación, abordamos el siglo XIX dando cuenta del proceso de pre- industrialización azucarera hasta fines de ese siglo en que se produce un gran salto cuali y cuantitativo en la producción azucarera de la región, que modificó notablemente su configuración social y espacial con nuevos modos en la organización y uso del espacio que, en el tiempo, le imprimieron las características urbanas de un poblado industrial moderno. Por último, analizamos los impactos producidos por el cierre del ex – ingenio a finales del siglo XX (año 1992) y las consecuencias que sufrió la población en general y el patrimonio fabril en particular.

Este análisis basado en información arqueológica e histórica nos permitió apreciar la gran relevancia que posee San Pablo como patrimonio de una época sumamente importante en la historia de Tucumán, y que definen su identidad como pueblo azucarero y que serán utilizados para construir la patrimonialización de este referente.

Desde el año 2003 se vienen desarrollando en la Provincia de Tucumán estudios que abordan la agroindustria azucarera desde una perspectiva arqueológica y que generaron datos e información sobre esta temática. Este proyecto se articula con distintas investigaciones ejecutadas desde el ISES con acciones concretas de puesta en valor del patrimonio histórico-arqueológico, material e inmaterial como los desarrollados en la Casa del Obipo Colombres109 y en el ex – ingenio Lastenia110. A través de estos los investigadores rediseñaron y fortalecieron sus vínculos con la población local, con los trabajadores y trabajadoras del ex - ingenio, donde los saberes locales y la memoria fueron integrados. En este contexto, la recuperación y puesta en valor del Ex - Ingenio San Pablo buscará enriquecer el trabajo iniciado por nuestros colegas que permitirá fortalecer el legado patrimonial que ha dejado la industria azucarera en el pueblo tucumano.

Citas y Notas:

1. Sayago, Juan Manuel, Collantes, Miriam y Toledo, Mario (1998), Geomorfología, Gianfrancisco, M., Puchulu, M. Durango de Cabrera, J. y Aceñolaza, G. (Eds.), Public. Esp. Colegio Grad. Cs. Geol. Tuc., pp. 241-258. [ Links ]

2. Guido, Elvira (2011), “Caracterización del medio físico de la cuenca de Río Lules”, en Fernández, Hugo y Barber, Hebe, La cuenca del Río Lules, una aproximación multidisciplinaria a su complejidad, Capítulo 2, San Miguel de Tucumán, EDUNT, pp. 2-12, 192.

3. Guido, Elvira, 2011, Ob. Cit., pp. 30-31.

4. Acuto, Felix (1999) “Paisaje y dominación: la constitución del espacio social en el imperio Inca”, en Zarankín, Andrés y Acuto, Felix (Eds.), Sed non Satiata. Teoría social en la arqueología latinoamericana contemporánea, Buenos Aires, Ediciones del Tridente.

5. Acuto, Felix (2012), “Landscapes of Inequality, Spectacle and Control: Inka Social Order in Provincial Context”, Revista de Antropología, Nº 25, pp. 9-64.