Introducción

Conformada en el 2015, Arqueoterra es una cooperativa autogestionada comprometida con la defensa, preservación, difusión e investigación del Patrimonio Arqueológico. Nuestros integrantes son arqueólogues, historiadores y estudiantes de las mismas disciplinas, de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Desde nuestros inicios realizamos actividades orientadas a la investigación, a la transmisión de conocimiento y a la enseñanza con el objetivo de incentivar a los diversos sectores de la sociedad a reapropiarse de la historia de nuestra cultura. Utilizando como base curricular el estudio del registro arqueológico, desarrollamos cursos y talleres orientados a la comunidad educativa y al público general.

El presente proyecto forma parte de un proceso de exploración que toma como antecedentes el proyecto Antropodinamia en la Cuenca Matanza Riachuelo y el Voluntariado Historia del Fútbol Patrimonio de Lanús. En Busca de los Potreros perdidos, dirigidos por Marcelo Weissel, doctor especializado en arqueología histórica-urbana. Dicho voluntariado se desarrolló entre los años 2014 y 2015 como programa de extensión de la Universidad de Lanús y consistió en un mapeo de canchas y potreros de fútbol en las vecindades del partido bonaerense. Entre las actividades realizadas destacamos la prospección arqueológica del predio de juego del Club Talleres de Remedio de Escalada buscando el documentado estrato fundante de carbonilla sobre el cual se habría efectuado la construcción del campo de fútbol. Asimismo tomamos como antecedente una ponencia en modalidad póster sobre la historia del Club Atlético Lanús vinculándola a las transformaciones en el barrio y en el paisaje realizada en el año 2013, en el Congreso Actualidad y perspectivas en la gestión sustentable de cuencas: disminuyendo vulnerabilidades frente a catástrofes ambientales en la Universidad Nacional de Lanús (Weissel, 2013).

Los clubes, como espacios sociales de circulación e interrelación de personas, en el transcurso de su crecimiento, desarrollo y expansión son parte de la transformación urbana material del paisaje barrial (Weissel, 2013). Sus predios deportivos, sus canchas y sus estadios de fútbol son lugares que concentran el entretenimiento, los encuentros, las pasiones y las identidades latentes de un barrio. Es así que “…a través del fútbol las ideas de territorio y pertenencia se redefinen” (Archetti, 2008, p. 260). En su devenir, los cambios sociales deportivos producen huellas documentales y marcas arqueológicas que en su presencia (o ausencia) nos permiten referenciar y acceder a los pasados de una institución, de un paisaje, de un territorio. Como dicen Barbich y Gilardenghi (2020) anclándose en Ingold (2011), el fútbol como práctica social fue definiéndose a través de ciertas materialidades. Bajo esta visión, los objetos y los sujetos se constituyen mutuamente: un espacio configurado como predio para hacer circular una esfera de cuero, rodeado por gradas para participar observando, intenta imponer cierto comportamiento, pero es a través de éstos (de los objetos y el espacio construido) que los espectadores resisten y resignifican sus prácticas (Barbich & Gilardenghi, 2020).

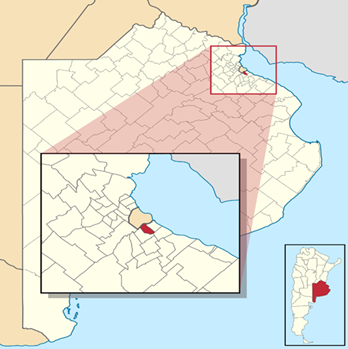

A continuación, presentaremos un informe arqueológico del trabajo realizado durante los meses de julio y septiembre de 2019 en el terreno donde estuvo emplazado el primer predio y campo de juego del Club Atlético Lanús entre los años 1915 y 1932 (Figuras 1 y 2). Se comunicarán los resultados del proceso además de compartir los diálogos y vínculos con les vecines, problematizando el proceso y la conclusión de los vínculos epistémico-sociales.

Figura 2 Ubicación del primer estadio del Club Lanús con relación al lugar donde se encuentra el predio actual. Fuente: https://viejosestadios.blogspot.com/p/ lanus/html.

De la historia y sus documentos

Hacia fines del siglo XIX y principios del siglo siguiente se conforman dentro de la provincia de Buenos Aires (y en Argentina en general) decenas de entidades deportivas, las cuales dieron lugar a la creación de clubes sociales y asociaciones atléticas que empezaron a celebrar competencias de fútbol amateur dentro de ligas organizadas para tal fin. Con el tiempo, esto fue generando un sentido de pertenencia entre los espacios deportivos y las personas que habitaban en sus cercanías. A partir de estas identificaciones se generaron rivalidades competitivas entre los distintos barrios bonaerenses, la cual aún hoy forma parte del folklore del deporte más popular del país, el fútbol. Un deporte de origen europeo, institucionalizado a mediados del siglo XIX, que rápidamente fue apropiado por los diversos sectores populares de las inmediaciones de la Ciudad de Buenos Aires (Archetti, 2008; Bayer, 1990).

Las tierras que antes del genocidio de América1 habían pertenecido a distintas etnias y pueblos originarios (Archetti, 2008; Bayer et al., 2010) luego de la expansión y conformación del estado nación argentino son incorporadas lentamente al tejido urbano-municipal de las afueras de la Ciudad de Buenos Aires. Así, hacia el sur de la capital se configura el municipio de Barracas al Sud (hoy Avellaneda) y el pueblo de Villa General Paz (actual barrio de Lanús). En este territorio cargado de historia el 3 de enero de 1915 se funda bajo la presidencia de Miguel Usará el Club Atlético Lanús, producto de la fusión de otros dos pequeños clubes de la zona (El Progreso y Lanús United) (Mele, 2018).

En relación a estos hechos, y cumpliendo con los requisitos necesarios para pertenecer a la Asociación Argentina de Football, el Club Atlético Lanús alquila un terreno de 258,70 x 221,20 m, propiedad del Sr. Bautista Rossi, ubicado entre las calles Arias, San Lorenzo, Margarita Weild y Deheza en el cual se establece el primer predio de la institución. Allí se cerca y se construye una tribuna para 200 personas además de una casilla con la función de ser el vestuario de los jugadores (Figura 3). Al poco tiempo, ante una creciente actividad generada por la gran concurrencia de gente, comienza también a funcionar en el mismo espacio un puesto de bebidas, frutas y churrascos, además de un molino (Mele, 2018).

En lo estrictamente deportivo, el Club Atlético Lanús comienza su participación en la segunda división del fútbol argentino, debutando el 9 de mayo de 1915 frente al Club Sportivo Suizo al cual vence 2 goles a 1. En esta categoría, llamada División Intermedia, participa hasta 1919, año en que logra el ascenso a la Primera División del fútbol amateur argentino (Mele, 2018). En sus primeras ocho temporadas en la máxima categoría de la Asociación Amateur Argentina de Football obtiene destacadas participaciones que incluyen el subcampeonato de la Copa de Competencia de 1926, sin haber perdido de local, y una tercera posición del Campeonato de Primera del año siguiente. En 1927 firma un acuerdo con Ferrocarriles Sud (hoy Ferrocarriles Argentinos ramal Roca) y toma posesión de un nuevo campo para actividades deportivas, en la intersección de las calles Guidi y Acha, a sólo 650 m de los terrenos donde todo comenzó. Debido a ello, abandona la práctica deportiva en el predio ubicado en Margarita Weild donde, en las Navidades de 1927 celebra el último partido de fútbol con una nueva victoria por 3 a 0 frente al Club Argentino del Sud (Mele, 2018).

Durante 1928, el Club Atlético Lanús hace las veces de local en Remedios de Escalada, en la cancha del Club Atlético Talleres, para finalmente inaugurar el 24 de febrero de 1929 su nuevo campo de deporte enfrentando al Club Atlético Boca Juniors a quien derrota por 1 a 0. El predio, ubicado en Margarita Weild, continuó funcionando hasta 1932 como una de las sedes del club, pero se deja de arrendar cuando se adquiere la propiedad de la sede actual, ubicada en Av. 9 de Julio al 1680 en Lanús Este (Mele, 2018).

Con el tiempo, las dos manzanas donde se ubicaba el primer estadio de Lanús fueron loteadas y comercializadas para uso residencial. Hoy se encuentran totalmente urbanizadas formando parte de un típico barrio de casas bajas del conurbano bonaerense. Tal es el caso de la propiedad de la Calle Margarita Weild 2641, la cual desde el 2006 pertenece a los actuales propietarios.

“A los hinchas de Lanús les gusta definirse como el club de barrio más grande del mundo...” dice una nota publicada en el diario La Nación (Schiavo, 2017). Esta definición hace referencia al perfil que históricamente ha tomado el Club Atlético Lanús cuyo color, Granate, le da nombre a su seudónimo Grana o Granate. El Club que emerge del barrio se caracteriza por buscar promover actividades sociales deportivas, solidarias y de participación vecinal. Tal es así que, en una entrevista realizada a R. (uno de sus socios que participa de las actividades de cultura) se mencionó que la mayor parte de los que movilizan las acciones del club son vecines, socies y no suelen estar asalariades. Es así que la identidad futbolística y la identidad barrial están estrechamente vinculadas. La comunidad del club suele estar conformada por vecines del barrio y quienes nacieron y se criaron en Lanús suelen relacionarse -directa o indirectamente- con el mencionado Club Social y Deportivo.

Jornadas arqueológicas granates

Nuestra vinculación como investigadores, y como cooperativa, no fue inocente ni casual. Así como las actividades son llevadas adelante por socies y vecines integrades en distintas instituciones dentro del club, la proyección de una exploración arqueológica en un predio histórico del club se concibió bajo las vinculaciones con miembres del Departamento de Cultura y uno de nuestros cooperativistas, fanático del Club Atlético Lanús. Cabe mencionar que tanto el Departamento de Cultura del Club como el Museo Granate vienen realizando, desde hace un par de años actividades relacionadas a la valorización de su pasado como club y como entidad deportiva. Algo a destacar es que muchos de los objetos y materiales documentales expuestos en el museo visitable ubicado en la sede social de Lanús fueron adquiridos como producto de donaciones de vecines y socies del club. El aporte de cada persona de la comunidad hizo y hace a esta institución, donde aquellas que acompañan estos procesos son consideradas y valoradas como guardianes de la historia del barrio.

La valorización de los espacios históricos del club se enmarca en este contexto institucional donde el territorio y el barrio son el cimiento de la identidad del Club Atlético Lanús. De modo que cuando emergió la propuesta de relacionar las campañas de patrimonialización con la arqueología existió una simbiosis donde cada parte estuvo predispuesta a acompañar a la otra. Queremos también mencionar que ser un espacio institucional de arqueología independiente y autogestionado contribuyó a pensar las actividades y las jornadas de manera comunitaria sin un fin de lucro científico o económico determinado.

Luego de encuentros y diálogos previos entre las instituciones y la actual dueña del inmueble, se decidió convocar a la vecindad a una primer Jornada Arqueológica Granate donde expresamente se menciona la excavación en busca del primer suelo granate (Figura 4). De esta manera el sábado 6 de julio fue el escenario de trabajo, exposición y diálogo entre les habitantes del barrio, arqueólogues, socies granates y las autoridades del club.

Figura 4 Folleto digital de la Jornada Arqueológica Granate. Fuente: Departamento de Cultura del Club Atlético Lanús.

Este primer día de trabajo consistió en plantear una cuadrícula de un metro cuadrado mientras se dialogaba con las variadas personas del barrio que se acercaban a compartir esta experiencia y sus propios recuerdos sobre la vieja cancha. Además de les vecines y les socies participaron miembros de la junta directiva, el presidente del club entre ellos, con quienes se compartió el almuerzo y con quienes se realizó una charla sobre la arqueología, sobre su método y sus hallazgos. Las actividades formales concluyeron con la entrega de un diploma para la dueña del inmueble y la excavación concluyó a los 40 cm de profundidad. Parte de lo que se vivió en esta jornada se encuentra relatado por María Victoria Pirraglia, en una nota que se publicó en el diario Clarín el día 24 de agosto de 2019, dándole visibilidad a esta actividad barrial y patrimonial (Pirraglia, 2019), además de haberse difundido en las páginas del club y en otros portales web de hinchas del Grana (Russo, 2019).

En la segunda jornada nos dedicamos exclusivamente a las tareas de excavación. Particularmente continuamos profundizando en uno de los microsectores, encontrándonos con otros tipos de materiales y distribución de los mismos. Al igual que en la primera actividad, compartimos la mañana con integrantes de la comunidad, representantes del museo y con la dueña de la propiedad. Finalizamos la excavación alrededor del mediodía llegando a los 75 cm, donde se decidió parar la excavación. La última Jornada Arqueológica Granate consistió en una reunión junto a la comunidad en la cual tapamos la excavación con la misma tierra y cobertura vegetal, mientras compartimos los resultados que obtuvimos del trabajo realizado. A modo representativo, confeccionamos una pecera (Figura 5) donde se pueden observar los distintos estratos con los restos materiales hallados, la cual fue entregada al Museo Granate. En la misma jornada el Departamento de Cultura aportó una butaca histórica de la platea del club, retirada en una remodelación de la infraestructura, que fue colocada en la zona de excavación que forma parte del parque de la casa.

Proceso de exploración arqueológica

La estrategia arqueológica estuvo orientada por una metodología estratigráfica y distribucional. Bajo la misma se buscó el análisis de las propiedades del registro arqueológico permitiendo diferenciar paisajes arqueológicos en tiempo y espacio (Ebert, 1992; Weissel, 2009), produciendo información sobre la variabilidad y la estructuración del registro arqueológico, así como sobre las conductas que lo originaron. Asimismo, se sistematizaron los hallazgos y la evidencia estratigráfica siguiendo los lineamientos de la matriz de Harris (1991). Resulta importante destacar que lo que aquí se expone es parte de una primera etapa de investigación donde fue fundamental la exploración para construir expectativas de trabajo a futuro.

Como se mencionó anteriormente, la prospección arqueológica consistió en la realización de un sondeo de 1 m por 1 m (Figura 6). El mismo fue abierto empleando pala para un primer abordaje sobre la capa orgánica habitada por la hierba de la superficie para luego utilizar herramientas más precisas para excavar los estratos inferiores. También, como parte del procedimiento habitual, la tierra removida pasó por un proceso de zarandeo para detectar posibles objetos pequeños que pudieran no ser vistos en primera instancia. La realización del correspondiente relevamiento del sondeo detallando el estado del terreno y el registro del material encontrado fue una labor continua ante el avance de la excavación.

La división estratigráfica se siguió de acuerdo a lo establecido por Harris (1991), cada unidad estratigráfica (UE) fue nombrada y detallada en su profundidad. El cambio de UE fue observado en la composición del estrato y en los materiales culturales contenidos, resultando en nueve estratos sedimentarios (Figura 7). Se extrajeron muestras de sedimento de cada nivel arqueológico para la confección de la mencionada pecera estratigráfica.

A partir de la UE 3 se procedió a dividir el área planteada en cuatro microsectores de 50 cm por 50 cm (A, B, C, D). Se continuó excavando los sucesivos estratos exclusivamente en los microsectores B y C hasta el comienzo de la UE 5, a partir de la cual se continuó la excavación exclusivamente en el microsector B. Al finalizar la excavación se rellenó con el sedimento extraído, dejando el terreno en el estado en que se encontró.

Estratigrafía

UE 0: Estrato vegetal.

UE 1: Estrato de tierra arenosa de color oscuro, con restos vegetales y cantos rodados. Restos de materiales contemporáneos. Profundidad: 5 cm.

UE 2: Estrato de tierra arenosa con poca y nula presencia vegetal, color oscuro, presencia de concreciones. Hallazgos de mención: moneda (1944), artefactos de metal, fragmentos de vidrio. Profundidad: 10 cm.

UE 3: Estrato de tierra arenosa sin presencia vegetal, color oscuro. Hallazgos de mención: canica de vidrio, moneda (1956), artefactos de metal, restos de cables, fragmentos de vidrio y plástico. Profundidad: 25 cm.

UE 4: Estrato de tierra arenosa sin presencia vegetal, color oscuro. Hallazgos de mención: canica de vidrio, moneda (1976). Profundidad: 30 cm.

UE 5: Estrato de tierra oscura compactada sin presencia vegetal. Sin presencia de restos materiales. Fin del primer día y comienzo del segundo. Profundidad: 38 cm.

UE 6: Estrato de tierra arenosa compactada sin presencia vegetal, color oscuro. Restos materiales: cerámica vidriada, artefactos de metal (clavos), restos de revoque y un pequeño fragmento óseo. Profundidad: 45 cm.

UE 7: Estrato de tierra de granulometría limosa sin presencia vegetal, color oscuro. Hallazgos de mención: carbones y lente de sedimento carbonizado. Sin presencia de otros restos materiales antrópicos. Profundidad: 52 cm.

UE 8: Estrato de tierra húmeda arcillosa sin presencia vegetal, color oscuro. Sin restos materiales antrópicos. Profundidad: 60 cm.

UE 9: Estrato de tierra húmeda arcillosa sin presencia vegetal, color oscuro amarillento. Sin restos materiales. Fin de la excavación. Profundidad: 75 cm.

Conclusiones e interpretaciones

En base a estos resultados estratigráficos podemos esbozar una serie de conclusiones e interpretaciones preliminares. De este modo, consideramos en primer lugar las diferencias en la materialidad antrópica hallada en la secuencia estratigráfica.

Los sedimentos superiores contienen elementos materiales que hacen referencia a un contexto de producción contemporáneo, desde, por lo menos, la segunda mitad del siglo XX en adelante. Las canicas, los cables y las monedas, entre otros objetos nos acompañan en este argumento temporal. Recordamos que las monedas halladas en las unidades estratigráficas 2, 3 y 4 tienen grabados los años de manufacturación: 1954, 1944, y 1976, respectivamente. Los fragmentos de cables encontrados, identificados como un cableado eléctrico recubierto de plástico (PVC) el cual es introducido recién desde la década de 1950, sustenta la identificación del contexto con la segunda mitad del siglo XX, siendo los estratos superiores (UE 0 y 1) incluso más recientes. Podemos interpretar que dichos elementos podrían estar asociados a la construcción de la vivienda, con el crecimiento del barrio de Lanús durante el mismo período. Habría que compararlo con las fuentes documentales.

Resulta de particular interés el estrato identificado como UE 5, en el cual no se encontraron elementos materiales. Consideramos que esto podría dar cuenta de un momento de inflexión, en el cual los procesos de sedimentación no incluyeron restos materiales antrópicos. Pero es debajo de éste donde encontramos la capa que más nos remite al contexto de la otra cancha del club que se estaba buscando. En la UE 6 se encontraron fragmentos de hierro con concentración de óxido, que fueron identificados como clavos, un pequeño fragmento de cerámica vidriada con posibles rastros de cocción, además de restos de revoque. En nuestra interpretación estratigráfica, concluimos que, tanto por su posición en la secuencia, como por su contenido antrópico, remite a un contexto de principios del siglo XX.

Aun si no es posible determinar una relación directa entre los objetos hallados y la primera cancha de futbol, al considerar que durante un período de casi veinte años estuvo en el mismo espacio el antiguo predio del Club Atlético Lanús, se puede establecer una conexión histórica entre aquellos restos materiales encontrados y la historia de esta institución. Es así que se podría interpretar que la depositación perteneciente a la UE 6 se relaciona con la construcción, demolición y/o desplazamiento de las estructuras del club mencionadas (tribuna, vestuario, cerca, y otras construcciones de menor envergadura), siendo los clavos y el revoque, elementos constructivos; la cerámica y el fragmento óseo, elementos cotidianos.

Al margen de ello, en relación con los documentos históricos, las fotografías y las actas de fundación del club que componen la historia antes detallada, comprendemos que en el mismo espacio excavado se emplazó el primer terreno que la institución deportiva utilizó para oficiar partidos y otras actividades sociales. Luego del desplazamiento del club sucede, lentamente, un proceso de urbanización hasta la construcción del actual inmueble, dando una explicación posible a la depositación de la UE 6, de la UE 5 y de los estratos superiores. Sin embargo, luego de distintas conversaciones con la comunidad vecinal consideramos que sería interesante expandir la búsqueda en otras áreas de la misma manzana en el marco de un proyecto de investigación mayor.

Reflexiones desde una arqueología social: ¿somos parte de la comunidad?

“El fútbol es el juego socialista. Todos juntos para llegar al gol, que es el triunfo, que es la revolución, decían los anarcos.”2 (Bayer, 2003)

Mucho se ha debatido sobre el lugar de la arqueología en su relación con la sociedad y con la comunidad. Específicamente, desde el marco de la arqueología pública se han puesto en tensión las dinámicas entre les investigadores y la comunidad, entre el conocimiento experto y el saber público, sobre los procesos de valorización patrimonial, las consecuencias sociales de la disciplina y el lugar del pasado material en la construcción de relaciones sociales (Angelo, 2014; Curtoni, 2008; Endere, 2008; Hamilakis & Anagnostopoulos, 2009; Mariano & Conforti, 2013; Merriman, 2004; Moshenka, 2017; Pastor Pérez & Ruiz Martínez, 2016; Salerno, 2013; entre otres). Particularmente nos parece determinante la concepción de la arqueología como actividad social, “…donde las relaciones entre sujetos, conocimientos y prácticas son constitutivas del modo en que ocurren los procesos de apropiación-resignificación, y de producción de conocimiento arqueológico…” (Salerno, 2014, p. 353). Esto no solo implica asumir la existencia de un saber-objeto posible de ser puesto en escena, sino que pone en un lugar central la práctica arqueológica en tanto habilita y condiciona el proceso de formación de conocimiento sobre otros tiempos y otros espacios.

Aun si este privilegio podría significar un desigual acceso al saber, e incluso una relación de saber/poder, consideramos que la experiencia compartida en el barrio de Lanús posicionó en un lugar central la congregación y la búsqueda colectiva del pasado donde la arqueología, como herramienta, fue una parte más de la jornada de valorización patrimonial. Excavar, escuchar, contar, observar, compartir; son algunos de los verbos que pueden definir a las jornadas de trabajo en la casa de una vecina de Lanús. El sondeo dio sus frutos en materiales del siglo pasado remitiendo al horizonte de la búsqueda. Aun así, no era únicamente nuestro grupo de investigadores aquél que estaba en el camino de la pregunta, sino que el sentido de la tarea fue construido colectivamente entre parte de la comunidad vecinal, el club y nuestro espacio cooperativo de trabajo. Es entonces que nos preguntamos, ¿somos parte de la comunidad?

Cuando pensamos a partir de la investigación sobre el pasado resalta que el análisis de la historia del Club Atlético Lanús, así como su correlato material fue una manera de acceder y despertar ciertos pa(i)sajes de la historia del barrio y de la institución deportiva. Los estadios y sus canchas son los ejes que concentran gran parte del entretenimiento y pasiones latentes de un club y de un barrio, fueron y son centrales en la historia de vida de un club de fútbol reconocido como es el caso de Lanús. Así, la idea de la búsqueda del antiguo predio se encontró estrechamente relacionada a la importancia tanto de la memoria oral, como del registro fotográfico. De muchas maneras el territorio y el sentido de pertenencia barrial se relaciona con el fútbol, su memoria y con la identidad territorial (Archetti, 2008). Los recuerdos componen los materiales con los que se teje el tiempo y el espacio (Pey, 2020); la excavación, como acción performática despertó, a distintos sujetos y de distintas maneras, sentidos relacionados al pasado, al presente, a la identidad y al territorio.

En relación a ello, la excavación adquirió un sentido simbólico, como se refieren algunas de las mencionadas notas periodísticas (Pirraglia, 2019; Russo, 2019). El acto de realizar un pozo con el detalle del proceso arqueológico conllevó a prestar una atención especial a aquello que solemos naturalizar bajo nuestros pies. La excavación arqueológica como símbolo, como una arquitectura de sentidos (Ricoeur, 1983), significó proyectar en un sondeo las memorias, los recuerdos y la importancia del pasado en el devenir del tiempo urbano, moderno, deportivo.

Al finalizar la excavación surgieron distintas ideas de cierre de la misma, tales como dejar una cápsula del tiempo o dejar algo enterrado en el sitio donde se realizó el sondeo. Finalmente, de manera colectiva se decidió, por un lado, confeccionar la mencionada pecera para poder compartir la experiencia de la excavación a todes les que no pudieron asistir de manera presencial, y para que quedara como parte de la historia del club, y por otro, colocar una de las butacas históricas que el club tenía en su posesión. En esta encadenación de sentidos materiales y sociales el espacio, hoy una vivienda, que otrora contuvo el primer estadio del club volvió a revestir esos colores. El fútbol nuevamente se define por su materialidad, rodeando gente de distintas edades, dando cuenta de una manera más de relacionarse con esos otros momentos a partir de los objetos depositados (Figura 8). La ritualización reunió, disparó preguntas y acompañó al reforzamiento de las tramas sociales. La arqueología fue granate y granate fue la arqueología.

Figura 8 Imagen desde dron de la primera Jornada Arqueológica Granate; abajo a la izquierda arqueólogues; abajo a la derecha el césped pintado como cancha y un mural hecho por el Club. Fuente: Departamento de Cultura del Club Atlético Lanús.

Para concluir esta reflexión sobre investigadores y la comunidad nos parece crucial considerar la esfera institucional que dio lugar a las jornadas arqueológicas. En particular queremos traer a colación nuestro lugar de trabajo, la Cooperativa Arqueoterra, que más allá de sus fines institucionales, los vínculos colectivos-comunitarios son centrales en la construcción de las dinámicas de trabajo. El diálogo con las instituciones del Club Atlético Lanús (particularmente con el Departamento de Cultura) y la relación construida entre ambos espacios nunca pasó por el conocimiento experto o por un acuerdo monetario, sino que el fin de la articulación fue la complementación para generar una actividad donde se fortalecieran los lazos vecinales y comunitarios a través de la puesta en valor del pasado, siendo la excavación una de sus múltiples formas.

De manera poco aparente consideramos que el cooperativismo de Arqueoterra, como modo de agrupación de estudiantes e investigadores, habilitó la construcción de lazos institucionales donde el horizonte social y patrimonial puso a los distintos espacios en un mismo plano. Así quizás no terminó importando si éramos o no parte de la comunidad del club o del barrio, sino que la experiencia tomó propio sentido en la asociación cooperativa y en el apoyo mutuo.