Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas. Mario J. Buschiazzo

versión On-line ISSN 2362-2024

An. Inst. Arte Am. Investig. Estét. Mario J. Buschiazzo vol.47 no.1 Buenos Aires jun. 2017

ARTÍCULO

Transformaciones del frente territorial del Gran Rosario: estrategias, proyectos e intervenciones (siglos XIX–XXI)

Transformations on the regional front of the metropolitan region of Rosario: strategies, projects and interventions (XIX–XXI)

Cecilia Inés Galimberti *

* Arquitecta, doctora en Arquitectura, Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Universidad Nacional de Rosario (FAPyD-UNR). Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas y Regionales (CURDIUR). Docente del área de Teoría y Técnica Urbanística y de Historia de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario (FAPyD-UNR).

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño – Universidad Nacional de Rosario (UNR) – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Riobamba 220 bis, Rosario, Santa Fe, Argentina. Email: cecilia.galimberti@conicet.gov.ar

El presente trabajo resulta un avance del proyecto de investigación en curso correspondiente a la Carrera de Investigador Científico del CONICET de la doctora arquitecta Cecilia Galimberti "La reinvención del territorio: nuevos procesos de metropolización en la Región Metropolitana de Rosario, Argentina", dirigido por la doctora arquitecta Isabel Martínez de San Vicente y codirigido por el licenciado Carlos Reboratti.

RECIBIDO: 16 de abril de 2017.

ACEPTADO: 18 de mayo de 2017.

RESUMEN

Los bordes metropolitanos o espacios entre-ciudades se han conformado y transformado con lógicas diferentes a las de los centros urbanos tradicionales. Si bien las dinámicas particulares que ocurren en dichos ámbitos territoriales son de larga data, especialmente desde las últimas décadas del siglo XX atraviesan nuevos y acelerados procesos de transformación que requieren el desarrollo de nuevas lecturas y estrategias de abordaje. El presente artículo analiza las ideas, proyectos y cambios de las dinámicas existentes en los paisajes intermedios de la Región Metropolitana de Rosario. El objetivo es comprender sus lógicas y componentes esenciales para contribuir al desarrollo de instrumentos de planeamiento e intervención territorial atentos tanto a los procesos en curso que en ellos suceden como también a sus transformaciones históricas. Estas últimas caracterizan e identifican a estos espacios geográficos complejos, que, si bien presentan diversas incertidumbres, también poseen grandes potencialidades de desarrollo regional.

Palabras clave: bordes metropolitanos; espacios entre-ciudades; procesos de urbanización; Región Metropolitana de Rosario.

ABSTRACT

The metropolitan edges or spaces in-between cities have been conformed and transformed with different logics from those of the traditional urban centres. Although the singular dynamics that occur in these territorial domain date back to long time, especially since the last decades of the 20th century they have undergone new and intensive processes of transformation that require the development of new perspectives and strategies of approach. The present article analyses the ideas, projects and changes of the existing dynamics in the intermediate landscapes of the Metropolitan Region of Rosario, to understand their logics and essential components, to contribute to the development of instruments of territorial planning and intervention attentive to both, the ongoing processes that occur in them as well as their historical transformations. These characterize and identify these complex geographic spaces, which, although they present diverse uncertainties, also possess enormous potential of regional development.

Keywords: metropolitan edges; in-between cities; processes of urbanization; Metropolitan Region of Rosario.

INTRODUCCIÓN

Históricamente, los bordes metropolitanos han resultado espacios de mixturas y de realidades diversas. Estos espacios geográficos, especialmente en el ámbito de América Latina, han tendido a construirse a través de la suma de múltiples decisiones individuales, mayormente inconexas entre sí, sin coordinación o planificación previa. Si bien estas características se registran desde hace muchas décadas, especialmente desde fines del siglo XX los bordes metropolitanos están sujetos a nuevas dinámicas que ocasionan cambios en los modos de producción urbana y en las estructuras tradicionales de la ciudad. Se registra así, una mayor difusión y dispersión de los límites, que expanden aceleradamente la urbanización a través de nuevos procesos en ámbitos considerados tradicionalmente rurales. En este sentido, también entra en crisis la tradicional dicotomía entre campo y ciudad, considerada como dos divisiones taxonómicas claras y opuestas (entre lo rural y lo urbano). Esta clasificación simplista y reductiva consiste en un postulado no válido para las actuales transformaciones territoriales, en donde cada vez más dinámicas y espacios no pueden encasillarse en ninguna de las dos categorías, sino que dicho par dialéctico es cada vez más complejo y con mayores puntos de fricción.

Siguiendo a diversos autores (Font, 2007; Indovina, 2007), nos enfrentamos en la actualidad con una "explosión de la ciudad", es decir, estamos ante una "nueva metropolización" que se identifica como la aparición de nuevas dinámicas urbanas y la aceleración de las existentes, las cuales se difunden territorialmente y van integrándose económica y funcionalmente. Como explica Sieverts ([1997] 2004), los territorios entre-ciudades se extienden en grandes áreas que presentan características tanto urbanas como rurales, pero que no son ciudad ni campo, sino que se caracterizan por esa condición "intermedia". A su vez, estos bordes tienden a conformarse por innumerables decisiones individuales, registran una aparente estructura desordenada y difusa de diferentes modos urbanos (Galimberti, 2016).

En este contexto, el presente artículo plantea revisitar las transformaciones históricas del llamado "frente territorial"1 de la Región Metropolitana de Rosario (RMR) desde el siglo XIX hasta la actualidad, a fin de reflexionar críticamente sobre las dinámicas, las ideas, planes, actores, proyectos e intervenciones territoriales que han sucedido durante más de 150 años. Se propone aportar nuevas lecturas sobre los procesos que tienen lugar en estos bordes metropolitanos, a través del análisis crítico de dichas transformaciones y de los instrumentos de planeamiento utilizados, a fin de comprender las lógicas propias y poder encauzar las dinámicas existentes en pos del beneficio de la sociedad que habita estos espacios.

A continuación de la presente introducción, el artículo se estructura en cuatro partes, en las cuales se desarrollan cronológicamente los procesos de transformación que ocurren en los bordes metropolitanos del Gran Rosario desde su conformación –en la segunda mitad del siglo XIX– hasta las dinámicas presentes en la actualidad. Por último, en el desarrollo de las aproximaciones finales se establecen nuevas lecturas sobre los desafíos y las oportunidades contemporáneas de estos espacios, y se identifican nuevas estrategias de planeamiento frente al reconocimiento de su historia e identidad.

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE ROSARIO Y LA DEFINICIÓN DE SUS BORDES TERRITORIALES (SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX)

El territorio de la actual RMR, conocido originalmente como Pago de los Arroyos, hasta comienzos del siglo XIX presenta solo pequeñas poblaciones dispersas. Sin embargo, los acontecimientos que suceden desde 1852 –y que se desarrollan durante las siguientes cinco décadas– transforman vertiginosamente este ámbito geográfico. La declaratoria de ciudad de la entonces incipiente Villa del Rosario, el 3 de febrero de 1852, junto al decreto unilateral que plantea la liberación de los ríos (a fin de terminar con el monopolio de Buenos Aires), y la habilitación de la reciente Ciudad de Rosario como puerto y aduana oficial de la Confederación Argentina posibilitan un creciente desarrollo regional, que cambia plenamente su estructura económica. Rosario transforma su rol y su posicionamiento estratégico, y se convierte en un núcleo central regional. A partir del puerto activo por barcos de ultramar, se promueve el crecimiento portuario y la creación de nuevos muelles (Figura 1).

Figura 1: Conformación de las infraestructuras portuarias en la ribera central de la ciudad de Rosario. Fuente: elaboración propia basada en Mongsfeld (1983).

La construcción del sistema ferroviario (de capital principalmente extranjero) constituye otro de los factores principales de transformación del territorio. En 1860 se conforma la Compañía del Ferrocarril de Rosario a Córdoba, que inaugura el ferrocarril en 1866. Este es el inicio de la conformación de una red que une las productivas tierras agrícolas al puerto de Rosario, y en torno a sus estaciones nacen nuevos poblados: "En cada estación se formó un pequeño caserío, o bien un poblado de trazado regular que los propietarios de la tierra fundaron siempre y cuando el ferrocarril dispusiera allí una estación en las tierras que se donaran a tal efecto" (Mongsfeld, 1983, p.12) (Figura 2).

Figura 2: Transformación del Pago de los Arroyos en la segunda mitad del siglo XIX, frente a la estructuración del sistema ferroviario. Fuente: elaboración propia basada en Caballero (1991).

La mayoría de los municipios y las comunas que hoy conforman la RMR surgen y se desarrollan en torno a dichas estaciones ferroviarias, que son estructuradoras de los centros urbanos proveedores del puerto rosarino. Estas localidades se constituyen en el área productora adyacente a lo que iba conformándose como la ciudad-puerto de Rosario (junto a políticas de colonización agrícola). Rosario se convierte así en "puerta de entrada" para la inmigración masiva y en la "salida natural" de la producción cerealera, base de las exportaciones de la región.

Asimismo, a partir de la instalación del sistema ferroviario, como explica Martínez de San Vicente (1985), la organización de la ciudad de Rosario comienza a transformarse en tres sentidos: en primer lugar, al disponerse los trazados ferroviarios en torno a un tejido ya existente (y en continuo crecimiento), las vías tienden a rodearlo para llegar a las infraestructuras portuarias de la costa central del Paraná. De este modo, se define por primera vez un adentro y un afuera en esta ciudad sin límites (condición que irá acentuándose con su expansión), razón por la cual ya surgen áreas "potencialmente marginales", incluso mucho antes de ser urbanizados los intersticios entre los distintos ramales ferroviarios. En segundo lugar, la instalación de estaciones ferroviarias intermedias dentro del territorio municipal da origen a una serie de urbanizaciones periféricas que ocasionan el crecimiento de núcleos autónomos comunicados al casco central por líneas de tranvías. Con el incremento de la urbanización y el transcurrir de los años, se produce la fusión de estos diversos núcleos, que luego se convierten en barrios de la ciudad. Son ejemplo de esto Alberdi, Fisherton, Eloy Palacios, Saladillo, entre otros. Finalmente, en tercer lugar, al haberse trazado la mayor parte de las líneas ferroviarias en territorio aún no urbanizado, su disposición no se adapta en general a las direcciones de la trama urbana, por lo cual se introducen en ella las únicas discontinuidades que reorganizan, caracterizan y condicionan la homogénea cuadrícula de base (Figura 3).

Figura 3: Plano general del municipio de Rosario de 1895. Fuente: Mapoteca de la Biblioteca Nacional de la República Argentina.

Frente a este acelerado crecimiento de la urbanización, en las últimas décadas del siglo XIX se realizan una serie de planos que, por sus delineamientos, se denominan "planes de ensanche", a fin de establecer la dirección de expansión urbana. Por ejemplo, resulta relevante el plano presentado por el concejal Juan Coll entre 1873 y 1875, en el cual se identifican cuatro zonas: el sector "ciudad", comprendido entre las actuales Avenida Pellegrini y Boulevard Oroño; el sector "extramuros", entre las actuales avenidas 27 de Febrero y Francia; el sector "suburbios", que aborda la parte rural circundante a la ciudad; y el "bajo", que abarca las barrancas y los sectores portuarios. Son los diversos bulevares y avenidas los que sectorizan las distintas áreas propuestas, aquellos que definen los "límites" de la ciudad. Es notable destacar la terminología empleada, totalmente ajena a la realidad de una ciudad de reciente formación, sin murallas ni urbanizaciones históricas previas, pero que utilizan una toponimia extranjera, que propone una ciudad central que se expande por suburbios periféricos. No obstante, el acelerado incremento poblacional ocasiona rápidamente la conurbación de todo el territorio del municipio de Rosario (Figura 4).

Figura 4: Plano de la ciudad de Rosario, presentado por el concejal Juan Coll. Fuente: Departamento de Documentos Escritos, Archivo General de la Nación.

Para los primeros años del siglo XX, la organización de la estructura territorial del área de estudio ya se encuentra concluida, dado que no se registran fundaciones de nuevos pueblos o colonias y ya se encuentra completado el tendido de vías férreas. La costa del área central de Rosario se configura como un límite productivo que genera una barrera entre la trama urbana y el río. Sin embargo, sí se presentan usos recreativos en el entonces Pueblo Alberdi –por ejemplo, en relación con la Isla de los bañistas–, y en el sur, especialmente en el barrio Saladillo. A través de la Sociedad Anónima El Saladillo, este último se promueve como el "más importante de los barrios periféricos que en aquel tiempo se perfilaban aislados sobre los bordes de la trama urbana de Rosario [...] las ventajas diferenciales del arroyo y de la barranca asignaban al solar una importante exclusividad y excepcionalidad" (Roldán, 2005, pp. 81 y 90). No obstante, a comienzos de la década de 1920 se visualiza otro destino para este sector, dada la inminente instalación del frigorífico Swift en la desembocadura del arroyo Saladillo. El Swift demarca rotundamente el desarrollo local y, por consiguiente, su configuración urbana. Esta industria genera una nueva urbanización, denominada "Pueblo Nuevo", que conglomera a sus trabajadores en los terrenos próximos al frigorífico y atrae, al mismo tiempo, inmigraciones de trabajadores extranjeros y de otras regiones. Esta urbanización, si bien surge como núcleo aislado, depende de la Comisión de Fomento de Villa Gobernador Gálvez (Figura 5).

Figura 5: Arriba izquierda: balneario ribereño recreativo del Pueblo Alberdi. Arriba derecha: balneario del Saladillo.

Abajo: la transformación que ocasiona la instalación del Swift y la creación de Pueblo Nuevo. Fuente: Archivo fotográfico Secretaría de Planeamiento MR, Museo de la ciudad de Rosario y Caballero, 1991.

LAS PRIMERAS MARCAS DEL PLANEAMIENTO METROPOLITANO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA EXTENSIÓN TERRITORIAL DE ROSARIO (PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX)

En las primeras décadas del siglo XX existen dos factores de singular importancia que introducen cambios en las estructuras económicas de la región: las industrias y el automóvil. El transporte cambia frente al novedoso mercado automotor. En la década de 1920, ya se habilitan los primeros caminos pavimentados y se inicia el transporte de cargas por automotor. Se desarrollan numerosas rutas y caminos viales convergentes a Rosario, principalmente con trazados paralelos al ferrocarril. Por ejemplo, la pavimentación de la ruta nacional N.°11 –que conecta Rosario con Santa Fe, proyectada en 1927 y concluida en 1942– posibilita un nuevo intercambio de flujos (tanto de personas como de mercancías) entre las localidades del corredor norte con Rosario. Los componentes viales en el territorio resultan cruciales en materia de comunicación y transporte regional. Son factores clave en la decadencia posterior del sistema ferroviario, como también en el incremento de nuevas urbanizaciones en torno a ellos.

A estos cambios se suman los siguientes factores: la falta de una planificación urbana, en especial en torno a las instalaciones ferroviarias y portuarias, cuya disposición responde a los intereses de las empresas concesionarias que ocasionan la desarticulación entre muchos barrios rosarinos y la desvinculación entre la ciudad y el río; la carencia de espacios públicos de relevancia (desde una perspectiva higienista); y la necesidad de dar respuesta a las demandas de vivienda obrera. Tal situación conduce a una serie de debates que finaliza con el encargo, en 1929, de la redacción de un Plan Regulador para la ciudad. Dicha tarea se encomienda a los profesionales Ángel Guido, Carlos María della Paolera y Antonio Farengo.

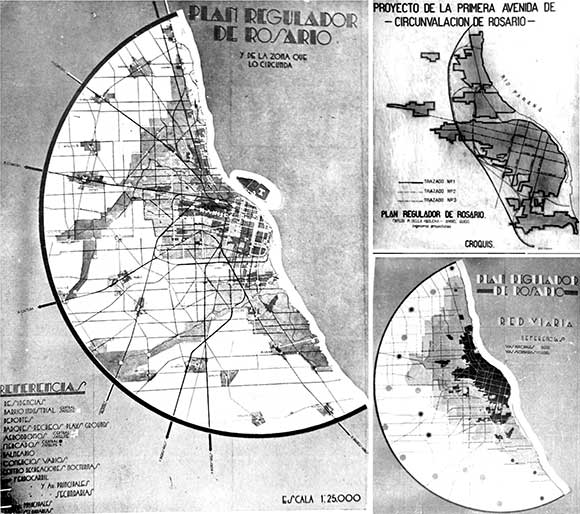

Es relevante la mirada de este plan sobre los "bordes" territoriales de Rosario. Parte del diagnóstico reconoce un dilatado hinterland que se extiende sobre esta importante y valiosa región agrícola, pero también identifica la existencia de una "hipertrofia de los núcleos urbanos a expensas de la población rural (…) El problema de la extensión urbana se cumplía y se cumple aún en la actualidad, multiplicando, sin soluciones de continuidad, nuestras manzanas en damero para satisfacer las exigencias de la población en aumento" (Della Paolera y otros, 1935, p. 9). Así, se advierte la acelerada transformación de extensas zonas rurales por la libre acción de los intereses privados, ante la ausencia de una planificación previa que prevea los cambios de usos de suelo. Ante esta situación, se propone un Plan de Extensión Regional que abarca un sector de 20 km (con centro en la plaza 25 de Mayo), a través del cual se proyecta la extensión racional de los núcleos urbanos existentes, por fuera de la jurisdicción municipal. También propone una avenida de circulación y sugiere la creación de nuevos centros poblados alrededor de los cruces de las arterias regionales más importantes, a fin de contener la expansión sin límites de Rosario (Figura 6).

Figura 6: Plan de Extensión Regional propuesto por el Plan Regulador y de Extensión de Rosario de 1935. Fuente: (Della Paolera y otros, 1935).

Es importante destacar que, frente a la tendencia acelerada de incremento poblacional que presenta Rosario desde la segunda mitad del siglo XIX, se prevé que continuará dicha tasa de crecimiento. Por tal motivo, el plan considera una población hipotética para el año 1960 (treinta años desde su elaboración) de 2.000.000 de habitantes y una densidad media de 120 habitantes por hectárea para la zona de extensión proyectada. No obstante, estas conjeturas no se cumplen, como tampoco puede llevarse a cabo la propuesta del plan de "frenar" la expansión residencial hacia el oeste, sector previsto para industrias y fábricas; del mismo modo, no es posible limitar el continuo urbano ribereño regional hacia el sur, por el monte de Alvear (a fin de que su costa sea una zona verde); ni hacia el norte, a través de reservas de zonas boscosas (correspondientes a las jurisdicciones de Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria).

Los cambios político-económicos producidos a comienzos de la década de 1930 desencadenan un proceso que se traduce en un crecimiento industrial nacional, que toma gran parte de la ciudad de Rosario y sus localidades aledañas. Se instalan, así, numerosas industrias (especialmente en el corredor norte, entre la ruta nacional N.°11 y el río Paraná), como la planta y destilería de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), en San Lorenzo, y Celulosa, en Capitán Bermúdez (entre otras). Todas ellas atraen trabajadores que conforman nuevos sectores urbanos en torno a las fábricas y generan una conurbación de los poblados al norte de Rosario sobre el Paraná. La pavimentación de numerosos caminos viales, especialmente de los accesos a la ciudad, facilita la mencionada expansión urbana. Esta tendencia continúa en las décadas siguientes. Es remarcable la afluencia de corrientes migratorias internas que suceden en este período, gracias a la apertura del proceso industrial. Dicha proliferación industrial trae consigo la expansión de las áreas urbanas. Así, se conforma el continuo urbano que abarca desde la localidad de Puerto General San Martín hasta Villa Gobernador Gálvez y que continúa de manera fragmentada hasta San Nicolás (provincia de Buenos Aires).

INCREMENTO DE LAS ÁREAS URBANAS EN LOS ÁMBITOS ENTRE-CIUDADES Y PRIMEROS DESARROLLOS DE COORDINACIÓN METROPOLITANA (ÚLTIMAS DÉCADAS DEL SIGLO XX)

Es notable, ante esta acelerada transformación del suelo intermedio entre distintas jurisdicciones, la carencia de una planificación integral del territorio regional. Finalmente, en el año 1969 se crea el Organismo de Prefectura del Gran Rosario, a fin de elaborar un Plan de Desarrollo coordinado de la estructura de toda el área metropolitana. Se crea bajo el postulado que considera que sin una coordinación entre las diversas escalas y actores, los lineamientos locales pueden resultar contradictorios a la estrategia general y, por lo tanto, muy difíciles de implementar. Las primeras tareas de este organismo consisten en el estudio detallado de la estructura y la organización de la región, sus lógicas de crecimiento poblacional, cambios en los usos del suelo y nuevos desafíos y dinámicas, a fin de establecer políticas de transformación del área en general y por corredor. Por ejemplo, establece la tendencia a la conurbación metropolitana de todo el frente ribereño, expandiendo las áreas urbanas de los poblados especialmente ubicados en el corredor sur para formar un solo continuo urbano, pero conteniendo los bordes de las localidades "mediterráneas", ubicadas en el cuadrante oeste de la región (Figura 7).

Figura 7: Tendencias de crecimiento del área, según el Organismo de Prefectura del Gran Rosario. Expansión en la ribera sur y norte y concentración en el sector oeste. Fuente: (Ansaldi y otros, 1972).

Sin embargo, simultáneamente al desarrollo de estos estudios y propuestas, los procesos que tienen lugar en el territorio, junto a la presión del mercado y los desarrolladores inmobiliarios, ocasionan que estas formulaciones queden obsoletas en muy poco tiempo. Por una parte, frente al notable incremento de la red caminera nacional, rutas y vías rápidas (autopistas) se tiende a incrementar la transformación de suelo rural a urbano en sus márgenes. Por ejemplo, el inicio de la construcción en 1972 del tramo Rosario-San Nicolás2, de la entonces futura autopista Rosario-Buenos Aires, resulta sin dudas un desencadenante por el cual se construyen nuevos loteos anexos a esta y distantes de las urbanizaciones originarias. En consecuencia, en el corredor sur, en lugar de crecer urbanizaciones entre los núcleos poblados como plantea prefectura, se expanden hacia la autopista o hacia el Paraná y dejan, muchas veces, amplios sectores rurales entre las áreas declaradas urbanas.

Por otra parte, desde fines de la década de 1960 y durante toda la década de 1970, bajo la presión del mercado y de la obtención de plusvalías, en gran cantidad de municipios y comunas se aprueban numerosos loteos. Estos, generalmente, no responden a las lógicas internas de cada poblado, dado que muchos están alejados del núcleo original. La aprobación de nuevas suburbanizaciones trae aparejada, desde este período, el desarrollo de diversos problemas vinculados, por ejemplo, a la provisión de servicios, infraestructuras y transporte, entre otros. Esta realidad se reitera en gran cantidad de localidades del área y promociona el desarrollo de nuevas urbanizaciones dedicadas a casas de veraneo o de fines de semana (Figura 8).

Figura 8: Transformación del territorio a través de nuevos loteos aprobados mayormente entre 1960-1970. Ejemplo: Municipio de Roldán. Fuente: (Caballero, 1991).

El corredor oeste, luego de la pavimentación de la ruta nacional N.°9, se sumerge profundamente en esta tendencia. Entre las décadas de 1950 y 1980, las ciudades de Funes y Roldán aumentan notablemente su planta urbana a través de la aprobación de gran cantidad de loteos destinados, mayoritariamente, a segundas residencias. Este corredor metropolitano se posiciona, así, desde la segunda mitad del siglo XX, como enclave residencial suburbano que posibilita un mayor contacto con la naturaleza, alejado del caos de la ciudad central, pero rápidamente conectado a esta a través de la ruta nacional N.°9 y, posteriormente, de la autopista Rosario-Córdoba.

Asimismo, en el frente territorial del municipio de Rosario, también se registran diversas transformaciones inconexas entre sí, dado que se yuxtaponen usos diversos, como industrias, quintas, viviendas precarias, asentamientos irregulares y, especialmente, desde la década de 1990 y 2000, el desarrollo de urbanizaciones privadas o nuevos barrios abiertos para clase media o media-alta. Frente a esta acelerada trasformación de los bordes territoriales de la ciudad, desde el Plan Director de 1991, al igual que con las actualizaciones posteriores en 1999 y en el 2007, el "frente territorial" se constituye como un proyecto estructural primordial para Rosario (Figura 9):

Figura 9: Proyectos del Frente Territorial de Rosario en los Planes Urbanos de Rosario (desde 1991 hasta 2017). Fuente: Plan Director 1991, Nuevo Plan Director 1999 y Plan Urbano 2007-2017.

El borde de la ciudad se caracteriza por ser un mosaico de situaciones heterogéneas; una superposición continua de usos e infraestructuras sobre el territorio en el cual aparecen vacíos intersticiales que se corresponden con las áreas rurales y los accidentes geográficos. En él, históricamente, actividades e instalaciones fueron encontrando su lugar alentadas por lógicas especulativas, mientras que una normativa urbanística basada en criterios funcionales ponía en evidencia la ausencia de una decisión estratégica tendiente a superar su condición de periferia, de área residual de la ciudad. Pero es en esta periferia donde hoy aparecen actividades, instalaciones y edificios propios de las nuevas demandas económicas y sociales. La periferia es, entonces, el lugar donde ya se está construyendo una nueva ciudad y, por lo tanto, una nueva imagen de la ciudad (Municipalidad de Rosario, 1999, p. 39).

Sin embargo, a pesar de las diversas propuestas, dinámicas, proyectos y complejidades presentes en estos espacios intermedios, áreas periféricas o nuevo frente territorial (términos diferentes utilizados para referirse a estos territorios), la presencia de estas áreas se profundiza en las últimas décadas y, más aún, si abordamos la totalidad del ámbito metropolitano.

EL ÉXODO DE LA CIUDAD CENTRAL A LOS SUBURBIOS DE LA PERIFERIA TERRITORIAL: CONSOLIDACIÓN DE LA DISPERSIÓN URBANA DE LA REGIÓN METROPOLITANA DEL GRAN ROSARIO

Especialmente en las últimas tres décadas, el territorio metropolitano del Gran Rosario atraviesa acelerados cambios en sus espacios entre-ciudades. Las nuevas presiones del mercado, las demandas económicas globales sobre los territorios locales, los nuevos desarrollos de urbanizaciones suburbanas junto a la facilidad de conexión que posibilitan las vías rápidas de comunicación, confluyen en la rápida modificación de dichos espacios. Se registra, en este período, una gran demanda de transformación de suelo rústico o rural para usos urbanos (ya sea industriales, del terciario o residenciales).

En consecuencia, tal como sostiene Roberto Camagni, la dispersión de las funciones urbanas sobre el territorio genera una segregación social vinculada a una disociación creciente entre el lugar de residencia y el lugar de trabajo (Precedo Ledo, 2004), que tiende a conformar un ámbito espacial sin límites definidos y con un tejido urbano discontinuo que se extiende hacia el infinito. Se suceden, sin un orden aparente, distintas infraestructuras y usos diversos. Asimismo, el proceso de suburbanización residencial, si bien ocurre en gran parte del mundo, en la Argentina, como en otros territorios latinoamericanos, se enmarca en un contexto neoliberal con fuertes políticas de privatización. Por consiguiente, estas nuevas modalidades de urbanización se vinculan directamente con el aumento de las desigualdades sociales. Las nuevas urbanizaciones (en muchos casos cerradas) se postulan como el espacio idílico elegido por la clase alta y media-alta, a fin de alejarse de los males presentes en la ciudad (asociados a altos índices de inseguridad, pobreza y marginalidad). En el marco de la globalización, se importa el imaginario de un modo de habitar asociado al "estilo de vida verde", principalmente inspirado en el suburbio norteamericano como el ámbito ideal para la familia (Galimberti, 2015). Por otra parte, simultáneamente se originan nuevos "barrios abiertos" en las localidades cercanas a Rosario, generalmente elegidos por familias jóvenes que quieren acceder a la construcción de su propia vivienda. Por sus características de localización y provisión de infraestructura y servicios, estas parcelas presentan un valor mucho menor por metro cuadrado que en las áreas urbanas de la ciudad central.

Este proceso se sucede en gran parte de las localidades de la RMR. Es representativo el crecimiento poblacional en los últimos períodos intercensales. Mientras que la ciudad de Rosario3 presenta una variación intercensal4 de 0,05%, entre 1991 y 2001, y de 4,30%, entre 2001 y 2010, las localidades del cuadrante oeste metropolitano poseen valores altamente mayores. Por ejemplo, la ciudad de Funes aumenta su población un 163% en menos de 20 años: según censos oficiales, en el año 1991 registra 8.952 habitantes y en el 2010 presenta 23.520. En dicho período, se realizan más de una veintena de nuevas urbanizaciones, entre cerradas y abiertas, que transforman más de mil hectáreas de suelo rural a urbano. Es importante destacar que más del 50% de esa superficie corresponde a más de una docena de barrios privados diseminados en la jurisdicción de Funes, hecho que contribuye a incrementar la fragmentación socio-espacial. Esta situación también se verifica en la localidad de Roldán, lindante a Funes, en la cual, en las últimas tres décadas, se transformaron más de mil hectáreas de superficie rural a urbana a través de la realización de una veintena de loteos residenciales (entre abiertos y cerrados). La planta urbana de esta ciudad crece así, aceleradamente, y conforma una conurbación con Funes y el sector oeste de Rosario (Figura 10).

Figura 10: Proceso de conurbación del corredor oeste de la RMR en torno a la ruta nacional N.° 9 y a la autopista Rosario-Córdoba. Fuente: (Galimberti, 2017).

Esta tendencia también se refleja en las localidades ribereñas del corredor sur, especialmente en las localidades de Pueblo Esther, General Lagos y Arroyo Seco, que, en las últimas décadas, transforman hectáreas destinadas a usos rurales para nuevas urbanizaciones cerradas, generalmente con caletas, muelles y amarras privadas. Estas, a su vez, modifican las dinámicas hídricas, y con ellas la topografía de las barrancas. Eliminan humedales y bajíos, y privatizan el acceso público al frente fluvial. Se ocasionan, así, fuertes conflictos tanto sociales como ambientales, que producen un desmedro de la sostenibilidad territorial y de la calidad de vida del conjunto de la población de la región.

APROXIMACIONES FINALES

El análisis histórico del proceso de transformación de los bordes metropolitanos del Gran Rosario nos posibilita comprender las lógicas subyacentes, las tendencias de transformación y las marcas y registros persistentes en ellos. Desde fines del siglo XIX y comienzos del XX, existe la mirada de la periferia como modo de habitar suburbano, con relaciones diferentes entre el parcelado y la edificación que se tienen en el centro urbano. Esto se verifica en la urbanización de Fisherton, de Alberdi y de Saladillo, estas dos últimas vinculadas a espacios bucólicos como el río Paraná y los baños del Saladillo, respectivamente. No obstante, la presión del mercado y otros intereses económicos (como la instalación del frigorífico Swift), sin una planificación previa, transforman aceleradamente estos "primeros bordes" urbanos.

Esta tendencia se consolida en las décadas siguientes (1930-1950), frente a la conformación del sistema de rutas y caminos pavimentados, y al conjunto de políticas económicas nacionales –por ejemplo, la industrialización sustitutiva de importaciones– que, además de promover la instalación de nuevas plantas industriales, ocasionan nuevas urbanizaciones de trabajadores en torno a ellas, que incorporan cambios a los bordes metropolitanos, a pesar de disposiciones diferentes propuestas, por ejemplo, en el Plan Regulador de 1935. Sin embargo, en las décadas siguientes, y a pesar de disposiciones propuestas por organismos supramunicipales (como el de prefectura del Gran Rosario), la presión de intereses diversos y la carencia –o no cumplimiento– de normativas o planes, continúan acentuando estos procesos, cada vez más complejos, en estos espacios intermedios.

Por consiguiente, si bien estos lugares han sido espacios de proyectos y propuestas de intervención heterogéneas a través del tiempo, diversos factores han condicionado la continuidad de políticas de planeamiento. Por un lado, se reconoce una mayor "ductilidad" de estos ámbitos con relación a la ciudad histórica tradicional, frente a las potencialidades de cambio y de admisión de nuevos usos, en comparación con otros sectores urbanos que poseen mayores permanencias y normas de regulación. Por otro lado, generalmente estos bordes carecen de infraestructuras y servicios, motivo por el cual el valor de la tierra es considerablemente menor respecto a lugares urbanos centrales. Por tal motivo, tienden a ser ámbito escogido para el desarrollo de nuevas transformaciones, ya sea para instalaciones productivas-industriales, logísticas, como también para residencia, entre otras.

Asimismo, como lo indica el propio término, el concepto de "borde" hace referencia a "estar en el límite", en la frontera entre distintos componentes. Generalmente, estos territorios forman parte de diversas jurisdicciones. Frente a la autonomía de cada jurisdicción local en torno a la definición de usos del suelo, muchas veces estos bordes son objeto de propuestas contradictorias entre sí y, además, tienden a ser marginados de las políticas urbanas locales por ser considerados problema del "otro", es decir, del municipio o comuna vecina.

En consecuencia, a pesar de diversas propuestas de coordinación metropolitana y de reconocer la problemática específica del "frente territorial" de Rosario en sus diversos planes desde hace más de tres décadas (con distintos proyectos y propuestas concretas a través de los años e identificado como "proyecto estructural"), estos bordes siguen siendo, aún en la actualidad, los espacios urbano-territoriales que presentan las mayores transformaciones, demandas y desafíos.

Consideramos fundamental remarcar que el estudio de los bordes metropolitanos nos indica las características y dinámicas propias, diferentes a las que atraviesa la ciudad compacta. Por ello, no se debe tratar de someter estos espacios a un esquema urbano, sino resulta necesario desarrollar otras herramientas e instrumentos de planeamiento que los utilizados en la ciudad tradicional. Sin dudas, se requiere que estén basados en la coordinación interjurisdiccional y en el consenso de los diversos intereses y usos presentes.

1. Es relevante destacar que el concepto de "frente territorial" comienza a utilizarse en Rosario desde mediados de la década de 1980 para referirse a los cambios presentes en su periferia urbana. Se acuña a fin de analizar y proyectar el borde territorial de la ciudad de Rosario, focalizando la atención en los acelerados cambios que este atraviesa desde las últimas décadas del siglo XX y para contraponer la mirada históricamente puesta en su "frente fluvial". La creación de la Dirección General del Plan Director actualiza el anterior Plan Regulador de Rosario de 1968 y considera lo siguiente: "La condición de borde alude al territorio ‘(…) donde la ciudad comienza, lo que hace a una vocación de frente’; un concepto que se opone al de ‘borde de la ciudad entendido como el territorio donde lo urbano finaliza y comienza lo rural (…)’. En el mismo sentido, se afirma: ‘(…) la ciudad está donde sea posible encontrar la calidad urbana, donde se dispone de la posibilidad de usar y disfrutar de la ciudad. Comprendido de esta forma el borde se convierte en un hecho estructural, no casual sino un hecho voluntario, controlado y producido por la misma comunidad’". Es en este preciso momento en que aparece la idea de "frente territorial", que asume desde entonces su condición de "proyecto estructural" (Bragos y otros, 2010, p. 4). Este término, a través de los años, se consolida en el ámbito del planeamiento de Rosario y su región, a fin de referirse a sus bordes urbano-territoriales, a excepción de la ribera del Paraná (denominada frente fluvial o ribereño).

2. Se inaugura en 1978. La autopista Rosario-Buenos Aires se termina en 1987, con la inauguración de su último tramo.

3. Rosario, cabecera de la región, es una ciudad prácticamente urbana que posee más de 950.000 habitantes y tiene una larga tradición de planificación urbano-territorial; mientras que el resto de los poblados pertenecientes a la RMR son predominantemente rurales y en la mayoría habitan menos de 50.000 personas. Gran parte de ellos aún no poseen Planes Urbanos, hecho que revela una carencia de políticas de planeamiento y control de usos del suelo.

4. Según datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).

1. Ansaldi, M. D., Corea, M. y Pla, L. (1972). Prefectura del Gran Rosario - Cuaderno N.°14 de Prefectura del Gran Rosario (mimeo). Rosario, Argentina: Sección de prensa y difusión Departamento de Promoción y Desarrollo. [ Links ]

2. Bragos, O., Gamba, F., Ochoa, A. y Vasallo, O. (2010). La construcción del frente territorial y la periferia en la ciudad de Rosario. En Actas del Octavo Coloquio Internacional sobre Transformaciones Territoriales. Buenos Aires, Argentina: Asociación de Universidades Grupo Montevideo. Recuperado de: CD VIII Coloquio Internacional sobre Transformaciones Territoriales AUGM. [ Links ]

3. Caballero, A. (Coord.) (1991). Proceso de Formación urbano-territorial y dinámica de transformación del Área Metropolitana de Rosario. Rosario, Argentina: CFI. [ Links ]

4. Della Paolera, C., Farengo, A. y Guido, A. (1935). Plan Regulador y de extensión. Rosario, Argentina: Municipalidad de Rosario. [ Links ]

5. Font, A. (2007). La explosión de la ciudad. Transformaciones territoriales en las regiones urbanas de la Europa Meridional. Barcelona, España: Ministerio de Vivienda. [ Links ]

6. Galimberti, C. (2015). La reinvención del río. Procesos de transformación en la ribera de la Región Metropolitana de Rosario. Rosario, Argentina: UNR Editora. [ Links ]

7. Galimberti, C. (2016). Paisaje entre-ciudades. Transformaciones contemporáneas de la interfase urbano-rural. A&P Continuidad, 5, pp. 149-160. [ Links ]

8. Galimberti, C. (2017). Contrastes e inequidades en los territorios intermedios de la Región Metropolitana de Rosario, Argentina. Anales de Geografía de la Universidad Complutense, 37, 1, pp. 135-159. [ Links ]

9. Indovina, F. (2007). La metropolización del territorio. Nuevas jerarquías territoriales. En Antonio Font(Ed.), La explosión de la ciudad. Transformaciones territoriales en las regiones urbanas de la Europa Meridional. (pp. 20-47). Barcelona, España: Ministerio de Vivienda. [ Links ]

10. Martínez de San Vicente, I. (1985). La interpretación arquitectónica de las ciudades de reciente formación. Cuadernos del CURDIUR, N°7,(mimeo). [ Links ]

11. Mongsfeld, O. (1983). El Área Metropolitana de Rosario y El Pago de los Arroyos. Rosario, Argentina: Centro de Estudios Urbanos del Rosario. [ Links ]

12. Municipalidad de Rosario (1991). Actualización del Plan Regulador y Bases Documentales para la revisión del Código Urbano. Tomos I y II. Rosario, Argentina: Secretaría de Planeamiento. [ Links ]

13. Municipalidad de Rosario (1999). Nuevo Plan Director. Bases para el Acuerdo. Rosario, Argentina: Secretaría de Planeamiento. [ Links ]

14. Municipalidad de Rosario (2008). Plan Urbano Rosario 2007-2017. Rosario, Argentina: Secretaría de Planeamiento. [ Links ]

15. Precedo Ledo, A. (2004). Nuevas realidades territoriales para el siglo XXI. Desarrollo local, identidad territorial y ciudad difusa. Madrid, España: Editorial Síntesis. [ Links ]

16. Roldán, D. (2005). Del Ocio a la Fábrica. Sociedad, Espacio y Cultura en Barrio Saladillo, Rosario 1870-1940. Rosario, Argentina: Prohistoria Ediciones. [ Links ]

17. Sieverts, T. ([1997] 2004). Cities without Cities. An interpretation of the Zwischenstadt. (Trad.) Daniel de Lough. Londres, Reino Unido: Spon Press, Taylor & Francis Group. [ Links ]