Introducción. Los nombres de la historia de la edición

El mundo del arte y la literatura suele aparecer como un espacio que escapa a las reglas y lógicas sociales. A modo de ejemplo, en 1984 la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires abre el debate para la reformulación de su plan de estudios. Una de las propuestas incluye incorporar la materia de Sociología de la literatura. Uno de los profesores de la carrera publica su opinión al respecto en el diario Clarín. El texto se titula “La cultura en peligro”. El profesor es Jorge Luis Borges y propone preguntarse “¿Qué será la sociología de la literatura? El hecho estético es un brusco milagro. No puede ser previsto” (Borges, 1984, p. 21).

El análisis sociológico nos permite analizar cómo las lógicas dominantes de lo social están presentes en la producción artística y literaria, en mundos como el editorial, cuáles son sus mediaciones y qué formas adoptan. Una de las variables por estudiar, los géneros. Sobre la industria editorial, estudiosas ponen el foco en que se trata de un espacio dominando por la lógica masculina (Howsam, 1998). El caso argentino no es una excepción.

Sobre la historia de las editoriales en Argentina1 el estudioso cuenta con numerosos trabajos. Eustasio Antonio García, en 1965, esboza una evolución histórica de la industria editorial prologada por Gonzalo Losada. En 1974 Domingo Buonocuore publica una historia de las librerías y editoriales que se remonta al siglo XIX y pasa por iniciativas privadas, editoriales popularísimas, editoriales de los años veinte y treinta, publicaciones de libreros y editoriales literarias. En 1995 Leandro de Sagastizábal confecciona una historia de la actividad de producir libros cuya profesionalidad se consolida en los años veinte del siglo XX. En estos libros es posible acceder a un mapa de editores y editoriales que forman parte de la tradición de producción de libros en Argentina: Roberto J. Payró en la Biblioteca del diario La Nación (1901), Pedro García en El Ateneo (1912), Manuel Gálvez en la Cooperativa editorial Buenos Aires (1917), Samuel y Leonardo Glusberg en Ediciones Selectas-América (1919), Antonio Zamora en Claridad (1922), Gonzalo Losada en Losada (1938), Francisco Porrúa en Minotauro (1954) y Boris Spivacow en Eudeba (1958).

De Sagastizábal advierte en la introducción sobre ciertas omisiones en su estudio. La exhaustividad, claro, es una pretensión de cualquier estudioso y las limitaciones del objeto de estudio son siempre necesarias para volverlo pasible de ser abordado. No obstante, hay una omisión que no sólo aparece en su estudio sino en todos los citados antes. Se trata de la participación de las mujeres en el mundo editorial. La única editora mencionada es Victoria Ocampo en la editorial Sur (1933) y su participación en la fundación de Sudamericana (1938). ¿Acaso se trata de un espacio donde las mujeres no participan? Claro que no escapa a la dominación prevaleciente donde la división de los géneros supone que hay jerarquías. Sin embargo, estudios recientes demuestran que las mujeres sí son parte de la producción editorial.

Hernán Vanoli en 2010 dedica su tesis de maestría a confeccionar cuatro modelos editoriales que corresponden a cuatro tradiciones diferentes dedicadas a la literatura nacional: las editoriales “pioneras”, las editoriales industriales, las editoriales universitarias y las editoriales de “tradición independiente”. En ese recorte la omisión marcada por el género sigue prevaleciendo. Pero también investiga sobre las así llamadas editoriales independientes que surgen desde los años noventa y principios del siglo XXI, como su propia editorial Tamarisco que funda junto con Sonia Budassi, Félix Bruzzone y Violeta Gorodischer (2006). Investigadores que comienzan a dedicarse al trabajo académico a comienzos del siglo XXI también estudian el mundo editorial: Malena Botto (y los investigadores que participan de los grupos coordinados por José Luis de Diego), Ezequiel Saferstein y Daniel Szpilbarg. En estos trabajos comienzan a emerger nombres de mujeres: Ana María Miller junto a Daniel Divinsky en Ediciones de la Flor (1966, cuando se cita esta editorial en otros estudios el nombre de Miler suele perderse), Ada Korn en Ada Korn editora (1984), Adriana Astutti, Sandra Contreras y Marcela Zanin en Beatriz Viterbo (1991), Marina Mariasch y Santiago Llach en Siesta (1997), Adriana Hidalgo Solá en Adriana Hidalgo (1999), Fernanda Laguna, Washington Cucurto y Javier Barilaro en Eloísa Cartonera (2003) y Lorena Iglesias, Iván Moiseeff y Estebán Castromán en Clase Turista (2005), entre otras.

Las mujeres son parte del sector editorial y este artículo propone ser un aporte a la visibilización de su trabajo y lugar en la producción editorial argentina. Me centro en el caso de Ada Korn que en 1984 funda Ada Korn editora. Un primer paso es hacer visible estos casos para, luego, problematizarlos (Panofsky, 2019). Ahora paso a reconstruir las condiciones de posibilidad de la fundación de Ada Korn a comienzos de los años ochenta. Luego identifico momentos clave de su trayectoria que enriquecen nuestro conocimiento sobre su labor editorial. Cierro el artículo con reflexiones finales y preguntas problematizadoras que buscan tomar este caso para formular un problema de investigación.

Teoría y metodología

En este apartado desarrollo nociones que funcionan como una “brújula conceptual” (Meccia, 2008, p. 24) en el artículo. Sigo a Ana Teresa Martínez (2007) quien, en su tesis doctoral, aprehende la sociología de Pierre Bourdieu en su proceso y en sus condiciones de producción. Recupero, en especial, su lectura acerca de que aplicar una teoría es reinventarla. Una particularidad de los hechos sociales reside en que se trata de objetos de conocimiento no solo para el analista sino también para los propios actores. Sigo a Bourdieu cuando conceptualiza las disposiciones de los sujetos como:

Sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el propósito consciente de ciertos fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente ‘reguladas’ y ‘regulares’ sin ser para nada el producto de la obediencia a determinadas reglas, y, por todo ello, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de un director de orquesta (Bourdieu, 2007, p. 86).

Si bien esta mirada sociológica es tildada de determinista, lejos de ese sesgo mecanicista propongo pensar en las disposiciones como modos de incorporar la estructura, se trata de un modo que:

Restituye a la gente un poder generador y unificador, elaborador y clasificador, y le recuerda al mismo tiempo que esa capacidad de elaborar la realidad social, a su vez socialmente elaborada, no es la de un sujeto trascendente, sino la de un cuerpo socializado, que invierte en la práctica de los principios organizadores socialmente elaborados y adquiridos en el decurso de una experiencia social situada y fechada (Bourdieu, 1999, p. 181).

Para reconstruir esta posición recurro al concepto de trayectoria. En este artículo reconstruyo dimensiones de una trayectoria, la de Ada Korn, relativas a su trabajo editorial y al momento de fundación de Ada Korn editora. Una trayectoria es “la serie de las posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente o un mismo grupo de agentes en espacios sucesivos (…) Toda trayectoria social debe ser comprendida como una manera singular de recorrer el espacio social” (Bourdieu, 1995, p. 384).

Las herramientas utilizadas son fuentes secundarias y entrevistas a actores clave. Como reflexión sobre los modos de vinculares con este tipo de datos, retomo un texto temprano de Bourdieu (2004 [1962]) porque allí elabora de un modo complejo y productivo el trabajo con material de entrevistas. En esa investigación Bourdieu encuentra una aparente contradicción entre los dichos de los sujetos que estudia y la información que halla en estadísticas. En vez de constatar estos contrastes y darle el peso de lo verídico a los datos estadísticos, Bourdieu (2004) plantea que “el sociólogo trata (…) de reaprehender y de comprender la conciencia espontánea del hecho social (…) ha de reconciliar la verdad del dato objetivo que su análisis le ha permitido descubrir y la certeza subjetiva de quienes lo viven” (p. 127).

La particularidad del objeto de este artículo precisa una reflexión sobre la cuestión del género. Esto resulta un desafío porque:

Al estar incluidos, hombres y mujeres, en el objeto que nos esforzamos en delimitar, hemos incorporado, como esquemas inconscientes de percepción y de apreciación, las estructuras históricas del orden masculino; corremos el peligro, por tanto, de recurrir, para concebir la dominación masculina, a unos modos de pensamiento que ya son el producto de la dominación (Bourdieu, 2000, p. 17).

Aceptado el desafío, el horizonte del análisis es aportar a la pregunta sobre “cuáles son los mecanismos históricos responsables de la deshistorización y de la eternización relativas de las estructuras de la división sexual y de los principios de división corrientes (Bourdieu, 2000, p. 8).

La variable del género no clausura ni vuelve unidimensional el análisis. El enfoque implementado es interseccional por lo que las variables tenidas en cuenta son numerosas y serán utilizadas de acuerdo con su carácter explicativo en cada caso concreto: clase, raza, edad, nivel educativo, estado civil, entre otros (Hooks, 2004; Panofsky, 2019). Adelanto, a modo de ilustración, que si bien el hecho de ser mujer la ubica en un lugar de dominación en el mundo editorial, Ada Korn cuenta con un alto nivel educativo y una procedencia social de un alto nivel económico que la posicionan de manera muy diferente a otras mujeres.

La primavera democrática y las condiciones para la creación de Ada Korn Editora

A comienzos de la década de los años ochenta, e incluso antes de la asunción del gobierno democrático (diciembre de 1983), es decir, cuando todavía gobernaba la dictadura cívico militar de 1976, se puede rastrear un clima de transición. Desde 1981, la inestabilidad de la cúpula militar (solo en 1981 la presidencia pasa de manos de Jorge Rafael Videla a las de Roberto Eduardo Viola y en diciembre asume Leopoldo Fortunato Galtieri), la agudización de la crisis económica, la creciente deslegitimación del gobierno dictatorial por unas cada vez más visibilizadas denuncias de organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos, y el rechazo de los partidos políticos a iniciar negociaciones con la Junta Militar, empiezan a crear las condiciones de posibilidad para la apertura política que también se traduce en el mundo cultural y artístico (Franco, 2018). Se dan las condiciones para los primeros cuestionamientos y reformulaciones de las ideas de cultura y de política (Patiño, 1997; de Diego, 2007).

Estas transformaciones históricas no suponen cambios rotundos y sin mediaciones en el campo literario y en el editorial. Se ha señalado que ni siquiera datos tan fuertes como la censura o el exilio, ni la llegada en 1983 de la Unión Cívica Radical al gobierno son causales de cambios de poéticas, ni en los sistemas literarios en su conjunto, ni en las “trayectorias de escritor” de cada autor en particular como se ve en los proyectos creadores de Puig, Saer y Piglia que portan un alto grado de autonomía (Sarlo [1987] 2007; Avellaneda, 1997; De Diego, 2007; Castro, 2015).

Entonces ¿cuáles son los rastros de esta creciente apertura en el campo literario y editorial2? Uno de ellos es la creación de nuevos catálogos y editoriales de capitales nacionales y la apertura de los catálogos existentes para incluir escritores argentinos cuyas obras sufren de la censura o se publican y circulan en el extranjero.

Hay una demanda de autores nacionales sobre todo de escritores prohibidos o exiliados (Saítta, 2004; De Diego, 2007). Estos últimos a su regreso traen libros publicados en el exterior, reanudan proyectos y reeditan aquellos títulos censurados. La publicación de autores argentinos crece hasta llegar a un pico entre 1983 y 1986. Hasta ese momento hay una patente “incomunicación y desconocimiento” de la producción de los exiliados en Argentina (Piña, 1993).

Las editoriales crean colecciones específicamente dedicadas a escritores argentinos. Legasa abre la Colección Narradores argentinos, la editorial de Belgrano crea la colección Narradores argentinos contemporáneos dirigida por Osvaldo Pellettieri, y el Centro Editor de América Latina presenta la colección Capítulo/Las nuevas propuestas dirigida por Susana Zanetti. En 1981 José Luis Mangieri funda Libros de Tierra Firme. En 1984 se crea Per Abbat dirigida por Oscar Luis Molina. Cuenta con un comité asesor integrado por Reina Roffé. Gabriel A Fontenla funda Puntosur editorial en 1986 y crea una colección de literatura dirigida por Jorge B Rivera. Estos catálogos, en sintonía con la reconstrucción de las universidades y la crítica literaria, se convierten en espacios donde se habilitan debates sobre los cánones de la literatura argentina en un movimiento de revisión y crítica (Saítta, 2004). Si bien la publicación de los libros censurados y de aquellos editados en el exilio copan los catálogos, sobre todo de las editoriales tradicionales como Emecé y Sudamericana, quedan intersticios para los inéditos, en estos nuevos catálogos. La producción literaria es copiosa y Ada Korn lo percibe. En lo que sigue me concentro en los textos de escritores argentinos que arman gran parte de su catálogo. Son estos títulos los que comparten una misma estética (tapas grises, título en negro con una ilustración también negra en la tapa, y la contratapa escrita y firmada por Ada Korn) y algunos de los cuales son parte, tal como lo explicita Korn, de la colección “grisazul” de editores argentinos (en algunos casos se especifica rioplatenses).

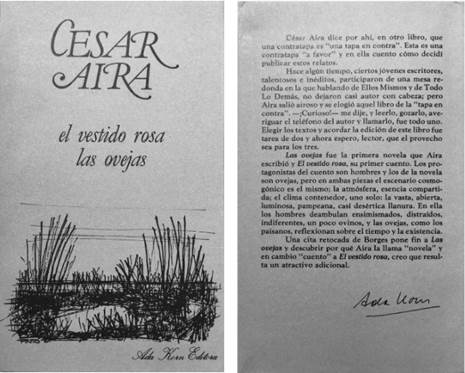

Imagen 1 Fuente: Tapa y contratapa del primer libro de Ada Korn editora (El vestido rosa. Las ovejas. César Aira. 1984).

La editorial se funda en 1984 con dos libros: El vestido rosa y Las ovejas de César Aira y Ansay o los infortunios de la gloria de Martín Caparrós. Se trata del quinto libro de Aira aunque solo transcurren tres años desde que comienza a publicar (el primer libro lo edita la editorial de la Universidad de Belgrano en 1981, Ema, la cautiva). De hecho, lo conoce cuando “ciertos jóvenes, talentosos e inéditos, participaron de una mesa redonda en la que hablando Ellos mismos y de Todo Lo Demás, no dejaron casi autor con cabeza; pero Aira salió airoso y se elogió aquel libro [Ema, la cautiva]” como explica Korn en la contratapa.

Ese primer contacto despierta su curiosidad por lo que sale en la búsqueda de los libros de Aira. Solo puede encontrar Ema, la cautiva (Moreira editada por Achával solo tiene una circulación restringida). En el caso de Caparrós se trata de su primer libro. No son excepciones. Ada Korn editora se caracteriza por publicar los primeros libros de escritores: en 1985 publica el primer libro de Mirta Botta (Aquí yace una dama), en 1985 el de Elena Marengo (Las puertas del este) y en 1992 el de Matilde Sánchez (La ingratitud3).

Los demás escritores argentinos que publica no son inéditos pero tampoco son consagrados. Por ejemplo, de Hugo Foguet edita Convergencias en 1986. Foguet publica sus primeros escritos en los años sesenta en Tucumán y en los ochenta Legasa publica Pretérito Perfecto. Korn edita en 1986 Situación de peligro de Guillermo Saccomanno luego de que escribiera guiones para historietas, poesía (Partida de caza, Editorial Rodolfo Alonso, 1979) y una novela (Prohibido escupir sangre, De la Flor, 1984) en cuya tapa indica haber escrito novelas policiales bajo seudónimos. De Marcelo Cohen publica la segunda novela que edita en Argentina tras regresar del exilio en España. Es allí donde aparecen sus numerosos libros que circularán tiempo después en Argentina4. La primera es El país de la dama eléctrica Argentina (1984, Bruguera). Y de hecho El sitio de Kelany también se publica en España en Muchnik editores el mismo año que en Ada Korn Editora (1987).

Linaje. La trayectoria personal

Ada Korn editora se funda con la herencia que recibe tras el fallecimiento de su padre en 1983. Se trata de Julio Korn quien, en una exitosa trayectoria de movilidad social ascendente, funda revistas populares como Radiolandia. Su editorial también edita la masiva revista destinada al público infantil Anteojito. Además participa en la producción de cine, en canales de televisión, en la producción de música, entre otras actividades económicas. A diferencia de él, pero como en otras trayectorias familiares de movilidad ascendente, sus tres hijos completan carreras universitarias: Ada, Matemática; Francis, Sociología; y Jorge, Arquitectura.

Ada se dedica a la docencia universitaria y trabaja en medios de comunicación, escribe artículos de periodismo científico para La Opinión, así como también realiza actividades en editoriales, traduce del inglés y el francés, prepara colecciones, trabaja en la sección de relaciones públicas, como correctora, en la selección de textos (Pazos, 1984; Gorodischer, 2009). Con el capital económico de su herencia planea fundar su propia editorial. El primer proyecto es crear una colección de divulgación científica. Pero fracasa en ello, el mundo científico se estaba reconstruyendo durante la transición democrática. En la universidad se vive una “normalización institucional” con la “reinserción de profesores cesanteados por la dictadura, la apertura de nuevas carreras y la masificación de la matrícula estudiantil (Buchbinder y Marquina, 2008). Ingresan desarrollos y saberes consolidados en la clandestinidad y en el exilio que se habían replegado en otros espacios como centros de estudios privados, cultura de catacumbas y bibliotecas subterráneas (Kovadloff, 1993) que “promueven prácticas altamente especializadas” (Gerbaudo, 2016, p. 71). En cuanto a la comunidad científica en general también se trata de un período de reconstrucción: las estructuras científicas están impregnadas de conductas, hábitos y valores que reproducen las dinámicas autoritarias. A esto se suma la creación de nuevas instituciones (como la Secretaría de Ciencia y Técnica del Ministerio de Educación y Justicia) (Hurtado, 2014). Y si bien existen instancias dedicadas a la divulgación científica (Cazaux, 2010), en un período de reconstrucción, Korn no tiene éxito en el armado de un catálogo editorial dedicado a ese tipo de publicaciones5.

Pero sí encuentra una copiosa producción literaria que excede la capacidad de las editoriales existentes. Propongo que, además del capital económico heredado, recibe un tipo de herencia, simbólica, en la forma de disposición, en este caso se podría traducir como olfato por captar espacios vacantes. Aquí se traduce en el espacio de lo editorial (Saferstein, 2017): “Llovían: desde novelas, hasta cuentos, poesías, obras de teatro. Yo creo que el que hizo correr la bola fue Caparrós” relata Korn (en Gorodischer, 2009). En este caso no se trata de productos de consumo masivo pero sí son exitosos en términos de prestigio. El catálogo creado por Ada Korn incluye autores valorados con los años y libros que, luego, son reeditados por otras casas editoriales.

El armado del catálogo de la editorial no se puede explicar de manera cabal por el capital económico. Es posible, también, debido a su capital social. Al momento de la fundación de Ada Korn editora está casada con Antonio Caparrós, figura activa en el mundo intelectual, en particular el vinculado con la psicología, y padre de Martín Caparrós. Su hermana, Francis Korn también es amiga de Silvina Ocampo y de Adolfo Bioy Casares.

De visibilizar a problematizar

Ahora bien, ¿cómo hacer de esta trayectoria editorial un problema sociológico? Delineadas las condiciones de posibilidad para su emergencia, ¿cómo pensar este caso desde la perspectiva de género?

Aproximadamente la mitad de los títulos del catálogo son de escritoras. Ada Korn edita a Mirta Botta, Bella Chagall, Elena Marengo, Natalia Ginzburg, Tununa Mercado, Silvina Ocampo, Mabel Pagano, Matilde Sánchez y Laura Fava. Además, los últimos libros de la editorial, publicados años después de que se anunciara el cierre del sello, son dos biografías escritas por la propia Ada Korn que surgen de una preocupación personal. Escribe las biografías de dos mujeres con aportes históricos para la ciencia y la matemática en particular, cuestión que resuena particularmente por su trayectoria personal (Sofía Kovalévskais 1850-1891 Símbolo y ejemplo, 2009; La otra Catalina. Presidenta de dos academias, 2015).

Además del contenido del catálogo y de las preocupaciones de la propia Korn, resulta productivo resaltar dos características adjudicadas a la editorial, lo artesanal y el cuidado, que se vuelven significativas para pensar la cuestión de género en tanto la dimensión simbólica es central para pensar esta problemática (Bourdieu, 2000).

En las propias palabras de Korn se puede rastrear la cuestión de lo artesanal. “Había decidido encarar el trabajo con una intención artesanal: participar en la diagramación, la elección de tipografías, colores e ilustraciones, controlar la corrección, el armado, la impresión, la encuadernación, etcétera” cuenta Korn (Pazos, 1984). Artículos escritos al momento de la fundación de la editorial resaltan esta misma característica: “El cuidado con que están hechos los libros de Ada Korn es desde luego otro motivo de interés: la recuperación del libro como objeto, y la belleza del objeto, es otra propuesta apreciable” (Martini, 1989, p. 78).

El cuidado también aparece en relación con el armado del catálogo. Se trata de escritores valorados por círculos restringidos pero que, hasta el momento, no circulan por espacios centrales. De hecho, Korn busca editar a un escritor cuyo prestigio está consolidándose pero se frustra ese intento6. Del mismo modo, se destaca la formalidad de los vínculos con los escritores en términos de contratos y de pago de derechos, cuestión que no está extendida en el mundo editorial. Resulta ilustrativo el caso del Diccionario de la Literatura Latinoamericana de César Aira. El proyecto se lo presenta Aira a Korn, que decide armar un contrato por un año para que el escritor pueda dedicarse a la preparación e investigación para el libro. El proyecto se termina en 1985 pero los lectores recién accedemos a él en 2001. Dada la peculiaridad del libro y su extensión Korn estima necesario trabajar con una editorial con una red de distribución consolidada para poder garantizar la circulación del diccionario. Así decide hacerlo con Emecé que años después formará parte del grupo transnacional Planeta. Durante esta transición el proyecto queda relegado por lo que recién aparece en 2001. Es este vínculo con una editorial más grande lo que explica el retraso en la publicación y la desestimación del rol de Ada Korn editora.

Llega el momento de pasar de esta reconstrucción hacia la formulación de preguntas. En casos como el presente, en que se trata de problemas por plantear, los puntos de llegada son, con frecuencia, puntos de partida.

¿Se puede trazar una analogía entre el espacio que se designa a las mujeres y la característica que se resalta de una empresa editorial dirigida por una mujer? Quizás sean esas mismas características, la de artesanal y la del cuidado, las que le permiten realizar un aporte rupturista a una lógica editorial que no resguarda los derechos de los escritores o hace prevalecer las reglas económicas y comerciales por sobre otras lógicas como las del prestigio y el valor literario.

¿Qué efectos tienen estas singularidades? ¿Qué potencial transformador supone el contenido y la gran cantidad de escritoras del catálogo? ¿Y los de los rasgos del cuidado y lo artesanal? ¿Cómo son recibidos los títulos de esta editorial? ¿Se percibe una marca del sello o prima la firma de los y las autoras? ¿Cuál es el aporte a la historia de las editoriales en Argentina?7 En la reconstrucción de su trayectoria Ada Korn menciona a diversas mujeres, Zanetti la contacta con Saer, Ocampo le entrega un inédito para que edite, Miriam Polak -colaboradora de Boris Spivacow en Eudeba- trabaja con Korn en la selección de textos en idioma extranjero para traducir (Gorodischer, 2009). ¿Existe un habitus compartido marcado por el género? ¿Se crean lazos entre mujeres en particular en el espacio editorial donde hacen circular sus saberes? ¿Estos conocimientos exceden lo editorial y suponen herramientas específicas sobre cómo sortear ciertos obstáculos vinculados con el género?

Reflexiones finales

En este artículo adopto la teoría de Pierre Bourdieu así como recurro a análisis que incorporan la dimensión de género en particular. En la actualidad, es posible contar con estudios sobre el mundo editorial enfocados en el rol de la mujer y con reflexiones críticas sobre la lógica masculina que domina estos espacios.

Revisadas las historias de la industria editorial en Argentina, encuentro una historia de grandes nombres. Y también hallo una omisión: el rol de las mujeres. Por ello, el objetivo del artículo es visibilizar la participación de las mujeres en el hecho social que supone la producción de un libro. En particular estudio el caso de la editorial Ada Korn fundada en 1984. Reconstruyo las condiciones de posibilidad de su emergencia en relación con el estado del campo editorial y literario. También resalto ciertas dimensiones de la trayectoria de Korn significativas para estudiar su catálogo y la emergencia de su sello.

Son dos características de su catálogo que se repiten las que destaco: el cuidado y lo artesanal. Se trata de dos rasgos históricamente vinculados con el rol de la mujer. De hecho uno de los artículos sobre la presentación en público de la editorial, realizados en la Fundación San Telmo junto con la presentación de los libros de Aira y Caparrós coordinada por Jorge Dorio, llega a correr el foco de su trayectoria o de la propuesta de la editorial para resaltar el carácter de “apacible” así como su vestimenta: “hasta ayer apacible docente de ciencias (…) la flamante editora -con un collar de piedras semipreciosas, muy lindo-” (Ada Korn, 1984). Con los aportes de Travis (2008), Panosfky hace una propuesta sugerente que inspira para futuros desarrollos del tema de este artículo: “Al ‘visibilizar’ los aportes de las mujeres en el mundo editorial -enfatizando su trabajo y estudiando su influencia como trabajadoras de la cultura-, busco reparar la notoria ausencia de las mujeres de nuestra comprensión desde la perspectiva de género de una cultura editorial cuya “característica estructural” es la “masculinidad” (2019, p. 29)8.