El dimorfismo sexual refiere a las diferencias de tamaño y forma de variables corporales entre individuos masculinos y femeninos. Éste presenta variaciones espacio-temporales de distinta magnitud entre las poblaciones humanas y depende principalmente de la composición genética y de diversos factores culturales y ambientales (Charisi, Laffranchi y Jiménez-Brobeil, 2016; Işcan y Kedici, 2003). Numerosos estudios han demostrado diferencias en las características sexuales odontométricas en la dentición decidua y permanente, indicando que el dimorfismo sexual se traduce en el mayor tamaño de algunos de los dientes en los hombres respecto de los de las mujeres (Acharya y Mainali, 2007; Aris, Nystrom y Craig-Atkins, 2018; Garn, Lewis y Kerewsky, 1964; Luna, 2019; Pettenati-Soubayroux, Signoli y Dutour, 2002; Viciano, D'Anastasio y Capasso, 2015; Zorba, Moraitis y Manolis, 2011). Varias investigaciones han verificado la confiabilidad de los métodos diseñados para diferentes poblaciones humanas (Acharya, Prabhu y Muddapur, 2011; Cardoso, 2008; Garn et al., 1964; Isçan y Kedici, 2003; Luna, 2008), por lo que constituye una alternativa para obtener información del sexo de los individuos, especialmente en contextos en los que se recuperan restos humanos incompletos, mezclados o mal preservados (Osterholtz, 2016; Saunders, Chan, Kahlon y Kluge, 2007).

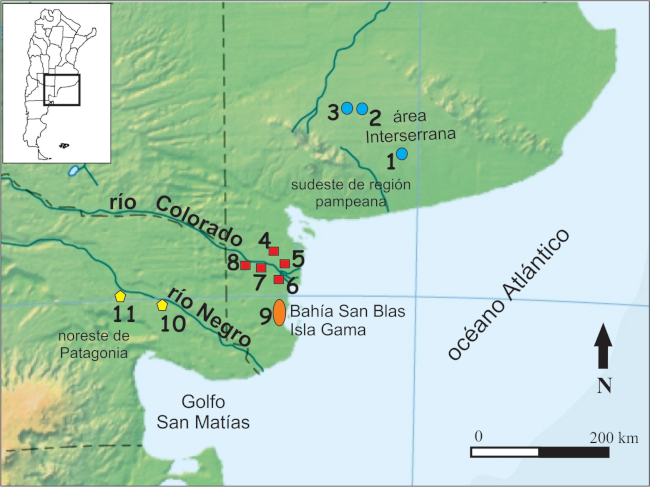

En el sudeste de la región pampeana, noreste de Patagonia y transición pampeano-patagónica oriental se identificaron numerosos sitios arqueológicos con entierros humanos correspondientes a grupos cazadores-recolectores. Dentro del conjunto de inhumaciones recuperadas se observaron diferencias en la cantidad, modalidad de entierro y tipo de depósito de los restos humanos, así como en el impacto de los agentes tafonómicos que perturbaron las inhumaciones y afectaron la preservación del tejido óseo y dental (Barrientos, Oliva y Del Papa, 2002; Flensborg, Bayala y Martínez, 2017; González, 2007, 2013; Kaufmann et al., 2019; Serna y Romano, 2018, entre otros). En algunos de estos casos se presentaron dificultades para estimar el sexo a través de la aplicación de métodos morfológicos y métricos en elementos óseos dimórficos como los coxales, el sacro, el cráneo y la mandíbula (Flensborg, Martínez y Bayala, 2015; Kaufmann et al., 2019). Por este motivo, y ante la escasez de antecedentes en Argentina (Luna, 2008), se desarrolló un método a partir del estudio de la métrica del cuello de los dientes permanentes de 21 individuos procedentes del curso inferior del río Colorado (provincia de Buenos Aires), correspondientes al Holoceno tardío (ca. 3000-250 años AP). Estos individuos contaban con información sexual estimada a partir de la aplicación de métodos bioarqueológicos convencionales (variables del coxal y del cráneo) (Luna y Flensborg, 2017). En ese trabajo no se analizaron las medidas de la corona debido al elevado grado de desgaste que presentaron las piezas dentales. En el método propuesto se estableció un punto de corte para discriminar entre sexos, a través del cálculo del promedio entre la medida más alta correspondiente a los individuos femeninos y la más baja de los masculinos, para cada variable. Los diámetros bucolinguales del cuello del canino superior y de ambos segundos molares permanentes, los dientes más dimórficos de la muestra, presentaron altas probabilidades de asignaciones correctas (mayores a 0,75). El dimorfismo sexual registrado fue elevado (9-15%) y se ubicó en el extremo superior de los valores correspondientes a diferentes poblaciones humanas (Acharya y Mainali, 2007; Garn, Lewis, Swindler y Kerewsky, 1967; Schwartz y Dean, 2005). No obstante, y de acuerdo con las variaciones mencionadas anteriormente respecto de la diversidad poblacional humana en el dimorfismo sexual, este método, creado para su aplicación en muestras dentales de un área específica, debe ser puesto a prueba cuando se incorporan al análisis restos bioarqueológicos procedentes de otras regiones (Fig. 1). En consecuencia, el objetivo de este trabajo es testear el método odontométrico propuesto por Luna y Flensborg (2017) y discutir su utilidad en contextos mortuorios de cazadores-recolectores del Holoceno tardío en una escala espacial mayor, que abarca el curso inferior del río Colorado, el curso medio del río Negro, San Blas-Isla Gama y el área Interserrana. Dado que las series esqueletales correspondientes a poblaciones prehispánicas que habitaron las regiones pampeana y patagónica generalmente presentan un marcado dimorfismo sexual, observado principalmente en variables discretas del coxal, se propone como hipótesis que dicho dimorfismo también debería reflejarse en la dentición, por lo que el método aquí aplicado permitiría estimar el sexo de los individuos en un elevado porcentaje.

Fig. 1 Localización geográfica de las muestras analizadas en este trabajo. 1- Tres Reyes 1; 2- Laguna Muscar 1; 3- Laguna Seca; 4- La Primavera; 5- El Remo; 6- La Petrona; 7- Paso Alsina 1; 8- Zoko Andi 1; 9- Colección bioantropológica de Bahía San Blas-Isla Gama; 10- Loma de los Muertos; 11- Chimpay.

MATERIALES Y MÉTODOS

La muestra está compuesta por 41 individuos (Tabla 1) que provienen de las microrregiones Interserrana (NMI=7), curso medio del río Negro (NMI=3), San Blas-Isla Gama (NMI=9) y curso inferior del río Colorado (NMI=22). En este último caso, la muestra está compuesta por individuos que fueron utilizados para el diseño del método (n=17) y otros nuevos que son incorporados en este trabajo (n=5). La serie esqueletal se encuentra alojada en el Instituto INCUAPA-CONICET, Facultad de Ciencias Sociales-UNICEN y en la División de Antropología del Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. La muestra procedente del área Interserrana es asignable al lapso ca. 2200-400 años AP (Kaufmann y González, 2013; Madrid y Barrientos, 2000; Wiggenhauser, 2014) y está compuesta por tres individuos masculinos y cuatro femeninos correspondientes a cinco adultos y a dos juveniles. En el caso del curso medio del río Negro, la muestra pertenece al lapso ca. 3000 años AP-hispano indígena (Prates, Flensborg y Bayala, 2010; Serna, Prates y Luna, 2017) y está conformada por individuos adultos, dos masculinos y un femenino. La muestra seleccionada correspondiente a la zona de San Blas-Isla Gama no cuenta con fechados radiocarbónicos directos, sin embargo, dataciones de la colección indican un marco cronológico de ca. 1500-600 años AP (Bernal, González, Perez y Pucciarelli, 2008). La misma está representada por nueve individuos masculinos adultos. Por último, la muestra del curso inferior del río Colorado comprende una cronología de entre ca. 2800-200 años AP (Martínez, 2017) y está constituida por 10 masculinos y 12 femeninos adultos.

Tabla 1 Individuos analizados por microrregión

| Microrregión | N° de referencia | Sitio | Individuo/ Entierro | Sexo | Edad (años) | C14 (años AP) | Referencia |

| Interserrana (N=7) | 1 | Tres Reyes 1 | Individuo 1 | M | 50-55 | 2245 ± 55 | Madrid y Barrientos (2000) |

| Individuo 6 | M | 30-34 | s/d | ||||

| Individuo 8 | F | 40-50 | s/d | ||||

| Individuo 9 | F | 16-17 | s/d | ||||

| 2 | Laguna Muscar 1 | Individuo 1 | M | 18-20 | 429 ± 42 | Wiggenhauser (2014) | |

| Individuo 2 | F | 40-50 | s/d | ||||

| 3 | Laguna Seca | Individuo 1 | F | AM | 579 ± 42 | Kaufmann y González (2013) | |

| CIRC (n=22) | 4 | La Primavera | Individuo 1 | F | 40-45 | 2728 ± 48 | Bayón et al. (2004) |

| Individuo 2 | M | 20-25 | 2839 ± 50 | ||||

| Individuo 3 | F | AM | 2805 ± 50 | ||||

| 5 | La Petrona | Individuo 1 | F | 35-45 | 314 ± 45 | Martínez (2004) | |

| Individuo 2 | F | 35-45 | 481 ± 37 | ||||

| Individuo 3 | F | 25-35 | 436 ± 39 | ||||

| 6 | El Remo | Individuo 1 | F | AJ | 230 ± 42 | Flensborg y Wagner (2015) | |

| 7 | Paso Alsina 1 | Entierro 1-C42 | F | 20-30 | ca. 500 | Flensborg et al. (2015) | |

| Entierro 2-C1 | F | 35-45 | |||||

| Entierro 2-C3 | M | 30-40 | |||||

| Entierro 3-C41 | F | 25-35 | |||||

| Entierro 4-C6 | M | 20-30 | |||||

| Entierro 4-C47 | M | 20-30 | |||||

| Entierro 5-C51 | M | 25-35 | |||||

| Entierro 6-C55 | F | 30-40 | |||||

| Entierro 10-C8 | M | 25-35 | |||||

| Entierro 10-C9 | M | 18-25 | |||||

| Entierro 10-C21 | F | 30-40 | |||||

| Entierro 10-C34 | F | 20-30 | |||||

| Entierro 10-C35 | M | 20-30 | |||||

| 8 | Zoko Andi 1 | Individuo 2 | M | AM | 1438 ± 50 | Martínez et al. (2014) | |

| Individuo 3 | M | AM | s/d | ||||

| SB-IG (N=9) | 9 | San Blas | N° cat. 6871 | M | AJ | s/d | Este trabajo |

| N° cat. 6668 | M | AJ | s/d | ||||

| N° cat. 6674 | M | AM | s/d | ||||

| N° cat. 6667 | M | AJ | s/d | ||||

| N° cat. 6661 | M | AM | s/d | ||||

| N° cat. 6672 | M | AJ | s/d | ||||

| Isla Gama | N° cat. 6742 | M | AJ | s/d | |||

| N° cat. 6746 | M | AJ | s/d | ||||

| N° cat. 6749 | M | AJ | s/d | ||||

| CMRN (N=3) | 10 | Loma de los Muertos | Individuo 1 | M | 35-45 | 2088 ± 46 | Prates et al. (2010) |

| Individuo 2 | F | 25-35 | 3027 ± 48 | ||||

| 11 | Chimpay | Individuo 1 | M | 25-35 | hispano indígena | Serna et al. (2017) |

CIRC: curso inferior del río Colorado; SB-IG: San Blas-Isla Gama; CMRN: curso medio del río Negro; M: masculino; F: femenino; AJ: adulto joven; AM: adulto medio; C: cráneo; N° Cat.: número de catálogo del Museo de La Plata, FCNyM, UNLP.

Cada uno de los individuos tiene información previa del sexo obtenida a partir del relevamiento macroscópico de los rasgos morfológicos del coxal y/o el cranium, usualmente utilizados en bioarqueología. En los coxales se consideraron la apertura de la escotadura ciática mayor, las variaciones en la concavidad subpúbica, el arco ventral, la rama isquiopúbica y el criterio del arco. Con respecto al cranium se evaluaron la morfología y la robusticidad de la cresta nucal, los procesos mastoideos, el margen supraorbital, la prominencia de la glabela y la eminencia mentoniana (Bass, 1995; Buikstra y Ubelaker, 1994; White y Folkens, 2000). Cabe destacar que solo dos individuos de la muestra corresponden a juveniles (Individuo 9: 16-17 años del sitio Tres Reyes 1; Individuo 1: 18-20 años del sitio Laguna Muscar) (Tabla 1), para los cuales es posible utilizar el mismo procedimiento que en el caso de los adultos ya que los patrones dimórficos suelen hacerse evidentes durante la pubertad (Alexander y Wilcox, 2012).

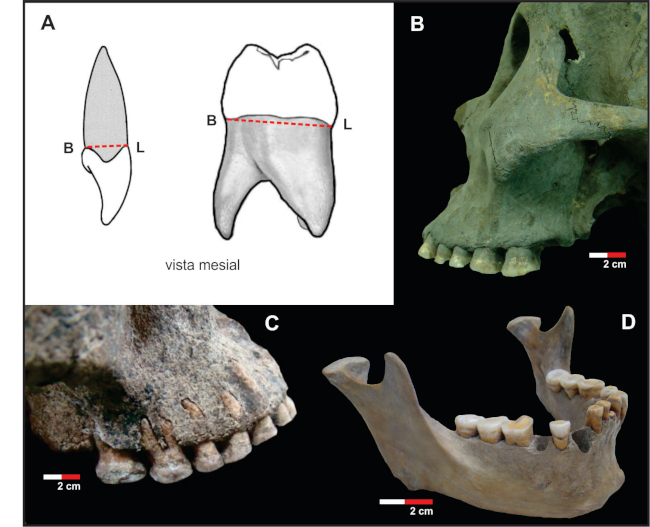

La metodología de análisis consistió en la medición del diámetro máximo bucolingual del cuello (unión cemento-esmalte; Kieser, 2008; Mayhall, 2000) de los caninos superiores y de ambos segundos molares (Fig. 2A) con un calibre odontométrico de puntas planas y elongadas marca Mitutoyo, Modelo 573-721. Se excluyeron los dientes con evidencias de caries, depósitos de cálculos dentales y defectos hipoplásicos a lo largo de la unión cemento-esmalte, que hubieran imposibilitado la toma adecuada de las medidas (Figs. 2B-2D). Además, la dentición de los individuos que pertenecen a grupos cazadores-recolectores suelen presentar un elevado desgaste dentario que alcanza la raíz, por lo tanto, la selección de la muestra para este trabajo estuvo condicionada por esta variable. De acuerdo a todo esto, la muestra analizada está compuesta por un total de 96 piezas dentales, representada en proporciones similares entre los tres tipos de dientes: 30 caninos superiores (CS), 35 segundos molares superiores (2MS) y 31 segundo molares inferiores (2MI).

Figs. 2 A) Medidas dentales en el cuello de caninos y molares relevadas. Estado de la dentición analizada en B) Individuo 2 del sitio Loma de los Muertos; C) Individuo 3 del sitio La Petrona; D) Individuo 6 del sitio Tres Reyes 1.

La asignación sexual se realizó comparando los valores obtenidos con los puntos de corte establecidos previamente por Luna y Flensborg (2017) para cada diente: CSBLcu=7,96; 2MSBLcu=11,02; 2MIBLcu:=9,531. A partir de este procedimiento se estimó el sexo del individuo considerando la mayor cantidad de medidas con resultados coincidentes. En aquellos individuos que sólo disponían de una única medida, la estimación se basó a partir de este único resultado.

También se consideraron las probabilidades de asignaciones correctas -P (B|A)- para cada una de las medidas. Se calcularon las frecuencias de casos femeninos con respecto al total de individuos que presentaron valores menores a los obtenidos para cada una de las medidas, y lo opuesto para el caso de los masculinos. Este procedimiento permitió establecer las chances de que un individuo adicional ingresado a la muestra pertenezca a uno u otro sexo. Las probabilidades de asignación correcta para los puntos de corte son las siguientes: CSBLcu: p(M)=0,80, p(F)=0,77; 2MSBLcu: p(M)=0,85; p(F)=0,77; 2MIBLcu: p(M)=1, p(F)=0,88. Previamente al análisis de los datos obtenidos, se evaluó el error intraobservador para descartar la influencia de factores externos de medición utilizando el Coeficiente de Correlación Intraclase con el programa R 1.9.1. La concordancia entre dos mediciones obtenidas para cada variable, tomadas en forma independiente, fue alta en todos los casos (Luna, 2008).

RESULTADOS

Mediante el análisis odontométrico fue posible estimar el sexo en 36 de los 41 individuos analizados (87,8%). En los cinco casos restantes (12,2%), las medidas arrojaron valores que no permitieron estimar esta variable y fueron clasificados como indeterminados (Tabla 2). El 83,3% de los resultados (30/36) coincide con el sexo estimado a través de los métodos tradicionales. Veinte de los esqueletos corresponden a individuos masculinos, de los cuales 17 (85%) coinciden con los datos reportados en trabajos previos. También se identificaron 16 individuos femeninos, de los cuales 13 (81,3%) coinciden con aquellos estimados a través de métodos tradicionales que tienen en cuenta rasgos morfológicos. De acuerdo con esto, solo en 6 individuos (16,7%) los resultados de la métrica dental fueron diferentes a los generados desde la inspección morfológica tradicional. Cabe mencionar una situación particular en el Individuo 9 del sitio Tres Reyes 1, ya que originalmente había sido asignado al sexo masculino (Madrid y Barrientos, 2000), pero una revisión de la muestra para este trabajo permitió observar rasgos morfológicos del coxal y del cráneo que se corresponden claramente con el sexo femenino, coincidiendo con los resultados de la métrica dental.

Tabla 2 Medidas (en mm) del cuello del canino superior y de los segundos molares superiores e inferiores

| Microrregión | Sitio | Individuo /Entierro | Sexo | CSBLcu | 2MSBLcu | 2MIBLcu | Sexo Metr. | p(F) | p(M) | Sexo p. |

| Morf. | (PC=7,96 mm) | (PC=11,02 mm) | (PC=9,53 mm) | |||||||

| Interserrana (N=7) | Tres Reyes 1 | Individuo 1 | M | 8,73 | 11,38 | 10,15 | M | 0,235 | 0,637 | M |

| Individuo 6 | M | 7,97 | 10,87 | 9,35 | F | 0,547 | 0,443 | prob. F | ||

| Individuo 8 | F | 7,87 | 10,69 | 9,32 | F | 0,511 | 0,199 | F | ||

| Individuo 9 | F | 7,37 | 10,68 | 10,31 | F | 0,597 | 0,421 | F | ||

| Laguna Muscar 1 | Individuo 1 | M | 7,83 | 10,81 | 9,7 | F | 0,592 | 0,411 | F | |

| Individuo 2 | F | 8 | 11,24 | - | M | 0,675 | 0,775 | prob. M | ||

| Laguna Seca | Individuo 1 | F | 7,71 | - | 9,98 | Indet. | 0,546 | 0,591 | Indet. | |

| CIRC (N=22) | Zoko Andi 1 | Individuo 2 | M | - | - | 10,66 | M | 0,66 | 1 | M |

| Individuo 3 | M | 8,79 | 10,68 | - | Indet. | 0,527 | 0,671 | prob. M | ||

| El Remo | Individuo 1 | F | 7,86 | 11,79 | 10,53 | M | 0,183 | 0,499 | M | |

| La Petrona | Individuo 1 | F | 7,72 | - | 7,39 | F | 0,681 | 0,212 | F | |

| Individuo 2 | F | 7,59 | 10,03 | 8,98 | F | 0,454 | 0,111 | F | ||

| Individuo 3 | F | 6,24 | 11,46 | 9,23 | F | 0,497 | 0,21 | F | ||

| Paso Alsina 1 | Entierro 1-C42 | F | - | 10,83 | - | F | 0,881 | 0,541 | F | |

| Entierro 2-C1 | F | 7,65 | - | - | F | 0,799 | 0,453 | F | ||

| Entierro 2-C3 | M | 8,12 | 12,8 | 10,56 | M | 0,221 | 0,622 | M | ||

| Entierro 3-C41 | F | - | 10,68 | - | F | 0,821 | 0,72 | prob. F | ||

| Entierro 4-C6 | M | 8,18 | 11,18 | - | M | 0,398 | 0,672 | M | ||

| Entierro 4-C47 | M | 7,98 | 11,52 | 8,83 | M | 0,41 | 0,55 | prob. M | ||

| Entierro 5-C51 | M | - | 10,59 | 9,6 | Indet. | 0,571 | 0,732 | M | ||

| Entierro 6-C55 | F | 7,51 | 10,3 | 9,26 | F | 0,501 | 0,101 | F | ||

| Entierro 10-C8 | M | - | 11,78 | 10,25 | M | 0,269 | 0,543 | M | ||

| Entierro 10-C9 | M | 8,03 | 11,98 | 10,5 | M | 0,479 | 0,568 | prob. M | ||

| Entierro 10-C21 | F | 9,04 | 10,01 | 10,13 | M | 0,437 | 0,741 | M | ||

| Entierro 10-C34 | F | 6,32 | 10,47 | 9,11 | F | 0,582 | 0,38 | F | ||

| Entierro 10-C35 | M | 8,67 | 11,95 | 10,25 | M | 0,289 | 0,659 | M | ||

| La Primavera | Individuo 1 | F | 6,99 | 10,72 | 9,2 | F | 0,399 | 0,201 | F | |

| Individuo 2 | M | 7,9 | 10,76 | 10,37 | Indet. | 0,91 | 0,69 | F | ||

| Individuo 3 | F | - | - | 9,1 | F | 0,571 | 0,476 | prob. F | ||

| SB-IG (N=9) | San Blas | N° cat. 6871 | M | 7,93 | 11,19 | - | M | 0,4 | 0,66 | M |

| N° cat. 6668 | M | 7,53 | 11,08 | 9,42 | F | 0,34 | 0,09 | F | ||

| N° cat. 6674 | M | - | 11,41 | 10,51 | M | 0,51 | 0,68 | M | ||

| N° cat. 6667 | M | - | 11,69 | 10,65 | M | 0,66 | 0,82 | M | ||

| N° cat. 6661 | M | - | 10,94 | 10,08 | Indet. | 0,48 | 0,62 | prob. M | ||

| N° cat. 6672 | M | - | 11,27 | 10,24 | M | 0,37 | 0,63 | M | ||

| Isla Gama | N° cat. 6742 | M | 8,82 | 12,14 | 10,88 | M | 0,32 | 0,48 | M | |

| N° cat. 6746 | M | - | 11,81 | 10,11 | M | 0,45 | 0,61 | M | ||

| N° cat. 6749 | M | 7,99 | 11,67 | - | M | 0,43 | 0,63 | M | ||

| CMRN (N=3) | Chimpay | Individuo 1 | M | 7,99 | 11,43 | 8,39 | M | 0,31 | 0,48 | M |

| Loma de los Muertos | Individuo 1 | M | 7,99 | - | - | M | 0,66 | 0,83 | M | |

| Individuo 2 | F | 7,64 | 10,58 | - | F | 0,67 | 0,33 | F |

CIRC: curso inferior del río Colorado; SB-IG: San Blas-Isla Gama; CMRN: curso medio del río Negro; CS: caninos superiores; 2MS: segundos molares superiores; 2MI: segundos molares inferiores; BLcu: diámetro bucolingual del cuello; Sexo Morf: estimado por variables morfológicas esqueletales; PC: punto de corte; Sexo Metr.: estimado por la evaluación métrica directa; M: masculino; F: femenino; Indet.: indeterminado; p: probabilidad; Sexo p: estimado a partir de la comparación de las probabilidades; prob.: probable; N° Cat.: número de catálogo del Museo de La Plata, FCNyM, UNLP; Nota: se consideró a un individuo como de sexo indeterminado cuando la diferencia de las probabilidades comparadas para cada caso fue menor a 0,05, y como sexo probable para diferencias entre 0,05 y 0,1.

A partir del análisis de las probabilidades simples (calculada para los individuos de los cuales solo se pudo tomar una única medida) y las densidades de probabilidad (cuando se alcanzaron dos o tres medidas para el mismo individuo), se obtuvieron datos sobre el sexo en 40 de los 41 individuos analizados (97,5%), de los cuales 33 muestran una asignación correcta (82,5%). El sexo masculino fue el que presentó el porcentaje más alto de coincidencias (83,3%; 20/24), en relación al sexo femenino (76,5%; 13/17) (Tabla 2).

Como se observa en la Tabla 3, considerando los resultados directos de las medidas aisladas, el diámetro bucolingual del canino fue el que ofreció porcentajes de asignación correcta más altos, seguido por la misma variable para el segundo molar superior. El segundo molar inferior fue el diente que brindó resultados más bajos. En el caso del canino se destaca que los porcentajes correspondientes a ambos sexos son mayores al 75%, lo cual indica que la propuesta del método ofrece resultados satisfactorios. Para el segundo molar superior, el porcentaje obtenido para los masculinos (72,7%) se ubica levemente por debajo del umbral mínimo aceptable. Además, los porcentajes de asignaciones correctas para el canino y para el segundo molar superior son más altos en los individuos femeninos, lo que indica en esos casos una mayor confiabilidad en la estimación del sexo en relación a los masculinos. En cambio, para el segundo molar inferior, el porcentaje de estimación correcta es más elevado para los masculinos que para los femeninos.

Tabla 3 Porcentajes de asignaciones correctas para la estimación del sexo en cada diente en forma aislada

| M | F | M+F | |

| CSBLcu | 75 | 85,7 | 80 |

| (12/16) | (12/14) | (24/30) | |

| 2MSBLcu | 72,7 | 84,6 | 77,2 |

| (16/22) | (11/13) | (27/35) | |

| 2MIBLcu | 78,9 | 66,6 | 74,2 |

| (15/19) | (8/12) | (23/31) |

CS: caninos superiores; 2MS: segundos molares superiores; 2MI: segundos molares inferiores; BLcu: diámetro bucolingual del cuello

Teniendo en cuenta como unidad de análisis a la microrregión de procedencia de cada individuo, se observa que para los correspondientes al área Interserrana se obtuvo información sexual para el 85,7% de la muestra (6/7), mientras que el 14,3% (1/7) restante fue asignado como indeterminado (Tabla 2). Tanto al evaluar las medidas directas como las probabilidades, el porcentaje de coincidencia con los resultados generados desde los métodos tradicionales fue bajo (50%; 3/6), principalmente para el sexo masculino (33,3%; Tabla 4). Para el curso inferior del río Colorado se obtuvo información del sexo en 19 casos (86,3%), mientras que los tres individuos restantes fueron clasificados como indeterminados (13,7%). En 2 casos (10,5%) los resultados arrojaron estimaciones opuestas a las reportadas (Tabla 2). Si se tienen en cuenta las probabilidades, fue posible realizar la estimación sexual en el total de los individuos (n=22), 19 de ellas coincidentes con la asignación original (86,4%) (Tabla 2). Las estimaciones sexuales obtenidas desde la métrica dental coinciden con aquellas reportadas a partir de los métodos tradicionales, en mayor frecuencia para los femeninos que para los masculinos (Tabla 4). En el área de San Blas e Isla Gama, el análisis de las medidas directas permitió generar información acerca del sexo en el 88,8% de los individuos (8/9), mientras que el 11,2% restante fue estimado como indeterminado (Tabla 2). Esta muestra está constituida solo por individuos masculinos y el porcentaje de coincidencia de los resultados entre la métrica dental y los métodos morfoscópicos es elevado (87,5; 7/8; Tabla 4). Solo en un individuo (11,2%) se obtuvo una estimación opuesta a la reportada. Respecto de las probabilidades, los resultados son levemente superiores ya que se obtuvo información sexual para el total de la muestra y las asignaciones correctas fueron del 88,8% (8/9). Por último, en el curso medio del río Negro se obtuvo información sexual en el 100% de los individuos analizados, coincidiendo todos los resultados con aquellos reportados a partir del uso de métodos tradicionales (Tabla 4).

Tabla 4 Porcentajes de coincidencia entre las estimaciones convencionales y las obtenidas a través de la métrica dental en forma directa, por microrregión

| Microrregión | M | F | M+F |

| Interserrana | 33,3 | 50 | 42,8 |

| (1/3) | (2/4) | (3/7) | |

| CIRC | 70 | 83,3 | 77,3 |

| (7/10) | (10/12) | (17/22) | |

| SB-IG | 77,7 | - | 77,7 |

| (7/9) | (7/9) | ||

| CMRN | 100 | 100 | 100 |

| (2/2) | (1/1) | (3/3) | |

| Todas las microrregiones | 70,8 | 76,5 | 73,2 |

| (17/24) | (13/17) | (30/41) |

CIRC: curso inferior del río Colorado; SB-IG: San Blas-Isla Gama; CMRN: curso medio del río Negro.

DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES

La evaluación del sexo es un paso importante en la construcción del perfil biológico de restos humanos recuperados en contextos tanto forenses como bioarqueológicos. Numerosas propuestas metodológicas de relevamiento morfológico y métrico para diferentes porciones anatómicas del coxal, del cráneo y de huesos largos, ofrecen un porcentaje elevado de certeza en las asignaciones (95-100%), especialmente cuando son utilizados en restos humanos que presentan un alto grado de completitud esqueletal (Bruzek, 2002; Bruzek et al., 2017; Das Gupta, Banerjee, Kumar, Rao y Jose, 2012; Gómez-Valdez et al., 2012; Kranioti y Tzanakis, 2015; Phenice, 1969; Walrath, Turner y Bruzek, 2004, entre muchos otros). Cuando estas condiciones no están garantizadas, generalmente debido a que los restos analizados se encuentran deteriorados y/o mezclados, los métodos odontométricos ofrecen una alternativa adecuada, previo testeo de su aplicabilidad en cada muestra. Sin embargo, estos procedimientos siguen siendo poco utilizados en los estudios bioarqueológicos, lo que produce que en muchas ocasiones la información sexual de las muestras analizadas sea parcial e incompleta.

En el noreste de Patagonia, transición pampeano-patagónica oriental y sudeste de región pampeana, se registraron numerosos entierros humanos correspondientes al Holoceno tardío, cuyo sexo fue estimado principalmente mediante la aplicación de métodos morfoscópicos tradicionales en elementos óseos de la pelvis y el cráneo. Sin embargo, para algunos individuos ese procedimiento no pudo realizarse debido a que presentan una mala preservación y una elevada fragmentación de las unidades anatómicas producto de la acción de diferentes procesos tafonómicos (p.ej., pisoteo, diagénesis, meteorización, etc.), así como desplazamiento, desarticulación y representación diferencial de partes esqueletarias (Barrientos et al., 2002; Flensborg, Bayala y Martínez, 2017; González, 2007; Madrid y Barrientos, 2000; Serna y Romano, 2018, entre muchos otros). Por lo tanto, la aplicación de métodos para estimar el sexo a través de la dentición puede mejorar la calidad de las inferencias realizadas, dado que los dientes suelen preservarse mejor que los elementos óseos debido a sus propiedades mineralógicas, altamente resistentes a los daños postmortem de origen mecánico, químico, físico y térmico, producidos por diversos agentes tafonómicos (Hutt, Ludes, Kaess, Tracqui y Mangin, 1995; Schmidt, 2008).

La propuesta de este método coincide con diversos estudios que han demostrado que los caninos y los segundos molares son los dientes más dimórficos, y por tanto, los más adecuados para realizar estimaciones sobre el sexo en series bioarqueológicas (p.ej., Acharya y Mainali, 2007; Aris et al., 2018; García-Campos et al., 2018; Isçan y Kedici, 2003; Schwartz y Dean, 2005; Viciano et al., 2015;). En este trabajo, el diámetro bucolingual del cuello de los caninos superiores y segundos molares permanentes permitió estimar el sexo de los individuos analizados con una alta confiabilidad (ca. 88%; Tabla 2). Los resultados coincidieron en un porcentaje alto con las estimaciones sexuales obtenidas a partir de las estimaciones esqueletales con métodos tradicionales (entre ca. 74-80%; Tablas 2 y 3). Por su parte, el análisis comparativo de las probabilidades de asignación sexual permitió obtener información en una mayor cantidad de individuos, en relación con el análisis directo. En este sentido, cabe destacar que este procedimiento puede mejorar la calidad de los resultados y potenciar las inferencias bioarqueológicas realizadas.

Respecto del análisis de las variables en cada pieza dental de manera independiente, los resultados obtenidos para el canino lo destacan como el más dimórfico para ambos sexos, lo que coincide con las principales tendencias observadas en otros estudios (Bajracharya, Omar y Maharjan, 2018; Bañuls, Catalá y Plasencia, 2014; Luna, 2019; Viciano et al., 2015; Vodanovic, Demo, Njemirovskij, Keros y Brkic, 2007). Asimismo, se identificó que las medidas obtenidas para el canino superior en primer lugar y para el segundo molar superior en segundo grado de importancia, ofrecen una alta confiabilidad para la estimación sexual, mientras que para el segundo molar inferior los porcentajes de casos correctamente estimados son relativamente menores. Por lo tanto, se recomienda priorizar la aplicación de las dos primeras medidas y utilizar la última solo de forma complementaria.

La comparación de los resultados entre microrregiones indica que en general las estimaciones a partir de la dentición fueron satisfactorias (ca. 86-100%; Tabla 2). Sin embargo, cuando se evalúan los resultados obtenidos mediante el método odontométrico respecto de los tradicionales, se observa para el área Interserrana bajos porcentajes de coincidencia sexual (50%), a diferencia de las restantes microrregiones (entre 87,5% y 100%). En estos casos en que los individuos arrojaron estimaciones diferentes respecto al sexo reportado a partir de la aplicación de los métodos tradicionales (Tabla 2), es posible que esta disparidad esté relacionada a un bajo dimorfismo sexual en la dentición, lo cual impidió identificar diferencias de tamaño. Sin embargo, tampoco puede descartarse que ocurrieran errores en la estimación morfológica esqueletal, tal como se observó en un individuo del sitio Tres Reyes 1, por lo que se sugiere en estos casos revisar nuevamente las muestras para re-evaluar el sexo. Sobre la base de los resultados obtenidos, se propone que el método es útil para ser aplicado en individuos prehispánicos que hayan sido recuperados de la transición pampeano-patagónica oriental y noreste de Patagonia, y en menor medida para el área Interserrana del sudeste de la región pampeana. No obstante, esta propuesta debe ser considerada con cautela debido a los bajos tamaños muestrales utilizados en este trabajo.

En suma, el método puesto a prueba aquí constituye una alternativa adecuada para estimar el sexo, especialmente en individuos que presentan dificultades para el relevamiento del coxal y el cráneo, mejorando la calidad de los datos obtenidos en muestras bioarqueológicas. La viabilidad de su uso en muestras de otras regiones y procedencias debe ser previamente puesta a prueba para garantizar la obtención de resultados satisfactorios. En estos casos se recomienda disponer de una muestra de individuos que cuenten con información confiable del sexo y medir el diámetro máximo buco-lingual de los tres dientes utilizados por el método aquí aplicado. La estimación sexual obtenida debe ser testada con la información previamente disponible a los efectos de evaluar la confiabilidad del procedimiento. Cuando se trate de una serie esqueletal correspondiente a otros contextos y modos de organización social (p.ej., productora de alimentos), se recomienda la reformulación y adecuación del método, siguiendo los procedimientos de Luna y Flensborg (2017), para generar valores que se ajusten a las características específicas de las poblaciones del área considerada, debido a las variaciones que pueden existir en la forma y el tamaño de los dientes como consecuencia de la influencia de factores externos (p.ej., dieta y variaciones epigenéticas).

Este trabajo constituye el primer estudio en proporcionar un método de estimación del sexo dental para las poblaciones de cazadores-recolectores de Pampa y Norpatagonia y ofrece una vía adicional para la obtención de datos en el marco de una perspectiva que evalúe múltiples variables para estimar el sexo en cada individuo. La aplicación de esta propuesta en el marco de una perspectiva multifactorial permitirá mejorar las inferencias bioarqueológicas referidas a diferentes tipos de abordajes y líneas de análisis (p.ej., paleodieta, paleodemografía, paleopatología, entre otros).

uBio

uBio