La presión arterial elevada (PAE) es el factor de riesgo más importante de muerte y enfermedad cardiovascular (Zhou, Xi, Zhao, Wang y Veeranki, 2018). Su prevalencia e impacto sobre la salud ha aumentado en las últimas décadas, debido al incremento de la esperanza de vida poblacional y a la exposición a factores socio-culturales y ambientales poco saludables (Olsen et al., 2016).

Las consecuencias de la PAE sobre la salud resultan más notorias a mediana y avanzada edad, aunque se ha observado también que inciden negativamente a edades tempranas (Sharma, Metzger y Rodd, 2018). En relación a ello, los niños con valores elevados de presión arterial tienen mayor riesgo de padecer hipertensión y desarrollar enfermedades coronarias durante la adultez (Flynn et al., 2017).

Existe abundante evidencia que asocia la presencia de PAE con el exceso ponderal (Dong et al., 2018; Ettehad et al., 2016). Sin embargo, las relaciones causales entre ambos indicadores no son del todo claras y en algunos casos los resultados son contradictorios (Lavie, Milani y Ventura, 2009). Esto se debe a que son múltiples los factores de riesgo que inciden en la ocurrencia de PAE, entre los que pueden mencionarse la alimentación poco saludable, el consumo excesivo de sal, el sedentarismo, el nivel socioeconómico familiar, la educación materna y el acceso a la vivienda, entre otros (Brummett et al., 2011; Dyson, Anthony, Fenton, Matthews y Stevens, 2014; Kaczmarek, Stawińska-Witoszyńska, Krzyżaniak, Krzywińska-Wiewiorowska y Siwińska, 2015; Organización Mundial de la Salud, 2013). Además, la evidencia apunta a considerar el estrés experimentado durante la vida temprana como posible factor de riesgo para el desarrollo de hipertensión y de enfermedades cardiovasculares en etapas posteriores (Alastalo et al., 2013; Obi, McPherson y Pollock, 2019).

A esta complejidad de factores, se suma la variación observada en las prevalencias de hipertensión arterial en diversos contextos ambientales i.e. geográficos y culturales. Así, un estudio realizado por Obisesan, Vargas y Gillum (2000) con datos de la Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) informó que la hipertensión variaba considerablemente según las áreas geográficas, hecho que reflejaba contextos históricos, culturales y demográficos particulares que podían afectar la salud. Coincidentemente, investigaciones más recientes reportaron la existencia de diferencias regionales y locales en las prevalencias de PAE (Daştan, Erem y Çetinkaya, 2017; Roulet et al., 2017). En relación a ello, cobran importancia los estudios realizados en el marco de la “geografía de la salud” que buscan comprender el contexto en el que ocurren los problemas sanitarios para poder actuar sobre los territorios (Barcellos, Buzai y Santana, 2018; Gurrutxaga, 2019; Molina Jaramillo, 2018).

Estudios previos realizados en distintas localidades urbanas y rurales de la provincia de Buenos Aires informaron que el estado nutricional de la población infanto-juvenil se vinculaba con las condiciones ambientales y socioeconómicas de residencia (Oyhenart et al., 2018; 2020). Sin embargo, es escaso el conocimiento que se tiene sobre las prevalencias de PAE y de EP de niños y niñas que residen en territorios transicionales como lo son los espacios periurbanos (Cesani et al., 2020).

Debido al gran dinamismo que presenta la periferia urbana, su conceptualización y delimitación resulta dificultosa, puesto que el territorio sobre el que se dispone presenta procesos continuos de reconfiguración. De acuerdo con Alegre (2016) su carácter de interfase entre el campo y la ciudad lo somete a la presión de la creciente urbanización, de modo que sus atributos van cambiando y algunas de sus funciones se trasladan a otros territorios, que pasan a constituir nuevos espacios periurbanos.

El área de estudio en el que se circunscribe el presente trabajo es el “periurbano productivo” del partido de La Plata (provincia de Buenos Aires, Argentina) un territorio donde coexisten dinámicas rurales y urbanas que, en algunos casos, se expresan de forma conflictiva por la demanda de suelo residencial sobre otros aptos para el cultivo y de tierras vacantes de baja aptitud con asentamientos informales de sectores poblacionales de bajos recursos (Barsky, 2010).

El presente trabajo tiene por objetivo analizar en escolares que viven en el cinturón productivo de La Plata: a) la relación entre presión arterial elevada y exceso ponderal y b) la distribución geográfica de dicha relación.

MATERIAL Y MÉTODOS

Área de estudio

El partido de La Plata se ubica en el NE de la provincia de Buenos Aires y cuenta con una población de 654.324 habitantes (Instituto Nacional de Encuestas y Censo, 2010). El área donde se realizó el estudio corresponde a zonas dedicadas a la producción agropecuaria del partido que forma parte del denominado “cinturón verde platense”. Es un espacio conformado por una trama de quintas y huertas donde se asientan, en su mayoría, familias dedicadas a producir y abastecer a la ciudad de verduras y frutas frescas. Comprende, además, zonas urbanizadas con usos residencial, industrial y de servicios (Barsky, 2013; Feito, 2018). Específicamente, se trabajó en 8 Centros Comunales (CC) dependientes de la administración municipal central de La Plata: Abasto, Ángel Etcheverry, City Bell, El Peligro, Lisandro Olmos, Los Hornos, Melchor Romero y San Carlos (Fig. 1). En su conjunto, estos CC integran la denominada zona La Plata Oeste.

Fig. 1 Ubicación de la zona de estudio. A) Argentina en América del Sur; B) Provincia de Buenos Aires; C) Partido de La Plata en el contexto del Área Metropolitana de Buenos Aires y D) Zonas de estudio dentro del partido de La Plata. La mancha verde es el periurbano frutihortícola; los puntos negros corresponden a las escuelas ubicadas en la denominada Región Norte; los puntos rojos corresponden a las escuelas ubicadas en la denominada Región Sur.

Las características estructurales de la región devienen de un proceso histórico particular, iniciado a fines del siglo XIX con la creación de una ciudad planificada, tanto en el casco urbano como en la periferia próxima, esta última con sectores concebidos para la producción hortícola en quintas y chacras (Vitalone y Zivano, 2018). Las transformaciones originales de la época fueron impulsadas por el crecimiento económico y la creación de nuevas actividades “asociadas con el desarrollo agro-exportador, el flujo inmigratorio europeo, el proceso de urbanización, la entrada temprana en la transición demográfica y la expansión de la educación pública” (Dalle, 2010, p. 60). Posteriormente y tal como ocurrió en otras ciudades ribereñas de Argentina, la periferia experimentó un crecimiento descontrolado, desarrollándose una densa estructura urbana, con altos niveles de vulnerabilidad social y ambiental (Lopardo, Bacchiega e Higa, 2015). Tanto así que, diversos autores dan cuenta que el desarrollo urbano periférico al casco original de la ciudad de La Plata, el cual incluye al cinturón productivo, muestra deficiencias estructurales y socio-ambientales a causa de su escasa planificación (Fucks, D'amico, Pisano y Nuccetelli, 2017; López y Ravella, 2019; Rodríguez Tarducci, 2018).

Descripción de la muestra y relevamiento de datos

El presente estudio, de tipo transversal, se llevó a cabo en establecimientos educativos públicos, durante los ciclos lectivos 2015-2017 e incluyó 2.268 niños (n=1.063; 46,9%) y niñas (n= 1.205; 53,1%), con edades comprendidas entre 6 y 12 años. Para facilitar la lectura del trabajo a partir de aquí se refiere a los niños y niñas colectivamente como “escolares”. Se excluyeron los escolares que tenían alguna enfermedad crónica o afecciones patológicas en el momento del estudio (según constancia en registro escolar), los que no contaban con el consentimiento escrito de sus padres/madres o tutores/as y aquellos que, aun teniéndolo, se negaron a participar.

Siguiendo protocolos estandarizados (Lohman, Roche y Martorell, 1988) se relevaron el peso corporal (P) y la talla (T) de los escolares. El peso se midió en kilogramos empleando una balanza digital portátil TANITA (100g de precisión) que se calibró al inicio de cada sesión. En todos los casos los escolares vistieron ropa liviana cuyo peso se descontó del peso total. La talla se midió en centímetros, utilizando un antropómetro vertical SECA (1mm de precisión) con el niño descalzo y la cabeza orientada en el plano de Frankfort.

En función de la fecha de nacimiento de cada niño -obtenida del documento nacional de identidad- se determinó la edad exacta (decimal) y con los datos de P y T se calculó el índice de masa corporal (IMC= P (kg)/T (m)2). Se tomaron como referencia los datos y puntos de corte propuestos por la Organización Mundial de la Salud (de Onis et al., 2007) y se empleó el programa informático WHO Anthroplus versión 1.0.3 para determinar los casos de exceso ponderal (EP) valores de puntaje Z de IMC/edad >1 (Sobrepeso entre Z>1 y Z<2; Obesidad IMC/edad >2).

El registro de la presión arterial se realizó luego de que los escolares efectuaran 10 minutos de reposo. Las presiones arteriales sistólica (PAS) y diastólica (PAD) se midieron empleando un tensiómetro digital OMRON (HEM 7200) y brazaletes apropiados al perímetro del brazo de cada escolar, tomando en consideración las recomendaciones del National High Blood Pressure Education Program Working Group (American Academy of Pediatric, 2004). Se efectuaron dos registros consecutivos, con un intervalo de 5 minutos entre cada una de ellos, que fueron posteriormente promediados. Para determinar los casos de PAE se utilizaron como referencia los datos de The Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure in Children and Adolescents (American Academy of Pediatrics, 2004). Se consideró presencia de PAE cuando la PAS, la PAD o ambas fueron mayores al percentilo 95 de acuerdo al sexo, la edad y la talla de cada escolar.

Asimismo, a fin de obtener información acerca de las condiciones del entorno socio-ambiental de residencia de los escolares, se realizó una encuesta estructurada y autoadministrada al padre, madre, tutor/a. Se incluyeron variables que comprendieron los siguientes aspectos: régimen de tenencia y características constructivas de la vivienda, hacinamiento crítico (más de tres habitantes por cuarto), red de distribución de energía eléctrica, pavimento, servicio de recolección de residuos, servicio de colección de líquidos cloacales, forma de acceso al agua de consumo y empleo y nivel educativo de padre, madre o tutor/a.

Análisis estadístico

Para el análisis de los datos se empleó el programa SPSS versión 20.0 y Epiinfo versión 7.0. Se calcularon frecuencias para las variables del entorno de residencia y prevalencias de EP y PAE que fueron comparadas mediante pruebas de Chi cuadrado (X 2). La incidencia del EP sobre la PAE se evaluó mediante regresión logística. En todos los casos se consideró el nivel de significación p<0,05.

Consideraciones éticas

El estudio se desarrolló conforme a las recomendaciones nacionales e internacionales sobre investigación humana. El protocolo fue aprobado por el Comité de Bioética de la Escuela Latinoamericana de Bioética CE.LA.BE. La investigación se realizó conforme a las normas éticas instituidas por el Código de Nüremberg en 1947; los principios proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; la Declaración de Helsinski de 1964 y sus sucesivas enmiendas y clarificaciones y la Ley Nacional 25326, modificada por Ley 26343 de protección de datos personales.

RESULTADOS

La representatividad de cada CC en la muestra total y las prevalencias de PAE y EP se muestran en la Tabla 1. Aproximadamente la mitad de los escolares analizados (44,9%) presentó EP (24.3% Sobrepeso y 20.6% Obesidad), en tanto que, 19,4% PAE.

TABLA 1 Composición de la muestra y Comparaciones múltiples para Presión Arterial Elevada (PAE) entre Centros Comunales (CC)

| Características de la muestra por CC | Comparaciones múltiples entre CC | |||||||||||

| n | Población % del total | EP% | PAE% | City Bell | El Peligro | Melchor Romero | San Carlos | Abasto | Angel Etcheverry | Lisandro Olmos | Los Hornos | |

| City Bell | 109 | 4,8 | 38,5 | 11,0 | nc | |||||||

| El Peligro | 216 | 9,5 | 41,7 | 11,1 | n/s | nc | ||||||

| Melchor Romero | 448 | 19,8 | 44,6 | 17,0 | n/s | <0,05 | nc | |||||

| San Carlos | 111 | 4,9 | 38,7 | 10,8 | n/s | n/s | n/s | nc | ||||

| Abasto | 124 | 5,5 | 49,2 | 24,2 | <0,05 | <0,05 | n/s | <0,05 | nc | |||

| Angel Etcheverry | 314 | 13,8 | 48,1 | 19,7 | <0,05 | <0,05 | n/s | <0,05 | n/s | nc | ||

| Lisandro Olmos | 261 | 11,5 | 42,1 | 24,9 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | n/s | n/s | nc | |

| Los Hornos | 685 | 30,2 | 46,9 | 23,1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | n/s | n/s | n/s | nc |

| Total | 2268 | 100,0 | 44,9 | 19,4 | ||||||||

nc: no corresponde; ns: diferencias no significativas; p<0,05

Las pruebas de X 2 de Pearson para las comparaciones entre CC indicaron diferencias significativas para la prevalencia de PAE (X 2 = 34,18; p= 0,001) y no significativas para EP (X 2 = 8,49; p = 0,291).

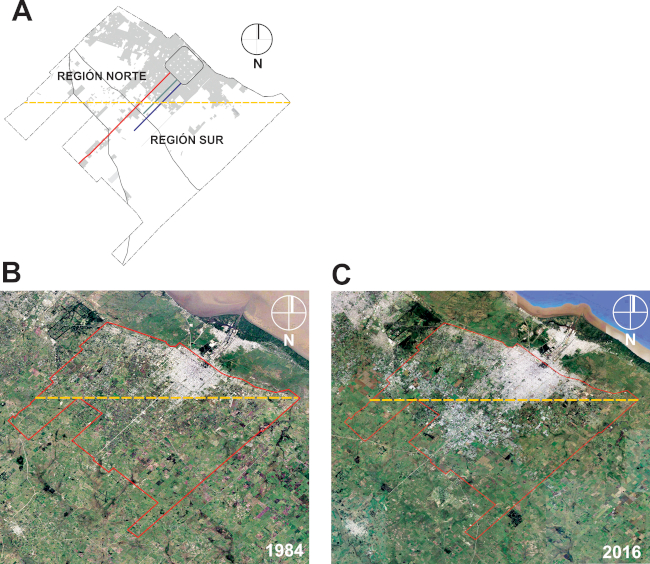

Por otra parte, las comparaciones múltiples para PAE permitieron diferenciar espacialmente, dentro de la zona oeste del partido de La Plata, dos regiones: la región norte (RN) con menores prevalencias de PAE y EP, conformada por los CC City Bell (PAE: 11,0%; EP: 38,5%); El Peligro (PAE: 11,1%; EP: 41,7%); Melchor Romero (PAE: 17,0%; EP: 44,6%) y San Carlos (PAE: 10,8%; EP: 38,7%) y la región sur (RS) con mayores prevalencias de ambos indicadores, conformada por los CC Abasto (PAE: 24,2%; EP: 49,2%); Ángel Etcheverry (PAE: 19,7%; EP: 48,1%); Lisandro Olmos (PAE: 24,9%; EP: 42,1%) y Los Hornos (PAE: 23,1%; EP: 46,9%) (Tabla 1, Fig. 1).

Respecto a la comparación de la caracterización del entorno socio-ambiental de residencia entre ambas regiones, se registraron diferencias significativas en todas las variables referidas al acceso a servicios públicos, material constructivo de la vivienda y hacinamiento crítico. De este modo, la RS mostró mayor frecuencia de familias con vivienda propia y de mejor calidad constructiva, mayor cobertura de servicios de agua por red, de colección de líquidos cloacales y de recolección de residuos, como así también de calles pavimentadas. El hacinamiento crítico fue significativamente mayor (Tabla 2).

TABLA 2 Caracterización del entorno de residencia para las regiones norte (RN) y sur (RS)

| Variable | Frecuencia (%) | X2 | p | odd ratio | Limite inferior | Limite superior | |

| RN | RS | ||||||

| Casa propia | 30,80 | 47,57 | 59,94 | 0,001 | 0,491 | 0,409 | 0,980 |

| Casa de ladrillo | 44,99 | 49,71 | 4,83 | 0,028 | 0,825 | 0,695 | 0,980 |

| Casa chapa/madera | 62,34 | 56,77 | 6,71 | 0,010 | 1,260 | 1,058 | 1,501 |

| Piso de tierra | 6,36 | 3,80 | 7,45 | 0,006 | 1,718 | 1,160 | 2,545 |

| Hacinamiento | 17,81 | 24,92 | 13,18 | 0,001 | 0,653 | 0,518 | 0,823 |

| Pavimento | 18,04 | 23,53 | 9,35 | 0,002 | 0,715 | 0,577 | 0,887 |

| Cloaca | 8,02 | 15,44 | 26,08 | 0,001 | 0,477 | 0,358 | 0,637 |

| Gas natural | 9,08 | 10,76 | 1,62 | 0,202 | 1,207 | 0,903 | 1,615 |

| Residuos | 34,79 | 42,39 | 12,59 | 0,001 | 0,725 | 0,607 | 0,866 |

| Agua corriente | 38,80 | 52,71 | 40,40 | 0,001 | 0,569 | 0,478 | 0,677 |

| Nivel educativo Materno | |||||||

| Primario Incompleto | 41,15 | 33,76 | 10,54 | 0,001 | 1,379 | 1,133 | 1,660 |

| Primario completo | 36,07 | 37,54 | 0,41 | 0,520 | 0,938 | 0,774 | 1,137 |

| Secundario | 19,06 | 25,85 | 1,16 | 0,000 | 0,675 | 0,538 | 0,847 |

| Terciario | 3,70 | 2,70 | 1,35 | 0,244 | 1,360 | 0,808 | 2,290 |

| Nivel educativo Paterno | |||||||

| Primario Incompleto | 43,56 | 39,29 | 4,06 | 0,043 | 1,230 | 1,005 | 1,506 |

| Primario completo | 36,89 | 39,70 | 1,29 | 0,256 | 0,887 | 0,722 | 1,090 |

| Secundario | 18,13 | 19,02 | 0,20 | 0,655 | 0,943 | 0,729 | 1,219 |

| Terciario | 1,39 | 1,97 | 0,76 | 0,383 | 0,702 | 0,315 | 1,562 |

| Trabajo Materno | |||||||

| Empleada | 15,20 | 14,7 | 0,11 | 0,739 | 1,046 | 0,801 | 1,365 |

| Autónoma | 10,10 | 9,50 | 0,16 | 0,685 | 1,068 | 0,776 | 1,469 |

| Desocupada | 8,50 | 7,00 | 1,31 | 0,252 | 1,228 | 0,863 | 1,749 |

| Trabajo Temporario | 17,10 | 14,10 | 2,95 | 0,085 | 1,255 | 0,968 | 1,629 |

| Jubilada | 5,40 | 7,40 | 2,64 | 0,104 | 0,719 | 0,482 | 1,072 |

| Trabajo Paterno | |||||||

| Empleado | 25,65 | 28,66 | 1,68 | 0,195 | 0,858 | 0,681 | 1,081 |

| Autónomo | 23,52 | 25,40 | 0,72 | 0,396 | 0,902 | 0,711 | 1,144 |

| Desocupado | 10,78 | 7,54 | 4,81 | 0,028 | 1,481 | 1,041 | 2,108 |

| Trabajo Temporario | 46,24 | 41,98 | 2,72 | 0,098 | 1,188 | 0,968 | 1,460 |

| Jubilado | 1,50 | 2,30 | 1,22 | 0,269 | 0,643 | 0,292 | 1,455 |

p<0,05

En cuanto al nivel educativo materno hubo diferencias significativas en los niveles primario incompleto (> en RN) y secundario (> en RS) y en los padres en el nivel educativo primario incompleto (> en RN). El nivel laboral materno presentó diferencias no significativas entre regiones, en tanto que el desempleo paterno fue menor en la RS.

Por último, los resultados de la regresión logística aplicada para analizar la incidencia del EP sobre la PAE en las regiones mostraron que, en la RS, respecto de la RN, el EP aumentó significativamente la probabilidad de ocurrencia de PAE (Tabla 3).

TABLA 3 Análisis de Regresión Logistica para incidencia del Exceso de Peso (EP) sobre la Presión Arterial Elevada (PAE) en las regiones Norte (RN) y Sur (RS)

| Estima | ES | valor z | p | odd ratio | |

| Intercepción | -2,308 | 0,118 | -19,492 | < 0,001 | 0,099 |

| PAE | 0,971 | 0,111 | 8,745 | < 0,001 | 2,639 |

| Región S-N | 0,572 | 0,118 | 4,843 | < 0,001 | 1,771 |

ES: error estándar; p<0,05

DISCUSIÓN

La PAE es considerada, al mismo tiempo, una enfermedad y un factor de riesgo. Su intervención temprana resulta una estrategia preventiva de gran valor para la salud individual y colectiva (Chen y Wang, 2008). Por este motivo la Organización Mundial de la Salud (2013) ha buscado intensificar y desarrollar estrategias de detección precoz y control permanente. En este sentido, el presente estudio aporta información novedosa y de valor para la salud pública respecto a la distribución espacial de la relación entre la PAE y el EP de la población escolar residente en el periurbano productivo de La Plata. Da cuenta, además, de una realidad sanitaria preocupante, ya que uno de cada cinco escolares presentó PAE y aproximadamente cinco de cada diez EP.

La prevalencia de PAE registrada en el área de estudio (19,4%) fue superior a la informada para otras poblaciones infantiles de Argentina. Por ejemplo, Szer, Kovalskys y De Gregorio (2010) registraron 9,4% en Buenos Aires; Poletti y Barrios (2007) 13,8% en Corrientes y Gotthelf y Mendes da Fonseca (2012) 11,5% en Salta. Por su parte, el EP reflejó la tendencia observada en la última década, tanto en el contexto nacional como global (de Onis, Blössner y Borghi, 2010; Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 2018, 2019; United Nations Children's Fund, World Health Organization, World Bank Group, 2020). Específicamente y tomando en consideración los antecedentes disponibles para el área estudiada, cabe mencionar que, en los últimos años, las prevalencias de sobrepeso y obesidad infanto-juvenil registraron un aumento considerable (Oyhenart et al., 2013, 2018) al punto que los datos más recientes, referidos a escolares que residen en la periferia de la ciudad de La Plata, dieron cuenta de prevalencias de EP superiores al 40% (Oyhenart et al., 2020; Torres et al., 2019).

Estudios realizados, hace ya más de tres décadas, informaron variaciones regionales de la PAE en adultos y advirtieron que también podrían manifestarse a edades muy tempranas (Bruce, Cook, Shaper y Thomson, 1990; Whincup, Shaper, Cook, Macfarlane y Walker, 1988). Trabajos más recientes corroboraron dichos hallazgos en poblaciones infantiles (Roulet et al., 2017; Stabouli, 2018). En coincidencia con ello, nuestros resultados evidenciaron diferencias en las prevalencias de PAE entre CC, los cuales se agruparon y permitieron definir geográficamente dos regiones en el periurbano productivo platense: la RN que presentó las menores prevalencias de PAE y EP y la RS que, por el contrario, evidenció mayores prevalencias de ambos indicadores. Asimismo, la probabilidad de incidencia del EP sobre la ocurrencia de PAE también resultó mayor en la RS.

Es conocido que el EP es un factor de riesgo para el desarrollo de hipertensión. En relación a ello, se ha demostrado que el descenso del IMC se asocia a la disminución moderada de la presión arterial (Hagman, Danielsson, Elimam y Marcus, 2019). Sin embargo, en niños y adolescentes esta relación es aún discutida. Al respecto, Roulet et al. (2017) en un meta-análisis que incluyó 2.042.470 participantes, examinados entre 1963 y 2012, procedentes de 13 países, encontraron que la tendencia secular de PAE en la población infanto-juvenil no fue paralela a la correspondiente observada para el EP. Esto implicaría que existen otros factores involucrados que pueden mitigar o amplificar el efecto del sobrepeso y la obesidad sobre el incremento de la presión arterial. En tal sentido, se ha encontrado en adultos que el nivel socio-económico ejerce influencia sobre la PAE y la salud cardiovascular (Neufcourt et al., 2018). En línea con estos resultados, Rahimi, Emdin y MacMahon (2015) informaron marcadas diferencias en las tasas de hipertensión arterial, dependientes del nivel socioeconómico, en poblaciones rurales y urbanas: mientras que en los países de altos ingresos la prevalencia de hipertensión fue mayor en las poblaciones rurales, en los países de bajos ingresos la relación resultó inversa.

Es de destacar que la expansión urbana en la región estudiada ha sido heterogénea. El proceso de urbanización ocurrido en la periferia de la ciudad se produjo fragmentariamente en las zonas aledañas al casco urbano. La región noroeste, históricamente, fue habitada por familias de ingresos medios y altos que se desplazaron desde el casco urbano fundacional a zonas residenciales más parquizadas y favorecidas por el auge del automóvil y la disponibilidad de transporte público a territorios conectados con la Capital Federal (actual CABA) y áreas metropolitanas de Buenos Aires a través de los caminos Parque Centenario y General Belgrano (Durante, 2019). Sin embargo, gran parte de esa región, vinculada al sector productivo y que se corresponde con la región norte de nuestro estudio, quedó alejada de tales vías de conexión y ha presentado, hasta la actualidad, escasa expansión urbana y bajo nivel de asentamientos informales (Rodríguez Tarducci, 2018). Por otra parte, en la periferia al sudoeste del casco urbano fundacional, el crecimiento se produjo en torno a las avenidas 44, 60 y 66, condicionando la urbanización de los CC de Los Hornos, Lisandro Olmos y Ángel Etcheverry (RS) (Fig. 2). El desarrollo urbano en esta región se caracterizó por combinar escasa planificación, población de mediano y bajo poder adquisitivo y competencia territorial entre el suelo productivo y el asentamiento urbanizado (Aón, Cola, Giglio y Vera Candado, 2014; Durante, 2019; Frediani, Rodríguez Tarducci y Cortizo, 2018; Jáuregui, Etulain y Seimandi, 2015).

Fig. 2 Ubicación de las regiones Norte y Sur dentro del partido de La Plata. A) En línea discontinua amarilla se ha indicado el eje que divide a ambas regiones; En líneas llenas roja, verde, y azul se han indicado las avenidas 44, 60 y 66, respectivamente, en cuya dirección se produjo el crecimiento del periurbano frutihortícola. B) Imagen satelital tomada de Google Earth Pro correspondiente al año 1984; C) Imagen satelital tomada de Google Earth Pro correspondiente al año 2016.

En concordancia con la revisión histórica del proceso de urbanización de la ciudad de La Plata antes mencionado, el análisis de los datos relacionados al entorno de residencia de los escolares de nuestro estudio, dieron cuenta que la RS presentó mayor urbanización que la RN, fundamentalmente en relación a la presencia de calles pavimentadas, recolección de residuos, sistema cloacal y acceso a agua de consumo por red. Sin embargo, las familias de la región sur también fueron las que registraron mayor hacinamiento crítico. Por el contrario, la región norte evidenció características asimilables a entornos rurales, ya que sólo 8% de la población contaba con sistema cloacal, 9% con gas natural, 38% con disponibilidad de agua por red y más del 60% residía en viviendas sobre calles no pavimentadas.

Es de considerar, también, el mejor nivel educativo de los padres, conjuntamente con el menor desempleo observado en la región sur. En este sentido Muthuri et al. (2016) informaron relación directa entre el nivel educativo materno/paterno y el exceso de peso de sus hijos en países con un nivel económico alto, mientras que en los países con un nivel económico más bajo dicha relación resultó inversa. Además, según Bauer, Hearst, Escoto, Berge y Neumark-Sztainer (2012) el menor desempleo de los padres y las madres podría influir en la preparación de los alimentos ya que los padres más ocupados en actividades laborales disponen de menor tiempo para cocinar y recurren a un mayor consumo de alimentos preparados o elaborados industrialmente y procesados con altas cantidades de grasas, azúcar y sal. En tanto que otros autores como Ziol-Guest, Dunifon y Kalil (2013) informaron que la cantidad de horas de trabajo de las madres se relacionaba en forma directa con el IMC de los hijos y el riesgo de aparición de sobrepeso u obesidad. Una conclusión similar es propuesta por Alazzeh et al., (2018), quienes encontraron que tanto el nivel educativo como el trabajo materno se asocian en forma directa con el incremento de sobrepeso y obesidad de los hijos.

La Organización Mundial de la Salud (2013) ha expresado que la urbanización acelerada y desordenada tiende a contribuir a la hipertensión, ya que estos entornos alientan el consumo de comidas rápidas, el sedentarismo, el tabaquismo y el uso nocivo del alcohol. Sin embargo, la ausencia de los hábitos saludables no logra explicar por sí sola la relación entre el proceso de urbanización y las prevalencias de PAE. Por ejemplo, autores como Chum y O’Campo (2015) mediante la aplicación de un modelo de regresión logística multinivel y luego de ajustar por el IMC y la actividad física, encontraron que aspectos tales como la desorganización social y urbana, los elevados niveles de violencia social y la escasa planificación sobre el uso de la tierra, se encuentran fuertemente relacionados con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Por el contrario, pero en un mismo sentido argumental, estudios recientes han sugerido que la vida rural podría resultar un factor protector contra la hipertensión (Daştan et al., 2017; Ngo Nkondjock, Li, Martin y Reem, 2020; Sanya, et al., 2020).

Tal como lo expone Temes Cordovez (2017) el territorio, la ciudad, los barrios y los lugares no son pasivos, sino que tienen el rol activo de recurso en sí mismo y las desigualdades existentes en dichos espacios, activan mecanismos de segregación social que excluyen a unos grupos de otros. Según el autor, esta segregación parece tener correlato con una geografía espacial que la respalda y que marca un mapa de diferencias no sólo entre personas sino también entre lugares. La segregación espacial se asocia a los procesos de vulnerabilidad y los lugares donde se asienta la población influyen y determinan las condiciones de salud (Temes Cordovez, 2017). En este sentido, aun cuando los CC incluidos en la presente investigación pertenecen a la misma zona (La Plata Oeste) los resultados obtenidos permitieron verificar la existencia de heterogeneidad interna, que no encontraría explicación unívoca, sino a través de la convergencia e interacción de varios factores concomitantes.

Por último, se reconoce que el presente trabajo tiene ciertas limitaciones, como el no disponer de datos que abarquen todo el periurbano productivo de La Plata y la naturaleza transversal de los mismos que impide hacer un seguimiento temporal. Sin embargo, entre las fortalezas, se destaca que se trata del primer relevamiento que permite describir, con rigor metódico, las prevalencias de PAE y EP, así como su relación y distribución geográfica en un territorio en apariencia homogéneo. En este sentido y siguiendo los lineamientos de la geografía de la salud anteriormente expresados (Barcellos et al., 2018), consideramos que los resultados permiten caracterizar un espacio donde emergen y se reproducen problemas de salud de relevancia, dada la importancia que tienen ambos indicadores sobre la salud poblacional presente y futura en tanto potenciales precursores de enfermedades crónicas no transmisibles.

CONCLUSIONES

El cinturón productivo de La Plata muestra una realidad preocupante en materia de salud infantil ya que casi la mitad de los escolares analizados presentan exceso ponderal y uno de cada cinco, valores elevados de presión arterial. Este espacio transicional, configurado a partir de procesos de urbanización particulares muestra en la actualidad características heterogéneas que permiten distinguir dos regiones: una norte menos urbanizada y una sur más urbanizada en la que se registran las prevalencias mayores de presión arterial elevada, además de la mayor incidencia del exceso de peso sobre la ocurrencia de la presión arterial elevada.

uBio

uBio