El estudio de las patologías de la cavidad oral en poblaciones del pasado es una de las principales líneas de investigación en paleopatología (Kinaston et al., 2019). En general, los análisis se centraron en evaluaciones de las frecuencias de caries, pérdidas dentales, desgaste y tártaro. Estos estudios han permitido avanzar en el conocimiento acerca del rol de los vegetales en la dieta humana, de los cambios en las respuestas fisiológicas y patológicas como mecanismo de adaptación de los grupos humanos al ambiente y al contexto natural y sociocultural, de la asociación entre distintos aspectos de la enfermedad del aparato masticatorio y las diferentes economías de subsistencia, en especial la adopción de la agricultura (e.g. Cohen y Armelagos, 1984; Flensborg, 2013; Lukacs, 1992; 2017; Luna y Aranda, 2014; Pinhasi y Stock, 2011). Por el contrario, han sido menos frecuentes los estudios específicamente enfocados al análisis de las infecciones bucales, en particular las lesiones periapicales y la periodontitis, dos patologías que pueden ser observadas en restos humanos (e.g. Hillson, 2005; Pinhasi y Stock, 2011).

La enfermedad periodontal (de aquí en más EP) es una de las patologías infecciosas de la cavidad bucal más frecuentemente registrada en poblaciones actuales (Leal et al., 2010). Es un tipo de infección que se caracteriza por la inflamación y destrucción del sostén de las piezas dentales, específicamente la gíngiva, el ligamento periodontal, el cemento de la raíz y el hueso alveolar (Bruch y Treiser, 2017; Di Benedetto et al., 2013). Se pueden distinguir dos etapas de la EP: la gingivitis (i.e., la inflamación del tejido gingival) y la periodontitis (i.e., destrucción del ligamento periodontal, exposición de la raíz, retracción y reabsorción del hueso alveolar) (Bruch y Treister, 2017). En la primera, la inflamación resultante incluye la producción de citoquinas, quimiocinas y leucocitos, que con el tiempo conducen a la destrucción de los tejidos periodontales blandos y al aumento de la actividad osteoclástica (Di Benedetto et al., 2013; Sima et al., 2014). La periodontitis, comprende la última etapa de la EP, produciendo procesos osteológicamente visibles, como la retracción alveolar y la pérdida dental. A diferencia de la periodontitis, la gingivitis no puede ser identificada en restos humanos, dado que solo afecta los tejidos blandos (Hillson, 2005; Ogden, 2008).

El desarrollo de la EP se asocia con el ingreso y propagación de microorganismos hacia los espacios de la gíngiva, donde se inician las respuestas inflamatorias para eliminar los agentes patógenos. La principal causa relacionada con el origen de la EP es una higiene deficiente, debido a que favorece el desarrollo de la placa bacteriana (Corbet, 2006). En las poblaciones actuales existen además abundante evidencia que asocia la presencia de EP como un factor de riesgo en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes y osteoporosis, entre otras patologías (e.g. Genco et al., 2005; Li et al., 2000), influyendo incluso en el aumento de riesgos de mortalidad (e.g. DeStefano et al., 1993).

DeWitte y Bekvalac (2010) exploraron esta asociación en una muestra arqueológica medieval e identificaron una posible relación entre la periodontitis, un elevado riesgo de mortalidad y un menor estado de salud general. Esta hipótesis fue también puesta a prueba a partir del estudio de otras lesiones como las reacciones periósticas en las tibias, las líneas de hipoplasia del esmalte dental y la longitud del fémur, como indicadores de estrés sistémico. Solo fue hallada una relación positiva entre la periodontitis y las reacciones periósticas, interpretada como consecuencia de la reducción de la respuesta inmunológica en los individuos, lo que aumentaría la susceptibilidad corporal ante los patógenos responsables de la periodontitis. También Garizoain y colaboradores (2017) encontraron una alta asociación entre periodontitis y estrés sistémico en una muestra de esqueletos de la colección identificada Lambre (La Plata, Argentina). Por consiguiente, la presencia de periodontitis fue propuesta como una evidencia adicional de estrés sistémico (DeWitte y Bekvalac, 2011), aunque esta interpretación fue escasamente explorada en muestras arqueológicas.

En Argentina, los estudios paleopatológicos sobre la enfermedad del aparato masticatorio abordaron su estrecha relación con la dieta y con el estilo de vida, focalizándose principalmente en estudios de las caries, la pérdida dental antemortem (de aquí en más PDA) y el desgaste, y en menor medida, de los procesos infecciosos (Bernal y Luna, 2011). Los análisis en muestras de poblaciones antiguas de Patagonia austral siguieron la misma tendencia (Suby, 2020). Estudios previos en restos humanos de esa región registraron una frecuencia de 48% de periodontitis en una muestra de 25 individuos adultos de tiempos históricos asignados a la etnia Alakaluf (Castro y Aspillaga, 1991), asociada a una elevada frecuencia de caries (17%). Por su parte, las prevalencias más altas de periodontitis (59%) fueron observadas para una muestra bioarqueológica de Chonos, fechada en 410±70 años AP (Aspillaga et al., 2006). Sin embargo, estos estudios no detallan las metodologías empleadas, o bien aplicaron propuestas que han sido mejoradas en los últimos años. En otras investigaciones, tanto a nivel de sitio (Guichón y Suby, 2011; L´Heureux y Barberena, 2008; Suby et al., 2009) como a escala regional (Pérez-Pérez y Lalueza Fox, 1992; Suby y Giberto, 2018), se describieron diferentes tipos de patologías dentales (e.g. caries), aunque sin analizar la periodontitis.

Por lo tanto, actualmente no resulta suficientemente claro el modo en el cual las patologías infecciosas bucales, y en particular la periodontitis, afectaron la salud de las poblaciones humanas cazadoras-recolectoras de Patagonia austral. Esta información puede resultar útil no solo para evaluar los procesos de enfermedad del aparato masticatorio de los individuos analizados, sino también, en términos más generales, la salud sistémica. En consecuencia, el objetivo de este trabajo es analizar si las poblaciones humanas de Patagonia austral presentaron altos niveles de EP, como fue sugerido en análisis previos, a partir del estudio de una muestra de restos humanos del Holoceno tardío (ca. 3500-200 años AP). Al mismo tiempo, se evaluará la relación de la periodontitis con otras patologías de la cavidad oral (caries, PDA y lesiones periapicales), desgaste dental y con las reacciones periósticas registradas en el esqueleto postcraneal de cada individuo, como evidencia extrabucal de procesos inflamatorios.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizaron 25 individuos adultos de ambos sexos procedentes de Patagonia austral, es decir, la región continental e insular comprendida al sur de la latitud 50°S del continente americano. Los mismos se encuentran resguardados en diferentes instituciones de Argentina: Museo del Fin del Mundo (Ushuaia), Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET; Ushuaia), Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas (IMHICIHU-CONICET, Buenos Aires) y Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Quequén). Se tuvieron en cuenta individuos correspondientes al Holoceno tardío, periodo al cual se asigna la mayor parte de los esqueletos con determinación cronológica (Suby et al., 2017). En esta primera etapa de las investigaciones, los objetivos estuvieron centrados en el estudio de la periodontitis en adultos, por lo que los individuos subadultos fueron excluidos de los análisis debido a que pueden presentar periodontitis agresiva, la cual es producida por patógenos diferentes a los involucrados en los adultos y es relativamente infrecuente (Albandar y Tinoco, 2002).

Se seleccionaron exclusivamente aquellos individuos que presentaron un buen estado de preservación en al menos el 60% de una de las arcadas (maxilar y mandibular), con sus respectivas piezas dentales, y una representación del esqueleto postcraneal superior al 50%, con sus superficies óseas sin pérdida de tejido postmortem. Además, se incluyeron esqueletos que preferentemente contaran con información cronología y acerca de la localización y el contexto de hallazgo. De esta selección, fue posible analizar una muestra de 25 esqueletos recuperados en 23 sitios arqueológicos, con una cronología de entre ca. 3500 a 200 años AP (Tabla 1; Fig. 1). De ellos, 17 (68%) presentaron el maxilar y la mandíbula en buenas condiciones de preservación, es decir con la mayoría de sus alvéolos y dientes presentes; tres (12%) contaron solo con la mandíbula (MFM 2379, MFM 2403(2) y Fortaleza) y cinco (20%), solo con el maxilar (Caleta Falsa 7.2, MFM 2670, Caleta Falsa 8.4, Chorrillos 2 y Santana 3).

Tabla 1 Información contextual y presencia de dientes y alvéolos de acuerdo a cada dentición de los restos humanos analizados

| Subregión | Sitio/Individuo | Cronología (años AP) | Sexo | Rango etario | Dientes/Alveolos (DA) | Dientes/Alveolos (DP) | Referencias |

| Santa Cruz/ | Fortaleza | 630 ± 60 | I | Adulto | 5-jun | 8-oct | Borrero y Barberena, 2006 |

| Magallanes N=5 | Cabo Vírgenes 17.1 | 900 ± 40 | M | Adulto Joven | 12-dic | 20/20 | L´Heureux et al., 2003 |

| Palermo Aike | 1120 ± 30 | M | Adulto Medio | 12-dic | 14/17 | Cruz et al., 2000 | |

| Orejas de Burro Ind. 1 | 3565 ± 45 | M | Adulto Joven | 7-dic | 13/20 | L´Heureux y Barberena, 2008 | |

| Orejas de Burro Ind. 2 | 3565 ± 45 | M | Adulto Medio | 6-dic | jul-20 | L´Heureux y Barberena, 2008 | |

| Norte de Tierra del Fuego | Chorrillos 2 | 265 ± 44 | M | Adulto Joven | 5-jun | 8-oct | Santiago et al., 2011 |

| N=8 | Chorrillos 95 | SD | M | Adulto Medio | 6-dic | jul-20 | Este trabajo |

| Santana 1 | 269 ± 46 | M | Adulto | 3-dic | jul-20 | Santiago et al., 2011 | |

| Santana 3 | SD | I | Adulto | 2-jun | 9-oct | Santiago et al., 2011 | |

| MFM Ind. 2667 | SD | M | Adulto Medio | 7-dic | sep-20 | Este trabajo | |

| Las Mandíbulas | 180 ± 50 | M | Adulto Joven | 12-dic | 20/20 | Guichón et al., 2000 | |

| Pozo Tierra del Fuego 1 | SD | M | Adulto | 6-dic | 15/20 | Santiago et al., 2011 | |

| Puesto Pescador | 335 ± 35 | M | Adulto Joven | 3-jul | 17/20 | Suby et al., 2009 | |

| Sur de Tierra del Fuego | Paiashauaia 1 | 1504 ± 46 | F | Adulto Medio | 9-dic | 16/19 | Suby et al., 2011 |

| N=12 | Shamakush caja 7 | 1536 ± 46 | M | Adulto Medio | 7-dic | nov-16 | Suby et al., 2011 |

| Caleta Falsa 7.2 | SD | F | Adulto Medio | 6-jun | 8-oct | Guichón y Suby, 2011 | |

| Caleta Falsa 8.1 | 820 ± 40 | M | Adulto Joven | 3-dic | 16/20 | Guichón y Suby, 2011 | |

| Caleta Falsa 8.4 | SD | M | Adulto Medio | 6-jun | 9-oct | Guichón y Suby, 2011 | |

| MFM Ind. 795 | SD | F | Adulto Medio | 3-dic | nov-20 | Este trabajo | |

| MFM Ind. 796 | SD | M | Adulto Joven | 2-dic | sep-20 | Este trabajo | |

| MFM Ind. 2379 | SD | F | Adulto Medio | 6-jun | 6-oct | Este trabajo | |

| MFM Ind. 2403(2) | SD | M | Adulto Joven | 2-jun | 6-oct | Este trabajo | |

| MFM Ind. 2405 | SD | M | Adulto Joven | 11-dic | 18/20 | Este trabajo | |

| MFM Ind. 2669 | SD | F | Adulto Joven | 12-dic | 18/20 | Este trabajo | |

| MFM Ind. 2670 | SD | F | Adulto Joven | 4-jun | 7-oct | Este trabajo |

Figura 1 Ubicación de los sitios arqueológicos en los cuales se recuperaron los restos humanos estudiados en este trabajo. La línea punteada superior indica el límite septentrional de Patagonia austral y la línea inferior el límite entre el norte y sur de Tierra del Fuego.

La estimación sexual se realizó a partir del análisis morfológico de la pelvis (Phenice, 1969) y del cráneo (Acsádi y Nemeskéri, 1970), mientras que la edad de muerte se estimó a través del análisis de los rasgos morfológicos de la sínfisis púbica (Brooks y Suchey, 1990; Todd, 1921) y de la superficie auricular de los coxales (Lovejoy et al., 1985). A partir de los resultados obtenidos, los individuos fueron clasificados dentro de las categorías de adulto joven (20-34 años) y medio (35-49 años) (Buikstra y Ubelaker, 1994). Aquellos que no pudieron ser asignados a un rango de edad solo fueron identificados como adultos. De este modo, 17 individuos de la muestra corresponden a masculinos, seis a femeninos y dos a indeterminados; en cuanto a los rangos de edad, 11 son adultos jóvenes, diez adultos medios y cuatro adultos indeterminados.

En la muestra seleccionada se cuantificaron las piezas dentales presentes, junto con sus correspondientes alvéolos, considerando solo aquellos en los que fuese posible analizar el margen alveolar (MA) y la unión esmalte-cemento (UEC). Se consideró el MA como el límite más externo del hueso alveolar que contiene al diente, mientras que la UEC corresponde al borde entre la corona y la raíz (Irish y Scott 2016). Siguiendo estos criterios, se contabilizó un total de 460 dientes con sus respectivos alvéolos, de los cuales 240 corresponden a la arcada maxilar y 220 a la arcada mandibular.

Se diagnosticó la presencia de periodontitis cuando la distancia entre el MA y la UEC fue mayor a 2mm, siguiendo la metodología propuesta por Ogden (2008). Además, se evaluó el cambio en la morfología de la cresta alveolar de acuerdo a la gravedad y cronicidad de la periodontitis. Para ello se consideraron las categorías propuestas por Ogden (2008): Grado 0=cuando el alvéolo está ausente o destruido (no observable), ya sea por reabsorción alveolar debido a la PDA o a la acción de procesos tafonómicos (no fueron cuantificados en este trabajo); Grado 1=cuando las márgenes alveolares presentan bordes finos y agudos (ausencia de periodontitis); Grado 2=cuando el borde alveolar está embotado y plano, con un borde ligeramente elevado (periodontitis leve); Grado 3=cuando el MA está redondeado y poroso, y se observa una distancia de hasta 4mm entre la UEC y el alvéolo (periodontitis moderada); Grado 4=cuando el MA es irregular y poroso, y la distancia entre la UEC y el alvéolo es mayor a 5mm (periodontitis severa).

La distancia entre la UEC y el MA se estimó sobre el plano anterior labial para la zona de incisivos y caninos, y el plano lateral labial para premolares y molares (Ogden, 2008) mediante el uso de un calibre digital Vernier, con precisión de 0.01mm. La morfología del MA fue analizada macroscópicamente con una lupa de mano (10x), registrando la presencia de labiación, márgenes redondeados, porosidad en las superficies externas e internas o adelgazamiento del espesor alveolar. Se analizaron todas las piezas dentales y alvéolos presentes y se consideró como valor final la mayor distancia y el mayor grado registrado, diferenciando la dentición anterior (incisivos y caninos) de la posterior (premolares y molares). La metodología empleada combina la distancia de retracción alveolar con los cambios morfológicos del margen. Además de aumentar la precisión del diagnóstico de periodontitis, reduce la sobreestimación por la erupción compensatoria (Ogden, 2008; Pandiani et al., 2019), es decir, la sobreerupción debida a las altas tasas de desgaste o a la pérdida de la pieza dental antagonista (Clarke y Hirsch, 1991a y b).

Se analizó además la intensidad de la relación entre la periodontitis, el desgaste dental, la caries, la PDA y las lesiones periapicales, discriminando entre la dentición anterior y la posterior. El desgaste dental, caracterizado por la pérdida del esmalte y/o de la dentina como resultado de diferentes procesos de abrasión y erosión, fue registrado siguiendo las propuestas de Smith (1984) y Scott (1979) para las denticiones anterior y posterior, respectivamente. Se asignó a cada individuo el promedio de los grados de desgaste para cada dentición. Las caries fueron identificadas cuando se registraron cavidades con evidencias de desmineralización en el esmalte o dentina. Se calculó el porcentaje de caries por individuo, considerando la cantidad de dientes con caries/cantidad de dientes observados x 100 (Hillson, 2001). La PDA se registró cuando se observaron signos de remodelación parcial o total del alvéolo (Lukacs, 2017). Por último, las lesiones periapicales fueron diagnosticadas en otro artículo (Pandiani et al., 2020a), cuando se evidenciaron aperturas circulares y patológicas que rodean al ápice radicular de una pieza dental, siguiendo los métodos propuestos por Dias y Tayles (1997) (ver resultados en Pandiani et al., 2020a). Para estas últimas dos variables, las frecuencias fueron calculadas teniendo en cuenta la cantidad de alvéolos afectados/cantidad de alvéolos analizados x 100.

Por su parte se analizó la posible asociación entre la periodontitis y las reacciones periósticas proliferativas. Estas últimas se caracterizan por la formación de hueso nuevo por parte del periostio como resultado de su inflamación (Weston, 2012), que suele desarrollarse por diversas etiologías (infecciones, traumas, enfermedad metabólica o tumores). Para el presente estudio, se tomaron los resultados obtenidos por Pandiani et al. (2020b), a partir del análisis macroscópico de todas las unidades anatómicas postcraneales de 23 de los individuos analizados en esta investigación. Como parte del análisis se registraron y describieron las lesiones proliferativas periósticas detectadas, los elementos afectados, su lateralidad, su localización en el elemento óseo, el tipo de tejido presente (tejido de woven, lamelar o mixto) y su expresión (difusa o focalizada), siguiendo a Weston (2012). Solo se consideró la presencia o ausencia de este tipo de lesiones en el postcráneo, como una aproximación general al estrés inflamatorio (DeWitte y Bekvalac 2011). Para analizar las asociaciones entre las variables se realizó una correlación no paramétrica de Kendall tau-b sobre cada dentición, con un grado de significación de p=0,05.

Por último, se calcularon las frecuencias de periodontitis por individuo sobre el total de la muestra y también en función del sexo, la edad de muerte, la subregión de procedencia y la cronología. Los individuos fueron clasificados de acuerdo a su procedencia en las subregiones Santa Cruz/Magallanes, norte de Tierra del Fuego y sur de Tierra del Fuego (Fig. 1 y Tabla 1). Además, se consideró la subregión como un proxy del tipo de economía, dado que en el sur del continente (Santa Cruz/Magallanes) y en el norte de Tierra del Fuego predominan los individuos asignados a economías terrestres y mixtas, mientras en el sur de Tierra del Fuego lo hacen los individuos con estilos de vida marítimos (Kochi, 2017; Santiago et al. 2011). Respecto de la cronología, los 12 individuos que cuentan con esta información (Tabla 1) fueron agrupados como pre-contacto y post-contacto, estableciendo el límite de 400 años AP. Para evaluar la significatividad estadística de las diferencias observadas en estos análisis se realizó una prueba de F de Fisher (p=0,05).

RESULTADOS

Los resultados indican que el 36% (9/25) de la muestra presenta periodontitis (Tabla 2), con una distancia entre la UEC y el MA superior a 2mm y cambios en la morfología del MA. El 36% (9/25) de los individuos presentó algún grado de periodontitis en la dentición posterior y solo el 12% (3/25) en la dentición anterior, sin identificarse diferencias estadísticamente significativas (p=0,09). Por otra parte, el porcentaje correspondiente al Grado 2 fue menor (20%; 5/25) que el del Grado 3 (28%; 7/25) y ningún individuo evidenció Grado 4, considerado como periodontitis severa (Figura 2). El 16% (4/25) de los individuos presentó Grado 2 en la dentición posterior y solo un 4% (1/25) en la dentición anterior. Por su parte, se registró periodontitis Grado 3 en el 20% (5/25) y 8% (2/25) de los individuos para la dentición posterior y anterior, respectivamente (Figura 2). Por último, el Grado 1 (i.e., alvéolo sin periodontitis) se observó en el 64% (16/25) de los individuos (Tabla 2).

Tabla 2 Grados de periodontitis y desgaste dental; número de dientes/alvéolos afectados y porcentajes (n/%) de caries, pérdida dental antemortem y lesiones periapicales para dentición anterior y posterior; y presencia/ausencia de reacciones periósticas proliferativas en el esqueleto postcraneal de cada individuo

| Sitio/Individuo | Dentición anterior | Dentición posterior | Reacciones periósticas proliferativas | ||||||||

| GP | Caries (n/%) | D | PDA (n/%) | LP (n/%) | GP | Caries (n/%) | D | PDA (n/%) | LP (n/%) | ||

| Fortaleza | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 2/20 | 0 | 1 |

| Cabo Vírgenes 17.1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |

| Palermo Aike | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2/14,3 | 29 | 5/29,1 | 0 | 1 |

| Oreja de Burro 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |

| Oreja de Burro 2 | 3 | 0 | 6 | 8/66,6 | 2/16,6 | 3 | 0 | 32 | 6/30 | 0 | 0 |

| Chorrillos 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4/66,6 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |

| Chorrillos 95 | 1 | 0 | 8 | 1/8,3 | 0 | 1 | 0 | 37 | 3/15 | 1/15 | 0 |

| Santana 1 | 1 | 0 | 5 | 2/16,6 | 1/8,3 | 1 | 0 | 38 | 2/10 | 2/10 | 0 |

| Santana 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |

| MFM 2667 | 1 | 0 | 7 | 1/8,3 | 0 | 1 | 0 | 38 | 4/20 | 0 | 1 |

| Las Mandíbulas | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |

| Pozo de Tierra del Fuego 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 2/10 | 0 |

| Puesto Pescador | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1/5,8 | 27 | 0 | 0 | 0 |

| Paiashauaia 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1/8,3 | 1 | 0 | 31 | 0 | 1/5,26 | 1 |

| Shamakush C7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1/9,09 | 35 | 0 | 0 | 1 |

| Caleta Falsa 7.2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1/16,6 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 |

| Caleta Falsa 8.1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2/12,5 | 17 | 0 | 0 | 1 |

| Caleta Falsa 8.4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1/11,1 | 24 | 0 | 1/10 | 1 |

| MFM 795 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2/16,6 | 2 | 0 | 36 | 0 | 2/10 | 0 |

| MFM 796 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |

| MFM 2379 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1/16,6 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |

| MFM 2403(2) | 1 | 0 | 8 | 0 | 1/16,6 | 1 | 0 | 40 | 1/10 | 1/10 | 1 |

| MFM 2405 | 2 | 1/9,09 | 7 | 0 | 2/16,6 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |

| MFM 2669 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |

| MFM 2670 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 |

Figura 2 Expresión de la periodontitis en las arcadas dentales. (a) Individuo MFM 796 mandíbula izquierda, grado 3; (b) Individuo MFM 795, maxilar izquierdo, grado 2; (c) Individuo Shamakush caja 7, mandíbula izquierda, grado 3. Referencias: UEC: unión esmalte-cemento; MA: margen alveolar.

En cuanto a la correlación de la periodontitis con los demás indicadores bucales, se identificaron valores bajos entre la periodontitis y el desgaste dental (dentición anterior: τ=-0,015; p=0,53; dentición posterior: τ=0,24; p=0,07). Tendencias similares se evidenciaron entre la periodontitis y la PDA (dentición anterior: τ= 0,21; p=0,12; dentición posterior: τ= -0,06; p=0,63). Sin embargo, se identificó una correlación positiva media (τ=0,49; p=0,006) entre la periodontitis y las caries para la dentición anterior, en contraste con la baja correlación observada para la dentición posterior (τ= -0,13; p= 0,76). La correlación entre la periodontitis y las lesiones periapicales en la dentición anterior también fue positiva y media (τ= 0,47; p= 0,005), mientras que para la dentición posterior se obtuvo un valor bajo (τ= -0,09; p=0,7). Finalmente, la correlación entre la periodontitis, considerando toda la dentición, y las reacciones periósticas proliferativas postcraneales (Figura 3) fue baja (τ= -0,27 y p=0,91).

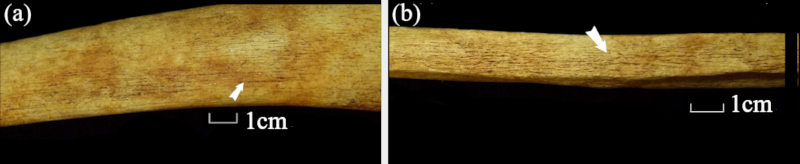

Figura 3 Reacciones periósticas proliferativas en la tibia derecha (a) y el peroné derecho (b) del individuo MFM 2670. Las flechas señalan la ubicación de las lesiones.

La periodontitis se registró en el 29,4% (5/17) de los individuos masculinos y en el 50% (3/6) de los femeninos, diferencia que no resultó estadísticamente significativa (p=0,6). Por otra parte, se registró solo en uno de los dos individuos de sexo indeterminado (Tabla 3). En cuanto a la edad, el 27,3% de los adultos jóvenes (3/11) presentó periodontitis, mientras que se registró en el 40% (4/10) de los adultos medios y en el 50% (2/4) de los adultos de edad indeterminada (Tabla 3). No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los adultos jóvenes y los medios (p=0,6).

Tabla 3 Frecuencias de individuos con periodontitis según sexo, rango etario, subregión de procedencia y cronología

| Total | |

| n/obs/% | |

| Total por Individuo | 9/25/36 |

| Sexo | |

| Masculino | 5/17/29,1 |

| Femenino | 3/6/1950 |

| Indeterminado | 1/2/1950 |

| Rango etario | |

| Adulto joven (20-34) | 3/11/27,3 |

| Adulto medio (35-50) | 4/10/1940 |

| Adulto indeterminado | 2/4/2020 |

| Subregión | |

| Santa Cruz/Magallanes | 2/5/1940 |

| Norte de Tierra del Fuego | 2/8/2025 |

| Sur de Tierra del Fuego | 5/12/41,7 |

| Cronología | |

| Pre-contacto | 3/8/37,5 |

| Post-contacto | 1/4/2025 |

Con respecto a las subregiones de procedencia, el 40% (2/5) de los individuos recuperados en la subregión de Santa Cruz/Magallanes presentó periodontitis, mientras que se observaron frecuencias de 25% (2/8) y 41,6% (5/12) en los procedentes del norte y al sur de Tierra del Fuego, respectivamente (Tabla 3). No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre la subregión de Santa Cruz/Magallanes y la del norte de Tierra del Fuego (p=1), entre el norte y el sur de Tierra del Fuego (p=0,6), ni entre Santa Cruz/Magallanes y sur de Tierra del Fuego (p=1). Además, si se tienen en cuenta las estrategias de subsistencia, aquellos individuos asignados a economías terrestres y mixtas provenientes de sitios de Santa Cruz/Magallanes y norte de Tierra del Fuego presentaron menores frecuencias (30,8%; 4/13) en comparación con estilos de vida marítimos del sur de Tierra del Fuego (41,7%; 5/12), aunque sin identificarse diferencias estadísticamente significativas (p=1).

En relación con la cronología, el 37,5% (3/8) de los individuos con fechados radiocarbónicos previos al contacto (<400 años AP) presentó periodontitis, en comparación con el 25% (1/4) del periodo post-contacto (>400 años AP) (Tabla 3); las diferencias no fueron estadísticamente significativas (p=0,5).

DISCUSIÓN

Dentro del conjunto de patologías de la cavidad oral, la EP es considerada una de las más frecuentes y con mayor prevalencia en las poblaciones actuales (Duque, 2016). En una muestra clínica de Estados Unidos, Albandar y colaboradores (1999) reportaron una prevalencia de 53% de periodontitis en individuos adultos (entre 30-90 años), identificada a partir de una retracción alveolar de 3 mm o más. Sin embargo, una revisión bibliográfica en América Latina y España indica que las prevalencias pueden variar ampliamente y alcanzar incluso el 95% de la muestra analizada, dependiendo del tipo de la población y de los parámetros utilizados para el diagnóstico (Duque, 2016).

De igual modo, también resultan variables las prevalencias identificadas en restos humanos de poblaciones antiguas (e.g. Fashing, 2008). Los resultados obtenidos en este estudio indican que el 36% de la muestra analizada correspondiente a cazadores-recolectores de Patagonia austral tuvieron periodontitis, valor que se ubica debajo de lo registrado en otros estudios arqueológicos de la región (59% -Aspillaga et al., 2006- y 49% -Castro y Aspillaga, 1991-). Esta variación en los porcentajes es también visible cuando se comparan los valores obtenidos con las frecuencias reportadas en otros estudios sobre muestras arqueológicas correspondientes a grupos cazadores-recolectores de Argentina. En efecto, la prevalencia registrada en este trabajo resulta superior a las identificadas en muestras de Pampa Occidental (24,7%; Luna y Aranda, 2014), del sudeste de Pampa (21%; L´Heureux, 2000), del centro-norte de Mendoza (19,2%; Pandiani et al., 2019), del noreste de Patagonia (18%; Menéndez, 2010) y de la transición Pampa-Patagonia oriental (8,8%; Flensborg, 2013).

Este resultado posiblemente esté dando cuenta de una mala higiene bucal vinculada a hábitos culturales y/o de una mayor susceptibilidad del hospedador para presentar la patología, asociado con la expresión genética de diferentes citoquinas proinflamatorias (Hart y Kornman, 2000). La inseguridad alimentaria (i.e. cuando el acceso a la alimentación es impredecible e incierto), sugerida como un factor en ocasiones asociado al desarrollo de EP (Dent et al., 2020) no parece ajustarse a otras evidencias registradas en Patagonia austral, donde en general no se identificaron rasgos esqueletales asociados con estrés nutricional y metabólico (Guichón, 1994; Suby, 2020; Suby et al., 2013). Por lo tanto, las causas de EP asociadas con la higiene y la interacción entre patógenos que se encuentran en la cavidad oral y los mecanismos de respuesta inmune del huésped podrían ser las más probables en esta muestra en particular.

Los análisis estadísticos indican que no existen diferencias estadísticamente significativas ni entre sexos ni entre las categorías de edad considerados, aunque los individuos femeninos y los adultos medios presentaron mayores prevalencias. Estos datos pueden estar influidos por los tamaños muestrales relativamente reducidos, en especial el correspondiente a los esqueletos femeninos. Trabajos bioarqueológicos previos también coinciden con las tendencias identificadas para la muestra de Patagonia austral, evidenciando mayores prevalencias de periodontitis en los individuos femeninos que en los masculinos (DeWitte, 2012; Flensborg, 2013; Luna y Aranda, 2014; Pandiani et al., 2019). Estas tendencias podrían ser consecuencia de la influencia de las hormonas sexuales en la susceptibilidad y severidad de la EP. Sin embargo, y en contraste con nuestros resultados, en los individuos femeninos las respuestas inmunológicas suelen ser más fuertes y eficaces que en los masculinos, ya que los estrógenos mejoran la competencia inmunológica (Klein y Huber, 2010).

La EP es un tipo de patología progresiva, por lo que en general se observa una mayor presencia de periodontitis entre los adultos de mayor edad, aunque también se han reportado casos actuales de periodontitis agresiva y crónica en niños y adolescentes (e.g. Susin et al., 2011). La primera etapa de la EP afecta los tejidos blandos, sin dejar rastros en el registro óseo, lo que implica su probable inicio en edades más tempranas a la adultez, tal como ha sido reportado, por ejemplo, en estudios clínicos sobre muestras actuales de Estados Unidos (Albandar et al., 1999). Sin embargo, la periodontitis en muestras bioarqueológicas refleja exclusivamente la etapa tardía de la EP. En este trabajo fue posible identificar una mayor frecuencia de periodontitis entre los adultos medios, aunque sin diferencias estadísticamente significativas respecto de los adultos jóvenes. Este resultado es similar a los presentados por estudios bioarqueológicos previos (e.g. DeWitte y Bekvalac, 2010; Luna y Aranda, 2014; Pandiani et al., 2019; Raitapuro-Murray et al., 2014), en los cuales se registró una mayor frecuencia de periodontitis en individuos de edades avanzadas. Por consiguiente, los resultados alcanzados parecen acompañar la tendencia de la periodontitis como una patología que aumenta de manera progresiva con la edad.

En cuanto a la región de procedencia, los individuos de Santa Cruz/Magallanes y sur de Tierra del Fuego presentaron frecuencias similares, mientras que aquellos del norte de Tierra del Fuego mostraron prevalencias menores, aunque sin diferencias estadísticamente significativas entre las tres subregiones. Teniendo en cuenta que las frecuencias de periodontitis fueron similares en aquellas subregiones donde ocurrieron adaptaciones terrestres y marítimas, estos resultados señalan que no existiría una asociación clara entre el tipo de estrategias de subsistencia y el desarrollo de la periodontitis en las poblaciones de cazadores-recolectores de Patagonia austral. Sin embargo, cabe destacar que las muestras en cada subregión no son balanceadas, por lo que diferencias en el número de individuos de cada una podría influir sobre los resultados. Futuros estudios con muestras más equitativas son necesarios para confirmar esta hipótesis, incluyendo la posible relación entre las lesiones analizadas e información paleodietaria.

Con respecto a la cronología, se registró una mayor frecuencia en los individuos que pertenecen a momentos previos al contacto (<400 años AP) respecto de aquellos correspondientes al periodo postcontacto (>400 años AP), aunque, una vez más, sin identificarse diferencias estadísticamente significativas. Por lo tanto, parece que no hubo cambios en la prevalencia de esta patología en las poblaciones nativas con posterioridad al contacto. Sin embargo, la escasa cantidad de individuos con fechados radiocarbónicos condiciona las interpretaciones cronológicas y deben ser tomadas con cautela.

Los resultados obtenidos solo mostraron correlaciones positivas medias de la periodontitis con las caries y con las lesiones periapicales de la dentición anterior. En este sentido, se propone la existencia de una asociación entre los tres principales procesos infecciosos bucales que habrían afectado la salud del aparato masticatorio en los individuos.

Actualmente, diversos autores indican una estrecha relación entre la periodontitis y la formación de cálculos dentales (Garizoain y Petrone, 2017; Hillson, 2005). En parte, esto se debe a la presencia de las mismas bacterias que habitan en el cálculo dental y en el periodonto (i.e. Actinobacillus actinomycetemcomitans). Además, ciertas prácticas culturales relacionadas con la higiene bucal, así como los patrones dietarios, son factores que contribuyen a aumentar la frecuencia tanto de periodontitis (Corbet, 2006; Woelber et al., 2017) como de cálculos dentales (Lieverse, 1999), por lo que no es posible descartar dicha influencia en los individuos que presentaron la patología en este trabajo. Sin embargo, en los individuos analizados no se observó formación de tártaro dental.

En cuanto al posible vínculo entre la periodontitis y el estado de salud general, se ha propuesto que la primera puede afectar la susceptibilidad del huésped a enfermedades sistémicas (Li et al., 2000) a partir de la acumulación de bacterias y sus productos en los espacios subgingivales, el aumento de la producción de citoquinas y su ingreso directo al torrente sanguíneo (Zerón, 2015). En ese sentido, dichos mecanismos contribuyen a la diseminación hematógena de la carga inflamatoria y en algunos casos colabora en la severidad de otras patologías, como la aterosclerosis coronaria (Beck et al., 1999). Actualmente se ha evidenciado en las lesiones aterocleróticas la presencia de Porphyromonas gingivalis y A. actinomycentemcomitans, dos de los principales patógenos de la periodontitis crónica (Beck et al., 1999). Asimismo, la periodontitis ha sido asociada con marcadores de inflamación sistémicas, incluyendo la proteína C reactiva en suero y el plasma fibrinógeno, sumado a las citocinas inmune proinflamatorias que pueden tener efectos sistémicos distantes (Dietrich et al., 2008). En este trabajo se identificó una correlación muy baja entre la periodontitis y las reacciones periósticas proliferativas, tomadas de forma exploratoria como un indicador de estrés inflamatorio. Por lo tanto, en esta muestra en particular no parece haber una relación clara entre el desarrollo de la periodontitis y la presencia de procesos inflamatorios óseos. Sin embargo, no es posible descartar completamente que los individuos diagnosticados con periodontitis tuviesen un aumento en las respuestas inflamatorias a nivel sistémico, en relación con la susceptibilidad de presentar otras patologías inflamatorias e infecciosas, y que no pueden ser inferidas solo a partir de las lesiones proliferativas periósticas. Por lo tanto, futuros estudios deberán orientarse a explorar posibles asociaciones de la periodontitis con otras evidencias de trastornos sistémicos.

uBio

uBio