INTRODUCCIÓN

En los últimos años comenzaron a desarrollarse investigaciones bioarqueológicas en los partidos de Berisso y Ensenada (provincia de Buenos Aires) en el marco del proyecto denominado “Caracterización bioarqueológica de las poblaciones humanas del Delta del Paraná y Río de la Plata, correspondientes al Holoceno tardío” (PPID/N025), cuyo objetivo es aportar al conocimiento sobre los modos de vida de las poblaciones humanas prehistóricas que habitaron diferentes ámbitos ribereños. El área correspondiente a la costa del Río de la Plata incluye todos aquellos cauces que vierten sus aguas en el río, y su límite oriental coincide con la máxima extensión de la planicie continental (Fucks et al., 2017). La costa del río en los partidos de Berisso y Ensenada se define como un área con una alta densidad de hallazgos arqueológicos (Bonomo y Lantini, 2012). Los ambientes en los que se emplazan los sitios arqueológicos están constituidos por cordones conchiles, paralelos a la línea de costa, que fueron generados durante las ingresiones marinas de fines del Holoceno medio y principios del Holoceno tardío (Fucks et al., 2017).

El estado de conocimiento sobre las poblaciones prehistóricas que habitaron los actuales partidos de Berisso y Ensenada se define a partir de la descripción de un conjunto de sitios arqueológicos que fueron excavados desde las primeras décadas del siglo XX (Maldonado Bruzzone, 1931; Vignati, 1935, 1942, 1960; Cigliano, 1963; Ceruti y Crowder, 1973; Austral, 1977; Brunazzo, 1997, 1999). Como resultado de estos trabajos de campo se conformaron diferentes colecciones que en algunos casos se encuentran bajo la guarda del Museo de La Plata (Bonomo y Latini, 2012; Ghiani Echenique, 2016).

Las colecciones institucionales se han transformado en una fuente documental importante en las investigaciones arqueológicas en general y en el análisis bioarqueológico en particular durante los últimos años en el delta del río Paraná y áreas adyacentes (Del Papa et al., 2011, 2016; Castro y Del Papa, 2015; Mazza, 2015; Ramos van Raap y Bonomo, 2016; Ramos van Raap y Scabuzzo, 2018). Cabe destacar que, en muchos casos, los restos humanos que constituyen colecciones institucionales han sufrido la pérdida de información (descontextualización), producto de un conjunto de factores. Entre ellos se pueden mencionar las técnicas extractivas no sistematizadas y la ausencia total o parcial de registro escrito (por ejemplo, cuadernos de campo) y fotográfico; así como también la trayectoria de las colecciones dentro de las instituciones encargadas de su guarda, donde no se ha aplicado ningún tipo de política curatorial. Esto impide el apropiado resguardo de la integridad y de la información contextual que acompaña a estos materiales. Con el desarrollo de nuevos enfoques y metodologías desde el campo de la bioarqueología, estas colecciones comenzaron a ser objeto de nuevos estudios, que posibilitarán su recontextualización y puesta en valor.

Los restos arqueológicos pertenecientes a los sitios Palo Blanco y Los Talas, y en particular los entierros humanos allí encontrados por E. Cigliano y M. A. Vignati a mediados del siglo XX, representan un ejemplo de cómo las colecciones museológicas pueden perder protagonismo en el contexto de las investigaciones arqueológicas. En este sentido, y dada la escasa información bioarqueológica existente para el área, el estudio de estas colecciones permitirá su contextualización y aportará información inédita sobre las poblaciones humanas que habitaron la costa occidental del Río de la Plata durante el Holoceno tardío, y permitirá su articulación con áreas adyacentes como el delta del Paraná. El objetivo general de este trabajo es presentar los resultados del reanálisis bioarqueológico realizado en las series osteológicas de los sitios Palo Blanco y Los Talas, a partir de la aplicación de distintas líneas de estudio. Para cumplir con este objetivo se llevaron a cabo dos fechados radiocarbónicos sobre huesos humanos de cada sitio y se definió el perfil biológico de los individuos. Por otro lado, se realizaron análisis de las prácticas funerarias y el relevamiento de distintas patologías. Finalmente, se integran y discuten estos resultados con la información bioarqueológica disponible para el delta del río Paraná y otras áreas de la región pampeana.

ANTECEDENTES

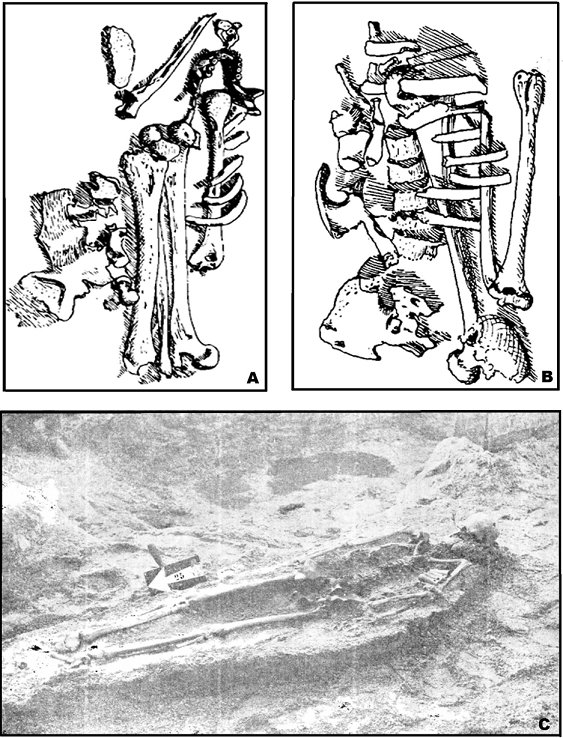

Los primeros hallazgos en el sitio Los Talas se remontan al año 1944, cuando el propietario de un terreno de la localidad de Berisso encontró un cráneo humano durante las tareas de extracción de conchilla. Ante esta situación, se suspendieron las actividades y se dio aviso al Museo de La Plata (UNLP). El entonces encargado de la Sección de Antropología del museo, Milcíades Alejo Vignati, realizó excavaciones en el lugar, al que denominó Los Talas. En la publicación de 1960, Vignati hace la primera mención sobre él y presenta una descripción general de los hallazgos. El sitio se encontraba en un cordón de conchilla, aproximadamente a unos 1000 m de la línea costera del Río de la Plata (Figura 1). Además de encontrar fragmentos cerámicos, Vignati hace alusión a la presencia de restos óseos humanos: “el número de esqueletos beneficiados fue de quince” (Vignati, 1960, p. 112). Estos individuos, hallados en el manto de conchillas, fueron enterrados en “forma de paquetes y la esqueletización no puede discutirse” (Vignati, 1960, p. 113). Como ejemplo de ello, están los dibujos que publica Vignati (1960) de dos de los paquetes funerarios (Figuras 2a y 2b). Sin embargo, previamente, el autor mencionaba la posición “genupectoral” de los esqueletos, que genera la sospecha de la presencia de entierros primarios. Precisamente esta posición que describe, junto con otros aspectos, lleva a Vignati (1960) a atribuir tales entierros a grupos humanos de la región de Cuyo. Sin embargo, esta interpretación luego sería refutada por Braco (1960), quien argumenta que estos hechos están basados en relatos de viajeros y demuestra la ausencia de una metodología rigurosa.

A dos kilómetros al norte de Los Talas, sobre el cordón de conchilla costero, se encuentra el sitio Palo Blanco (Figura 1), excavado en 1961 y 1966 y publicado por Eduardo Cigliano (1963, 1966a). El autor realiza una descripción sobre la presencia de dos entierros primarios “en posición extendida, con la cara hacia arriba” (Cigliano, 1963, p. 475). Ambos esqueletos se encontraban distanciados 4,5 m entre sí y a 0,60 m de profundidad. En asociación con uno de los esqueletos (n° 1- Figura 2c) se encontraron distintos objetos, que fueron interpretados por el autor como ajuar funerario (Cigliano, 1963, p. 475). Se distinguieron cuatro instrumentos musicales (“silbatos” según Cigliano), tres fragmentos de tembetá y un punzón, todos elaborados sobre elementos óseos. Algunos de estos objetos fueron ubicados en el Depósito 25 de la División Arqueología del Museo de La Plata y serán descriptos más adelante.

Figura 2 Dibujo realizado por Vignati de uno de los paquetes funerarios excavados en el sitio Los Talas. Tomado de Vignati (1960). 2b. Conjunto óseo descripto por Vignati, perteneciente al sitio Los Talas. Tomado de Vignati (1960). 2c. Entierro primario correspondiente al individuo nº 1 (nº inv. MLP-DA 7928) del sitio Palo Blanco. Foto tomada por Cigliano (1960).

Como parte de las actividades de campo, además de la exhumación de los restos humanos, Cigliano realizó pozos de sondeo y estableció una secuencia cronológico-estratigráfica. En ella describe una capa humífera que, desde un punto de vista arqueológico, está representada por dos fases culturales: una más temprana, con cerámica grabada, y una más tardía, caracterizada por alfarería pintada, asociada con la cultura Guaraní (Cigliano, 1963). Por debajo menciona la capa de conchilla originada en momentos de la última ingresión marina, donde se hallaron los dos esqueletos de origen intrusivo. Cigliano atribuye a los entierros humanos una probable filiación guaraní (“por la forma de enterratorio”) o a la cultura de la cerámica grabada (“por ser intrusivos en las capas de conchillas”) (Cigliano, 1963, p. 487). Para conocer la temporalidad de la secuencia establecida, el autor realizó tres fechados radiocarbónicos; dos sobre valva asociada con la cerámica del sitio Palo Blanco y uno sobre la formación de conchilla del sitio Los Talas. Las antigüedades obtenidas fueron de 4760 ± 120 y 3820 ± 80 años AP para Palo Blanco y 3990 ± 70 años AP para Los Talas (Cigliano, 1966b). Estos resultados radiocarbónicos llevaron a proponer, de manera errónea, a la cerámica lisa de Palo Blanco como una manifestación cerámica temprana para América del Sur (Politis et al., 2001).

Posteriormente a los trabajos de Cigliano en el sitio, Salemme y colaboradores (1989) realizaron un pormenorizado análisis estratigráfico sobre los cordones de conchilla costeros, donde se hallaban los restos arqueológicos de Palo Blanco. Los autores sugieren que las características de los depósitos de conchilla demostrarían que su formación se dio en un entorno de depositación de alta energía, donde se establecieron pseudoasociaciones como resultado del retransporte de los materiales. En dicho trabajo (1989) discuten la propuesta de las fases culturales realizada por Cigliano, ya que los fechados radiocarbónicos fueron calculados sobre material procedente del evento marino transgresivo holocénico y no refleja la antigüedad de la ocupación humana (Politis et al., 2001).

En lo que respecta al estudio de los entierros humanos de ambos sitios, las colecciones bioarqueológicas quedaron prácticamente olvidadas, a excepción de algunos análisis que se realizaron sobre los entierros de Los Talas. Méndez y Salceda (1989) llevaron a cabo el estudio morfológico craneofacial de diferentes muestras correspondientes a la región pampeana, incluidos dos cráneos pertenecientes al sitio Los Talas, con el objetivo de realizar asociaciones biológicas interpoblacionales y localizarlos dentro del ordenamiento taxonómico preexistente (Méndez y Salceda, 1989). Asimismo, Mazza (2015) incorporó esta serie en su tesis doctoral para llevar a cabo el análisis de los patrones de diferenciación social a partir del estudio de las variaciones morfológicas de los esqueletos.

MATERIALES Y METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

El ingreso de los entierros humanos de los sitios Los Talas y Palo Blanco a la División Antropología del Museo de La Plata se produjo inmediatamente después de las excavaciones, según consta en el Libro de Entradas de la institución. Los números de inventario del sitio Palo Blanco son 7928 y 7929; ambos fueron localizados y estudiados. Los números corresponden a cada uno de los entierros hallados en el sitio. En el caso de Los Talas, la documentación escrita del museo indica que los números de la colección van desde el 7496 al 7543. Sin embargo, estos no pudieron ser ubicados en su totalidad y los analizados en este trabajo fueron: 7496-7498, 7500-7501, 7503-7509, 7511, 7513-7521, 7523 y 7525-7531. Se desconocen los criterios utilizados para inventariar a los entierros de Los Talas, dado que esta numeración no corresponde a una inhumación en particular y en un mismo número puede haber más de un individuo representado. De este modo, para este sitio, los análisis no pudieron ser efectuados a nivel individual/esqueleto y la colección fue abordada como un conjunto.

El abordaje metodológico de estas muestras implicó diferentes tareas. En primer lugar, se pudo observar que aquellas no presentaban un correcto abordaje preventivo. Por este motivo se llevó a cabo un trabajo curatorial, que consistió en el aislamiento de cada elemento óseo en bolsas plásticas con bases de espuma de polietileno expandido. A su vez, fueron almacenadas en contenedores plásticos y se reemplazaron así los contenedores de material orgánico en los que se hallaban los elementos. Todos los materiales utilizados para el embalaje, almacenamiento y manipulación son libres de ácido, lo que asegura la conservación e integridad de los elementos óseos (Montoya et al., 2002); estos, en forma posterior, fueron inventariados. Luego, se efectuó el análisis cuantitativo mediante el cálculo de Número Mínimo de Especímenes (NISP), Número Mínimo de Elementos (NME), Número Mínimo de Unidades Anatómicas (MAU y MAU%) y Número Mínimo de Individuos (NMI) (Lyman, 1994). Por último, se calculó el Índice de Fragmentación (IF) (Mondini, 2003) con el fin de conocer el estado de preservación de los conjuntos óseos.

De manera simultánea, se realizó el apareamiento de huesos antímeros (Todd y Frison, 1992). El ensamblaje anatómico se realizó de forma bilateral. Esto implica la comparación (morfológica y/o métrica) de elementos pareados de ambas lateralidades (i.e., húmero izquierdo y húmero derecho). Como criterio complementario, además de realizar las comparaciones de forma visual y/o métrica, se consideraron las categorías de sexo y edad asignadas a los huesos.

Para conocer la conformación sexo-etaria de las colecciones, se consideraron distintos criterios. La determinación sexual se efectuó en los individuos mayores de 18 años. Las observaciones se basaron en distintos rasgos morfológicos diagnósticos de la pelvis (Phenice, 1969; Buikstra y Ubelaker, 1994) y el cráneo (Acsádi y Nemeskéri, 1970 en Buikstra y Ubelaker, 1994). La estimación de la edad de muerte, para adultos, se realizó mediante rasgos diagnósticos del coxal (Lovejoy et al., 1985). En los subadultos, se tuvieron en cuenta las longitudes diafisarias de los huesos largos (Fazekas y Kósa, 1978; Schaefer et al., 2009), la secuencia de formación y fusión de centros de osificación y la secuencia de formación y erupción dental (Ubelaker, 1989). Asimismo, se tuvo en cuenta la secuencia de fusión de otros elementos óseos, como por ejemplo, los aros epifisiales de los cuerpos vertebrales (Albert y Maples, 1995). Siguiendo la propuesta de Buikstra y Ubelaker (1994), los individuos fueron incluidos dentro de las categorías de edad: infante (0 a 3 años), niño (3 a 12 años), adolescente (12 a 20 años), adulto joven (20 a 35 años), adulto medio (35 a 50 años) y adulto mayor (más de 50 años).

Además de estos análisis, se llevó a cabo el relevamiento de lesiones óseas. Específicamente se registró la presencia de lesiones de distinta etiología a partir de la observación macroscópica de los elementos óseos que fueron considerados como la unidad de análisis. Para cada lesión identificada se detallaron el hueso comprometido, su lateralidad, la sección y cara del elemento afectadas y el tipo de hueso formado (primario/inmaduro o secundario/laminar). De forma complementaria, se realizó el registro fotográfico de cada lesión. Luego se procedió a clasificar las lesiones según su etiología, como por ejemplo, degenerativas, infecciosas, metabólico-nutricionales y traumáticas (Ortner, 2003, 2012; Brickley e Ives, 2008; Waldron, 2009).

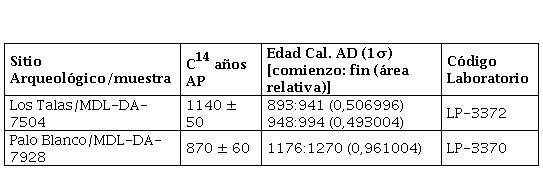

Para la contextualización cronológica de las colecciones bioarqueológicas, se efectuaron dos fechados radiocarbónicos sobre restos óseos de cada uno de los sitios. Estos fueron realizados en el Laboratorio de Radiocarbono (CIG) La Plata.

RESULTADOS

Palo Blanco

De la colección bioarqueológica de este sitio fueron relevados 89 especímenes que corresponden a un número mínimo de 63 elementos óseos. El IF obtenido es 0,70, lo que indica en términos generales un buen estado de preservación de los huesos (Tabla 1).

Tabla 1 Índices de abundancia, sitio Palo Blanco. Referencias NISP: número mínimo de especímenes óseos. NMI: número mínimo de individuos. NME: número mínimo de elementos. MAU: unidades anatómicas mínimas. MAU%: porcentaje de unidades anatómicas mínimas. D: derecho. I: izquierdo. A: axial. Ind.: indeterminado.

Se pudo constatar que cada uno de los números de inventario de la colección corresponde a uno de los dos individuos mencionados por Cigliano (1963). Si bien no todos los huesos están rotulados con número de inventario, la mayoría pudo relacionarse con alguno de los individuos a partir de las estimaciones etarias y de los ensamblajes anatómicos. La representación esqueletal de ambos individuos es incompleta; los huesos de las manos, el esternón y las tibias se encuentran ausentes (Tabla 1). De acuerdo con los análisis realizados, el individuo bajo inventario 7928 corresponde al Entierro n° 1 de Cigliano. Los análisis bioarqueológicos permitieron conocer que es un adulto de sexo masculino, según características morfológicas del cráneo y coxal. Por su parte, el individuo inventariado como 7929 (Entierro n° 2 de Cigliano) también es masculino, según lo observado en rasgos del cráneo. En cuanto a su edad, fue estimado como adolescente tardío/adulto joven, con base en la fusión parcial de los anillos epifisiarios de los cuerpos vertebrales (cervicales, torácicos y uno lumbar) y a los estados de fusión de las epífisis de los huesos largos.

Además de la serie osteológica del sitio, también pudieron ser consultados los objetos descriptos por Cigliano (1963, p. 475) como ajuar del Entierro n° 1. Estos materiales se encontraban en el Depósito 25 de la División Arqueología del MLP. Todos tenían etiquetas que indicaban la procedencia de este sitio y su asociación con el entierro mencionado. Por un lado, se pudieron localizar cuatro instrumentos óseos de morfología tubular, pulidos y confeccionados sobre diáfisis de hueso largo de mamífero grande indeterminado (C. Morgan, comunicación personal, 2019). Tal como describe Cigliano (1963, p. 476) y como puede observarse en la Figura 3a, poseen un orificio cuadrangular hacia uno de sus extremos, y tal vez por este motivo el autor los haya identificado como “silbatos”. También se relevaron un punzón realizado sobre hueso y tres fragmentos de al menos dos tembetás, también confeccionados sobre material óseo (Figura 3b). Junto con estos instrumentos había un quinto objeto, de morfología similar, de menor longitud y sin el orificio cuadrangular. El siglado de este instrumento indica su procedencia del “Pozo 12 / Capa 1-2” (Figura 3a). Sin embargo, según la publicación de Cigliano (1963, p. 484), la primera capa de ese pozo resultó estéril, mientras que en la segunda se hallaron algunos tiestos. De tal forma, si bien se encuentra junto con los objetos del ajuar, es probable que haya sido encontrado en otro lugar del sitio.

Figura 3 3a. Ajuar funerario asociado con el entierro nº 1 de Palo Blanco, constituido por cuatro silbatos (sensu Cigliano, 1960) de hueso. El objeto más pequeño es la boquilla de uno de ellos. 3b. Ajuar funerario correspondiente al entierro nº 1 de Palo Blanco, constituido por un punzón de hueso y tres fragmentos de, al menos, dos tembetás. 3c. Mandíbula humana con probables huellas de corte correspondientes al sitio Palo Blanco, hallados en el depósito nº 25 de la División Arqueología (MLP).

Finalmente, en el Depósito de Arqueología fue identificado un fragmento de lateralidad izquierda de una mandíbula humana, con los alvéolos del canino y del primer premolar y con las piezas del segundo premolar y del primer y segundo molar. La particularidad de este elemento radica en que, entre la base de la rama mandibular y el cuerpo de la mandíbula, se registraron siete huellas de corte paralelas entre sí (Figura 3c), que podrían ser interpretadas como producto de la acción de descarne. Este hueso está rotulado y asociado con una etiqueta que indica su procedencia del “Pozo 13, capa II”. En la publicación de Cigliano no se menciona el hallazgo de este elemento (1963, p. 485).

En cuanto al relevamiento de lesiones óseas en el individuo con número de inventario 7928 (Entierro n° 1), se registraron osificaciones en ambos calcáneos en la zona de inserción del tendón de Aquiles. En cuanto al individuo 7929 (Entierro n° 2), se registró en la clavícula derecha una oquedad compatible con una lesión de estrés en la zona de inserción del ligamento costo-clavicular.

Finalmente, sobre la tibia izquierda del esqueleto n° 7928 se realizó un fechado radiocarbónico por método convencional. Los resultados indican una antigüedad de 870 ± 60 años AP (LP-3370; hueso; δ13C -14,965 ± 0,07‰), que ubica temporalmente al menos uno de los episodios de inhumación del sitio en el Holoceno tardío (Tabla 2).

Los Talas

La colección osteológica analizada está conformada por 609 especímenes óseos correspondientes a 425 elementos. Según el IF (=0,70), al igual que el conjunto de Palo Blanco, el estado de preservación del hallado en Los Talas es bueno. Como fue mencionado, se desconocen cuáles fueron los criterios del inventariado durante el ingreso de los entierros a la institución, de modo que esta colección fue analizada como un conjunto. Los análisis indican la presencia de, al menos, 15 individuos. Entre ellos se identificaron 11 adultos a partir de astrágalos izquierdos; dos de ellos serían masculinos, según rasgos morfológicos observados en dos cráneos y un coxal. Por otro lado, se estimaron cuatro subadultos. Uno de ellos corresponde a un infante de 3 ± 1 años, representado por fragmentos de bóveda craneana, maxilar y mandíbula. Otro de los subadultos está representado por una diáfisis de tibia. Como una aproximación a su estimación etaria, se midió su longitud y, según lo establecido en Schaefer et al. (2009), podría corresponder a un infante de hasta seis meses de vida. Asimismo, a partir de la presencia y estado de fusión de coxales y metatarsos, se identificaron dos niños de 12 ± 2 años de edad.

En cuanto a los análisis cuantitativos, los valores de MAU y MAU% indican que los elementos óseos más representados corresponden a tarsos, mandíbula, costillas y esternón. Entre los huesos largos, los más abundantes son los cúbitos, radios y peronés. Finalmente, los elementos menos representados son las falanges de los pies, las vértebras torácicas y las escápulas. Es importante mencionar que no hay elementos óseos ausentes (Tabla 3).

Tabla 3 Índices de abundancia, sitio Los Talas. Referencias NISP: número mínimo de especímenes óseos. NMI: número mínimo de individuos. NME: número mínimo de elementos. MAU: unidades anatómicas mínimas. MAU%: porcentaje de unidades anatómicas mínimas. D: derecho. I: izquierdo. A: axial. Ind.: indeterminado.

Durante el relevamiento de lesiones óseas, se observó la presencia de cribra orbitalia en la órbita izquierda (la derecha está ausente) de la bóveda craneana (n° inventario 7520) asignada al infante de 3 ± 1 años. El estado de la lesión es activo y de severidad media (sensu Stuart-Macadam, 1985; Mensforth, 1991). Por otro lado, en el cráneo (n° inventario 7542) de uno de los individuos adultos, se distinguió una posible lesión traumática sobre el borde supraorbital derecho. Consiste en una cavidad abierta hacia el seno frontal, cuyo borde superior es de morfología circular y no se visualiza reacción ósea; el borde inferior se encuentra parcialmente indefinido por rotura posdepositacional.

Para este sitio se cuenta con un resultado radiocarbónico realizado sobre la tibia izquierda correspondiente al número de catálogo 7504. El fechado obtenido fue de 1140 ± 50 años AP (LP-3372; hueso; δ13C =-20 ± 2‰) (Tabla 2).

DISCUSIÓN

Si bien el área de la costa occidental del Río de la Plata es conocida por presentar una alta densidad de materiales arqueológicos (Bonomo y Latini, 2012), el registro bioarqueológico reportado es escaso. Hasta el momento solo hay referencia al hallazgo de entierros humanos en los sitios Palo Blanco y Los Talas, en la localidad de Berisso (Vignati, 1960; Cigliano, 1963). Este hecho pone en particular relevancia a los sitios anteriormente mencionados, ya que su integración a las investigaciones en curso permitió aportar información inédita hasta el momento para esta región, sobre aspectos vinculados con la paleodemografía (sexo y edad), estado de salud y prácticas funerarias. Sin embargo, cabe destacar que estas muestras corresponden a colecciones que han sido institucionalizadas hace décadas y respecto de las cuales se aplicaron diferentes criterios curatoriales que actuaron como una limitante al momento de realizar su estudio. En tal sentido, se pudo comprobar la diferencia de criterios de una colección a otra. En el caso de la muestra perteneciente a Los Talas, los números de inventario que se le atribuyeron sobrepasan a los quince individuos mencionados por Vignati (1960); en tanto que para la muestra de Palo Blanco se asignó a cada uno de los individuos un número de inventario. Por otro lado, como se mencionó anteriormente, si bien los entierros humanos de ambos sitios fueron depositados en la División Antropología del MLP, los materiales culturales de Palo Blanco recuperados durante la excavación fueron enviados a la División Arqueología, que tiene sus propios criterios de inventariado y almacenamiento. En virtud de lo dicho y teniendo en cuenta que no existen mecanismos que permitan articular los datos de ambas colecciones, se ha promovido la generación de información fragmentaria. Un ejemplo de esto puede observarse en el hallazgo de la mandíbula perteneciente al sitio Palo Blanco en el Depósito 25 de la División Arqueología.

Un aspecto fundamental del presente trabajo radica en la obtención de dos fechados radiocarbónicos realizados sobre los entierros humanos de ambos sitios. Esto constituye un aporte en dos sentidos. Por un lado, se agregan datos radiocarbónicos a un área con escasas dataciones (Ghiani Echenique, 2016) y, por el otro, son los primeros fechados realizados sobre esqueletos humanos. Estos resultados permiten la asignación cronológica (Holoceno tardío final) de las ocupaciones humanas de la costa occidental del Río de La Plata. Las dataciones previas para los sitios habían sido realizadas en materiales provenientes de una pseudoasociación y condujeron a interpretaciones erróneas (Salemme et al., 1989; Politis et al., 2001; Bonomo y Latini, 2012). En definitiva, las dataciones aquí presentadas indican que la costa occidental del Río de la Plata se usó para la inhumación de los cuerpos desde hace por lo menos ca. 1200 años AP. Es interesante igualmente mencionar que la información radiocarbónica disponible para sitios localizados hacia el sur refleja el uso de estos sectores costeros desde hace por lo menos 1800 años AP (Ghiani Echenique y Paleo, 2018).

Durante los análisis bioarqueológicos pudieron ser relevados los dos individuos previamente reportados por Cigliano (1963) para el sitio Palo Blanco. Sin embargo, como ya fue indicado, entre los materiales del Depósito de Arqueología se hallaba una mandíbula humana con probables huellas de corte y cuya correcta procedencia se desconoce. La presencia de probables huellas de corte resulta un punto a discutir, ya que este tipo de huellas se relacionan con actividades de descarne y desarticulación de los restos (Binford, 1981; Barrientos et al., 2002). Estas actividades generalmente se vinculan con la preparación de los paquetes secundarios, aunque también hay registro de huellas antrópicas en entierros primarios asociadas con actividades de raspado de los tejidos blandos (Flensborg et al., 2011). Teniendo en cuenta que en el sitio Palo Blanco se registraron inhumaciones primarias y que no hay evidencia de huellas de corte en otros elementos óseos, es posible que esta mandíbula corresponda a un tercer individuo inhumado en el sitio. Sin embargo, la ausencia de mandíbula en el individuo catalogado con el número 7929 no permite descartar que pueda corresponder a este esqueleto. Por lo tanto, hasta el momento y con la información disponible no es posible determinar si esta mandíbula representa un tercer individuo inhumado en el sitio.

Para la colección de Los Talas se estimó un número mínimo de 15 individuos, el cual coincide con el presentado por Vignati (1960) en su publicación sobre el sitio. Sin embargo, y como ya se hizo referencia, esta colección está conformada por 48 números de inventario, de los cuales pudieron ser localizados y analizados 34. De esta forma, el NMI del sitio se estima que probablemente sea mayor al aquí presentado y al publicado por Vignati (1960). A esta información se suma la presentada por Mazza (2015), quien analizó elementos óseos de adultos correspondientes a 10 números del catálogo y entre los cuales estima un NMI de 16. De estos, siete fueron determinados como femeninos y nueve como masculinos a partir de la aplicación de fórmulas discriminantes (Mazza, 2015, pp. 416-417). En nuestro caso, las determinaciones sexuales realizadas con métodos cualitativos dieron cuenta de la presencia de dos individuos masculinos. En cuanto a la conformación etaria de la muestra, el análisis realizado permitió conocer que en el sitio se inhumaron al menos once individuos adultos, pero dada la particularidad de la colección, no resultó posible efectuar estimaciones etarias más precisas. Por otro lado, también fueron enterrados al menos dos infantes y dos niños. En los datos publicados por Vignati (1960) no hay información sobre los grupos etarios representados, por lo que los datos aquí aportados amplían la información sobre los perfiles biológicos de estos entierros.

Durante el relevamiento de patologías óseas se identificó en el conjunto del sitio Los Talas un infante con una lesión de estrés metabólico-nutricional activa al momento de muerte del individuo. Asimismo, se registró en un adulto una lesión posiblemente de origen traumático. De momento, al considerar estos contados casos, no es posible realizar inferencias en cuanto a la incidencia que tuvo en estos grupos poblacionales el desarrollo de lesiones vinculadas con estrés músculo-esquelético, con estrés metabólico-nutricional y con posible violencia interpersonal. La continuación de las investigaciones en esta área de estudio posiblemente permita aportar nuevos datos para su interpretación. Si consideramos comparativamente el área adyacente del delta inferior, los estudios paleopatológicos han reportado bajas frecuencias de estos tipos de lesiones (Kozameh et al., 2007; Mazza, 2015; Ramos van Raap, 2018).

En cuanto a las modalidades de inhumación, para Palo Blanco se sabe que los cuerpos fueron dispuestos de manera primaria a partir de las descripciones y fotografías ofrecidas por Cigliano (1963). En el caso de Los Talas, si bien Vignati menciona los paquetes funerarios y presenta dibujos de estos, en otras partes del artículo hace referencia a la posición esqueletaria de algunos huesos con las articulaciones contiguas y a la posición genupectoral de los cadáveres (Vignati, 1960, p. 113). Esta información ambigua puede referir a dos situaciones: que en los paquetes funerarios estaban incluidas porciones anatómicas articuladas, o que en el sitio también fueron inhumados individuos de forma primaria. Lamentablemente, la forma en la que fueron organizados los materiales de este sitio en el museo no permite diferenciar entre inhumaciones y evaluar la conformación de los entierros para hacer un análisis más detallado sobre las prácticas de inhumación. Desde un punto de vista comparativo, la información disponible para áreas adyacentes como el Delta Inferior del Paraná en el sector de la provincia de Buenos Aires también presenta sitios caracterizados por la inhumación de manera primaria (e.g., Anahí, La Bellaca 1, Garín) (Mazza y Loponte, 2012) y por la combinación de ambas modalidades (e.g., El Cerrillo y Arroyo Sarandí) (Lothrop, 1932). En una escala más amplia y considerando la región pampeana, la cantidad de entierros secundarios va aumentando de manera exponencial a lo largo del Holoceno tardío (Barrientos, 2001; Scabuzzo, 2010), aunque varios sitios muestran la coexistencia de modalidades primarias y secundarias.

Una mención especial merecen los objetos que acompañaban a uno de los entierros del sitio Palo Blanco. Este conjunto se conforma de cuatro instrumentos de morfología tubular que fueron interpretados como “silbatos” sensu Cigliano (1963), dos tembetás y un punzón, todos confeccionados sobre hueso. La presencia de objetos enterrados junto a los esqueletos es frecuente en varios sitios cercanos, como Arroyo Sarandí, Garín y El Cerrillo, fechados en el Holoceno tardío final. En el caso de El Cerrillo, uno de los esqueletos inhumados de forma primaria se encontraba acompañado por instrumentos óseos, específicamente por siete raspadores y seis punzones (Ramos van Raap y Bonomo, 2016, p. 78). En la región pampeana, el registro de adornos personales junto a los individuos es una práctica evidenciada desde fines del Holoceno temprano en el sitio Arroyo Seco 2 (Politis et al., 2014). Sin embargo, no hay registro a nivel regional de la presencia de silbatos o posibles instrumentos musicales como acompañamiento de los muertos.

A modo de resumen, los resultados obtenidos a partir del relevamiento –tanto de la bibliografía como de las diferentes líneas de abordaje utilizadas– para los sitios Palo Blanco y Los Talas ha generado un conjunto de información (Tabla 4) que permitirá enriquecer la discusión sobre diferentes problemáticas bioarqueológicas del área, hecho por demás significativo, ya que hasta el momento, en muy pocas oportunidades había sido foco de interés científico.

CONCLUSIONES

En este trabajo se presentaron los resultados del reanálisis de dos colecciones bioarqueológicas procedentes de dos sitios excavados en la segunda mitad del siglo XX en la localidad de Berisso (Buenos Aires) y que actualmente se encuentran bajo la guarda del Museo de La Plata. Su abordaje, en primer lugar, implicó el desarrollo de actividades curatoriales con el fin de acondicionar los elementos óseos y asegurar su preservación a largo plazo. De esta forma se puso en valor a tales colecciones, institucionalizadas hace décadas y que no habían vuelto a ser estudiadas. En relación con esto último, el reanálisis efectuado en este trabajo estuvo guiado con nuevas preguntas y metodologías, se abordaron distintas líneas de estudio y además se realizaron fechados radiocarbónicos, fundamentales para la contextualización de las colecciones. En este sentido, este trabajo permitió obtener información inédita sobre las poblaciones humanas que habitaron la costa occidental del Río de la Plata durante el Holoceno tardío y constituye un puntapié inicial para continuar con las investigaciones en el área.