Introducción

La aproximación al estudio de la comida enfocada a los grupos del pasado ha sido un gran reto, ya que la documentación de los procesos mediante el registro arqueológico se torna, en algunos casos, casi imposibles de evidenciar. Por lo tanto, se ha optado por abordarlo mediante investigaciones multidisciplinarias e interdisciplinarias, es decir, desde un punto de vista en el cual se pueden integrar diferentes especialistas, perspectivas y evidencias, con la finalidad de comprender de mejor manera la forma en la cual todas las actividades relacionadas con la comida pudieron llevarse a cabo.

En la actualidad han surgido una gran cantidad de enfoques respecto a la antropología y arqueología de la comida, si bien no son sinónimos pues cada una de estas especialidades se apoya en evidencia y datos diversos, si pueden complementarse. La motivación de los grupos antiguos como modernos por la apropiación de los diversos elementos que componen toda la larga cadena de producción, ha propiciado el que estas dos disciplinas puedan responder a una gran cantidad de temas relacionados que mediante la evidencia arqueológica como la que aquí presentamos nos permitan expandir el conocimiento sobre dietas, eficiencia, producción, sistemas agrícolas, especies comestibles, beneficios a la salud, costes, etc. (Gosden y Hather 2004; Hastorf 2016).

Las nuevas técnicas de análisis microscópicos, las novedosas corrientes teóricas y subdisciplinas como la paleoetnobotánica y la arqueobotánica, nos acercan de una manera nunca imaginada a los enfoques adoptados por la antropología y la arqueología de la comida: poder, status, desigualdad, política, religión, economía, etc. (Cuéllar 2013; Gosden y Hather 2004; Hastorf 2016; Smith 2006; Twiss 2012).

Con el fin de proponer la posible dieta al interior de un pequeño conjunto arquitectónico de la antigua ciudad de Palenque, así como para entender la explotación del medio local y la disponibilidad de plantas cultivadas y silvestres, se planteó la necesidad de realizar un análisis arqueobotánico en el conjunto Limón de Palenque, Chiapas (Figura 1). El análisis arqueobotánico practicado en este conjunto se propuso con la finalidad de recuperar almidones, fitolitos, restos de fauna, carbón y semillas (Venegas Durán 2019). Sin embargo, los resultados aquí mostrados solamente son el producto del análisis e identificación de gránulos de almidón llevados a cabo a una muestra de doce fragmentos líticos y cerámicos, localizadas al interior del citado conjunto. Gracias a estos resultados se pueden realizar nuevas propuestas sobre el uso y explotación de los diferentes nichos ecológicos a los cuáles tuvieron acceso los grupos mayas del pasado.

Palenque es un sitio arqueológico localizado en el municipio mexicano del mismo nombre, perteneciente al estado de Chiapas, ubicado en el sureste del país. Palenque es un referente dentro de la investigación arqueológica en México y en general de la cultura maya, por el alto grado de sofisticación y organización planeada y desarrollada que se puede apreciar en el sitio arqueológico (De la Garza et al. 2016; Martin y Grube 2001; Schele 1981) (Figura 1 y Figura 2).

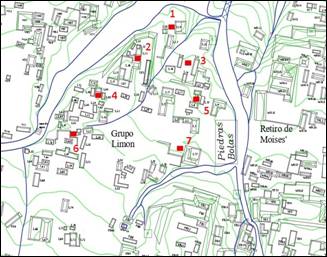

Para la presente investigación se realizó un proyecto que fue sometido ante el Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en México, la cual fue aceptada y autorizada. De esta manera, se llevó a cabo la excavación de 7 pozos de sondeo de 1x1 metros en el conjunto arquitectónico Limón, ubicado en el sector oeste del sitio arqueológico de Palenque (Figura 3 y 4), con la finalidad de recuperar muestras de suelo y artefactos asociados a la ocupación de dicho conjunto. Los pozos de sondeo fueron ubicados en espacios abiertos como patios y plazas, en la conjunción de varias estructuras habitacionales o en la parte trasera de dichos edificios, con la intención de poder ligar de manera efectiva y clara, el contexto habitacional, con los restos depositados in situ al momento del abandono de las estructuras en cuestión (Figura 5).

Figura 2: A) Templo de las Inscripciones de Palenque; b) El Palacio; c) Patio de los Cautivos, interior del Palacio; d) Templo de la Cruz, Grupo de las Cruces.

Figura 3: Levantamiento topográfico del sitio arqueológico de Palenque, indicando la ubicación del Conjunto residencial Limón (Tomado de Barnhart, 2001:8).

Figura 4: Acercamiento al Grupo Limón y ubicación de cada pozo excavado (Tomado de Barnhart, 2001:8).

Cómo se ha planteado, el objetivo de este trabajo es discutir los datos obtenidos a través de la identificación de gránulos de almidón en artefactos líticos llamados metates1, y una vasija cerámica, con el fin de sumar al ya amplio repertorio de plantas aprovechadas en la antigua ciudad de Palenque (Nations y Nigh 1980; Trabanino 2014). Para ello se presenta a continuación los procesos para la extracción, identificación y resultados de los análisis de almidones.

Métodos y materiales

El análisis arqueobotánico llevado a cabo para la presente investigación incluyó una aproximación hacia la identificación de almidones en herramientas líticas y fragmentos de cerámica. Esta aproximación ha sido implementada en distintos contextos, incluyendo el Área Maya, dando resultados alentadores (Cagnato 2018; Cagnato y Ponce 2017; Ezra et al. 2015; Matos 2014)Por lo que se seleccionaron ocho fragmentos de metates y manos de metate en mejores condiciones, y cuatro fragmentos de una olla (Figura 6). En la Tabla 1, se muestra el tipo de objeto y su procedencia, así como su temporalidad asociada y otros datos complementarios (Tabla 1).

La extracción e identificación de almidones se realizó en las instalaciones del Taller de análisis químicos y microscópicos de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Por otro lado, el sedimento de los metates y la cerámica fue obtenido mediante la inmersión de los artefactos en agua destilada, los cuales fueron colocados en contenedores al interior de un baño ultrasónico. Este segundo equipo se pudo acceder a través de la gestión de la Dra. Carmen Salazar del departamento de Ecología Tropical del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UADY (Figura 7).

El uso del baño ultrasónico plantea la posibilidad de que todos los residuos microscópicos que hubiesen estado incrustados en dichos artefactos se debieron haber desprendido.El sedimento fue colectado después en tubos tipo Falcon. Los tubos viales se quedaron en reposo durante aproximadamente una semana, permitiendo de esta forma que todas las partículas que tuvieran un peso mayor al de los almidones se precipitaran al fondo, mientras que, en la parte superior del sedimento, teóricamente se deberían quedar los almidones (Therin y Lentfer 2006:159-160).

En este sentido, se tomó parte del sedimento que se encontraba en la capa superficial del tubo Falcon y fue trasladado a un tubo de dimensiones más pequeñas o tubo tipo Eppendorf.

Se pasó por la centrífuga una sola vez para concentrar todos los residuos y posteriormente se pasaron a tubos viales más pequeños para poder extraer los almidones.

Para continuar con elproceso, se siguió el protocolo de extracción que ha sido originalmente establecido por Therin y Lentfer (2006:159-160), y modificado por otros investigadores como Pagán Jiménez (2015), Cruz Palma (2014), entre otros. Dicho protocolo ha sido implementado en diferentes contextos, dando resultados positivos en la extracción de los almidones (Ezra et al. 2015; Matos Llanes et al. 2016; Rodriguez et al. 2016; Therin y Lentfer 2006). Este proceso utiliza la densidad de diferentes líquidos para poder separar los almidones de la matriz, en este caso el sedimento proveniente de los metates. Se siguieron los pasos que se describen a continuación:

1. Se tomó aproximadamente 1 gr de sedimento y se colocó en un tubo vial.

2.Se agregó 1 ml de cloruro de cesio (CsCl) con una densidad de 1.79 g/cm³.

3.Se cerraron los tubos viales y se agitaron para formar una mezcla homogénea.

4. Se centrifugaron a 2500 rpm durante quince minutos en una centrifugadora Solbat® modelo C-40.

Posteriormente, se trasladó la fracción flotante, con ayuda de una micropipeta con puntas estériles, a tubos viales nuevos, previamente rotulados para no confundir las muestras. Lo que sucedió en este paso es que todas las partículas mayores a 1.79 g/cm³ se precipitaron y los que tienen una densidad menor flotaron, entre estos últimos deben encontrarse los almidones.

1. A los nuevos tubos con la fracción flotante se le agregó entre 0.5 y 1 ml de agua destilada, cuidando de que se encuentren balanceados. Se agitaron y se colocaron nuevamente en la centrifugadora.

2.Se centrifugó a 3,200 rpm durante veinte minutos.

3.En este paso lo que sucedió fue que debido a que el agua cuenta con una densidad de 1 g/cm³ y los almidones aproximadamente entre 1.5-1.79, estos últimos debieron de haberse precipitado. Por lo tanto, posteriormente se eliminará la mayor cantidad de agua sin tocar el fondo.

4. Se repiten los pasos 6, 7 y 8 tres veces más, agregando menos agua en cada paso.

5. Al final se agita para poder concentrar los almidones.

6. El precipitado final se toma con una micropipeta con puntas estériles.

7. El último paso consistió en colocar la muestra en un portaobjetos, al cual se le agregó una gota de glicerol, se mezcló y se le colocó un cubreobjetos. Al final se sellaron los cuatro extremos con barniz de uñas para evitar el escurrimiento de la muestra.

Posterior a la preparación de las muestras se procedió a la observación en un microscopio metalográfico vertical Velab® VE-146 con objetivos de 4x, 10x, 20x y 40x.

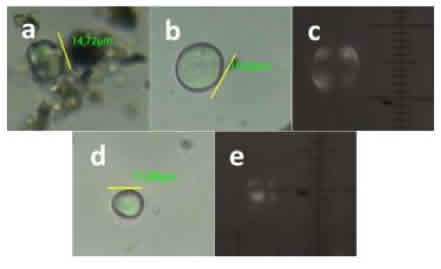

La observación de las muestras consistió en un primer acercamiento con el objetivo de 20x para poder recorrer completamente la muestra en los dos ejes, X y Y. Una vez identificado el almidón en la muestra se utilizó el objetivo a 40x para poder observar con más detalles las formas de los almidones (Herrera y Novelo 2019). La identificación de los almidones se realizó siguiendo las descripciones morfológicas establecidas en la literatura especializada como la descrita por Torrence y Barton (2006) y Pagán Jiménez (2015: 10-15), en el que se mencionan distintas variables como la forma del almidón, hilum, posición del hilum, laminado, largo, ancho, fisura, etc. Por otro lado, también se tomó en consideración la colección de referencia realizada en el laboratorio de la FCA-UADY, en el que destacan algunas de las especies más conocidas regionalmente como el maíz (Zea mays), frijol (Phaseolusvulgaris y Phaseoluslunatus), achiote (Bixaorellana), camote (Ipomea batatas), yuca (Manihotesculenta), ñame (Dioscoreaalata), jicama (Pachyrhizuserosus), entre otros. Finalmente, en el caso de almidones con daños, se revisaron publicaciones y trabajos experimentales en el que se muestran los resultados de diversas alteraciones ocurridas en los almidones causados por diversos procesos como hervido, molido o tostado (Babot 2013; Henry et al. 2009; Novelo y Herrera 2019).

Los almidones que fueron identificados se registraron fotográficamente y se midieron a través de una tableta incorporada al microscopio a través de luz transmitida. Por otro lado, las características visibles a través de luz polarizada no fueron posibles de fotografiarse en la tableta, por lo que se utilizó un teléfono celular marca Nokia® con una cámara principal de 16 megapíxeles, para poder tomar las fotografías y observar las cruces de extinción de los almidones (Herrera y Novelo 2019).

Resultados

Se obtuvo un total de veinticuatro almidones en ocho de las doce muestras analizadas. Entre las especies identificadas se encuentran: chile (Capsicum spp.), maíz (Zea mays), almidones afines a tubérculos como camote (Ipomea batatas); sobresalen almidones con características morfológicas afines a fabáceas entre las que es posible se encuentren las especies de Phaseolus spp. (Figura 8).Así también, algunos de los almidones no fue posible identificarlos con alguna morfología conocida, pero sin duda, sus características destacan la presencia de almidones de distintas especies (Herrera y Novelo 2019).

Figura 8: a) y b) Probable almidón de frijol (Phaseolusspp) con daños en su estructura por hervido, Muestra 91. c) y d) Almidón experimental de frijol con daños similares en su estructura después de ser expuesto a ebullición por 15 minutos. Las flechas indican los daños similares en ambas muestras (Fotografías c y d tomadas de Novelo y Herrera 2019).

Por otro lado, la ubicuidad de los almidones (Tabla 2) enfatiza la presencia de almidones de una misma especie dentro del conjunto de muestras analizadas (Popper 1989:60-61), destacando con mayor presencia al chile (Capsicum spp.) con un 50% (Figura 9) y almidones con morfologías afines a frijol con el 50%. Por el contrario, en menor proporción se encuentran los almidones afines a tubérculos con el 25% y finalmente el maíz con el 12.5 % (Figura 10). Destaca el hecho de que el maíz no se ubica entre las muestras con mayor presencia como suele suceder en otros contextos.

Figura 11: Almidones afines a chile (Capsicumspp.). a) Perteneciente a la muestra 8; b) Mismo chile en campo oscuro. c) Chile proveniente de la muestra 50; d) se muestra en campo oscuro. e) agrupación de almidones de chile de la muestra 84 (3); f) mismos almidones vistos en campo oscuro (Fotografías de los autores). g) y h) Almidón de referencia de chile.

Otro de los datos interesantes han sido la identificación de un par de almidones que muestran daños en su estructura como resultado de procesos culinarios, específicamente por haber pasado por un proceso de hervido (Herrera y Novelo 2019) (Figura 8a y 8b).

Discusión

La evidencia de almidones recuperada de los artefactos analizados del Grupo residencial Limón, si bien es una muestra pequeña debido a que no forma parte de un proyecto institucional, ni recibió financiamiento externo, abre la posibilidad de poner sobre la mesa algunas consideraciones sobre tres aspectos: 1) algunas plantas aprovechadas por los habitantes en el conjunto; 2) consideraciones de cómo se pudieron haber usado los artefactos analizados para procesar algunos elementos alimenticios; 3) propuestas de productos comestibles en el conjunto que podría asimilarse a los datos obtenidos en otros sitios arqueológicos del Área Maya y que han sido documentados en diversas ocasiones (Herrera-Parra 2018;Lentz1999 2000; Matos Llanes 2014; Miller y Schaal 2005;Morell-Hart 2011, 2014).

Con respecto a los dos primeros aspectos, un punto que destaca en los resultados obtenidos es la presencia de almidones de maíz en baja ubicuidad, comparada con los almidones afines a Capsicum spp. yPhaseolus spp., ya que en la mayoría de las muestras obtenidas de metates y manos de metate se encontraron estos géneros (chiles y frijoles) o almidones con características morfológicas afines a ellos. Lo anterior señala cómo los metates y las manos fueron posiblemente usados para otras actividades diferentes a la más común que es la de moler maíz (Cagnato 2019). La muestra 84, por ejemplo, indica que el metate posiblemente haya sido empleado para moler distintos elementos ya que presenta gránulos de almidón de chile (Capsicum spp.) y maíz (Zea mays), coincidiendo con restos hallados en otros sitios como Cuello en Belice (HatheryHammond, 1994). Lo anterior es reforzado, para el Norte de Yucatán, por Herrera-Parra (2018) y Matos Llanes (2014) en su estudio de dos grupos domésticos de estrato bajo y de un grupo de estrato medio, respectivamente, en el sitio de Sihó; destacando a través de un análisis de enriquecimiento químico de suelos asociados a metates, en complemento con identificación de gránulos de almidón, la posibilidad de un uso diferenciado de los metates de los grupos domésticos estudiados.

Investigaciones etnográficas recientes como las de Aguilar et al. (2008) y Littaye (2016) respecto a la molienda de sustancias diferentes al maíz, presentan cómo se ha experimentado en la preparación de pinole2 hecho de elementos como el frijol, amaranto, lenteja y otros cereales y leguminosas, así como sus diferentes mezclas posibles y sus valores alimenticios y nutricionales. De la misma manera, Zizumbo y Colunga (2016) han documentado ampliamente en el occidente del área Mesoamericana, la obtención de tamales con una mezcla hecha con pinole de frijol o incluso calabaza y humedecidos con jugo o agua de agave para formar una pasta. Por tanto, el uso diferenciado de los metates fue una práctica común en gran parte de Mesoamérica y el Área Maya. Sin embargo, lo anterior solo es posible si se tiene acceso a estos implementos, ya que autoras como Fernández (2016), Rodríguez (2017), Lira (2013), entre otras, han documentado que en comunidades mayas yucatecas la disponibilidad de metates es de uno o dos por grupo doméstico, por lo que un uso diferenciado no siempre es posible de identificar cuando se tratan de pocos artefactos de este tipo.

Para el caso de las muestras 50 (bordes y fondo) y 50-21, las cuales corresponden a una olla, el patrón es similar al presentado por los metates con la presencia de Chiles y frijoles con mayor relevancia; sin embargo, en este caso la evidencia muestra el posible contenido a lo largo de la vida útil de la pieza. Por otro lado, es interesante que el mayor número de almidones (N=5) se presentó en la muestra cerámica relacionada a los bordes (50 bordes) de la vasija en comparación con respecto al fragmento correlacionado al cuerpo y base. Esto señala el hecho que por ser una forma cerámica de olla, esta pudo estar conteniendo cantidades que llegaban a los niveles más altos del contenedor, al menos para el caso de la vasija al que pertenecen los fragmentos de cerámica analizados.

Cómo se ha mencionado las muestras en las que se obtuvo una mayor cantidad de almidones fueron la muestra 50 bordes (N=5) y 50 fondo (N=4), planteando el posible uso para procesar diferentes vegetales. La muestra 50 (bordes y fondo) destaca que posiblemente se haya podido utilizar para contener alguna especie de caldo, bebida o almacenamiento de algún elemento hecho a base de frijoles (Phaseolus spp.) y/o camote (Ipomea batatas) o el almacenamiento de estos elementos.

En cuanto al tercer aspecto a discutir sobre los resultados obtenidos, está relacionado con las especies aprovechadas y algunas posibles formas de consumo. Como se ha mencionado, entre las especies se identificaron Phaseolus spp. (frijoles), Ipomea batatas(camote) y Capsicum spp. (chile), así como Zea mays (maíz), todos reconocidos en los restos hallados en metates y fragmentos cerámicos correspondientes a borde y fondo de una olla. Los almidones por su naturaleza son duraderos en el tiempo a pesar de pasar por algunos procesos de producción de los alimentos, por lo tanto son una fuente interesante de conocer algunas posibles formas en las cuáles fueron procesados los recursos para obtener alimentos específicos (Babot 2013; Henry et al. 2009; Torrence y Barton 2006).

Para el caso de los gránulos identificados, como se ha descrito líneas arriba, algunos almidones presentan daños visibles en su morfología el cual se relacionan con daños por calor. Por ejemplo, los almidones hallados en las muestras 84, 91 (1) y (2), presentan daños similares a los obtenidos en almidones experimentales pasados por procesos como el hervido o tostado (Novelo y Herrera 2019) por lo que es posible que fueron sometidos a una cocción previa antes de ser molidos. Etnográficamente se ha registrado que algunas leguminosas deben ser cocinadas antes de su consumo y de la cual se puede obtener una pasta o algo similar o bien, una vez cocidos y en seco, elaborar un polvo o pinole para incorporarlo en bebidas o en la elaboración de otras mezclas (Salinas 2015). Esto estaría indicando procesos específicos de cocción que fueron utilizados para poder ablandar los alimentos y obtener mejores texturas, facilitar la molienda y/o digestibilidad.

En cuanto al camote (Ipomea batatas), como se sabe, es una especie muy utilizada en el Área Maya como parte fundamental de la alimentación prehispánica, y hasta hoy. Esta especie ha sido reportada en varios sitios y su uso para preparación de alimentos y bebidas es bien conocido (Bronson 1966; Hather y Hammond 1994; Meléndez y Hirose 2018; Novelo y Herrra 2019; Terán y Rasmussen 2009). Es probable que su presencia pueda indicar la preparación de bebidas, específicamente atoles 3 , como ha sido descifrado en distintos registros epigráficos (Beliaev et al. 2010), en otros sitios del Área Maya (Novelo et al. 2019) e incluso en sitios cercanos a la región de Palenque (Trabanino y Guadarrama 2016).

Finalmente, si bien los resultados en los almidones muestran probables tendencias, el bajo porcentaje en la presencia de almidones de maíz podría deberse al limitado muestreo; pues se conoce que para periodos del Clásico, el maíz fungía como la principal fuente de alimento, ya que de esta planta se desprendían variedad de bebidas y tamales ampliamente documentados (García Barrios 2017; Martin 2012; Montero y Varela 2017; Taube 1989).

Conclusiones

Estos resultados se acumulan a los datos obtenidos por este proyecto de investigación a los alcanzados en el análisis de restos macrobotánicos y los restos zooarqueológicos; sin duda, gracias al análisis de almidones, podemos imaginar la diversidad de platillos que se pueden preparar con el listado de plantas comestibles aunado a la lista de animales identificados mediante el registro arqueológico en las excavaciones del Grupo Limón (Venegas Durán, 2019). Desde la comida más representativa del área Mesoamericana como son los tamales (Zea mays), hechos con chipilín (Crotalarialongirostrata), condimentados con pimienta (Pimenta dioica), rellenos de carne de tortuga (Kinosternon acutum) o bien, diferentes peces traídos del Golfo o del Pacifico (Lutjanusspp), acompañado por diferentes guisos con armadillo (Dasypus novemcinctus), sin olvidar el siempre omnipresente picante (Capsicum spp) y dulces hechos con guayaba (Psidiumguajava) o ciruela (Spondias purpurea). Además de por supuesto algunas bebidas preparadas con frijoles, camote, maíz y chile, pues debido a la forma en que fueron molidos, podemos proponer que fueron mezcladas con agua tal y como se realiza en la actualidad con la bebida llamada pozol4, ampliamente difundida en la actualidad en el sureste mexicano (López et al. 2019).

Las posibilidades son diversas, estamos abriendo nuestro entendimiento sobre temas que no son comúnmente tratados en las investigaciones en Mesoamérica y que muchas veces solo son abordadas de forma tangencial.

A lo largo de esta investigación, hemos podido comprender un poco más sobre las relaciones de subsistencia de un conjunto organizado de individuos. De la misma manera, hemos ampliado nuestro conocimiento sobre la disponibilidad de los recursos para los habitantes de un conjunto residencial de la antigua ciudad de Palenque, alejado del núcleo central.

Notas

1 El metate es una herramienta Mesoamericana para moler diferentes tipos de materias primas, por lo general de forma rectangular y puede tener soportes o no, fabricada generalmente en basalto, aunque en el área Maya los hay de caliza también.

2 El pinole es un alimento Mesoamericano, en la actualidad en México, se elabora tradicionalmente a base de harina de maíz y se endulza con piloncillo (dulce de caña de azúcar).

3 El atole es una bebida hecha a base de maíz molido con agua, al cual se le agregan distintas especias y otros vegetales.

4 El pozol es una bebida espesa, a base de cacao y maíz de origen Mesoamericano.