1. INTRODUCCION

El Chaco Semiárido es la región del Parque Chaqueño y en Argentina la región de mayor superficie, representando el 40 % del total. Abarca sectores de las provincias de Formosa, Chaco, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Córdoba. Está limitado por el Chaco Húmedo, al este, y el Chaco Serrano y Árido, al sur y oeste. Al norte se continúa en el Chaco Paraguayo y Boliviano (SAyDS, 2007).

Es en esta región donde el bosque alcanza su mayor expresión, tanto en relación con la extensión y continuidad espacial de la masa boscosa como en la presencia de las especies más importantes de la Región Chaqueña. Rica en especies xerófilas semi-caducifolias, adaptadas tanto a las importantes fluctuaciones de disponibilidad hídrica y a las variaciones térmicas como a la herbivoría (SAyDS, 2007).

La fauna originalmente fue abundante y variada siendo por excelencia el sustento de los pueblos originarios de la Región. El vocablo “chaco” indica lugar de cacería (SAyDS, 2004).

Después de la irrupción de la civilización occidental en América, el aprovechamiento de los recursos forestales nativos se limitó a la explotación selectiva de su madera, aprovechando sólo una parte del árbol, quedando el resto abandonado en el monte. Sin embargo en la actualidad la tendencia del uso de las áreas forestales naturales se orienta al uso múltiple, teniendo en cuenta la diversidad de bienes y servicios que producen los ecosistemas (Martínez, 2010). Esta nueva estrategia de manejo motivó en gran medida el interés en la investigación de los denominados Productos Forestales No Madereros (PFNM).

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2007), los PFNM consisten en bienes de origen biológico diferente de la madera que se obtienen a partir de los ecosistemas forestales. Su existencia es crucial para satisfacer las necesidades de sustento de buena parte de los habitantes del planeta que viven en los bosques o sus alrededores.

Es conveniente aclarar que en el presente trabajo no se incluye la fauna silvestre; si incluye todo producto que sea factible de aprovechar de las ramas, a pesar de ser éstas material leñoso (PIARFON, 2004).

El hecho de que en el Chaco Semiárido habiten aun comunidades aborígenes de cazadores y recolectores con tradiciones y conocimientos ancestrales es una oportunidad propicia para investigar y recuperar estos conocimientos sobre el aprovechamiento de PFNM (GTZ, 1996). Otra ventaja para el desarrollo del aprovechamiento múltiple es la presencia en la Región de organizaciones no gubernamentales que tienen como objetivos la revalorización de las prácticas ancestrales de los pobladores (campesinos y aborígenes), el rescate de las costumbres y tradiciones y la capacitación para la autogestión.

Bajo estas condiciones, la profundización de la investigación, el desarrollo y la transferencia de resultados, pueden constituirse en herramientas para lograr el crecimiento de los mercados de PFNM ya existentes y el desarrollo de nuevos. De esta manera se pretende mejorar la calidad de vida de las comunidades y la práctica del uso sustentable del recurso.

Cabe destacar que a pesar de que el Chaco Semiárido es una zona parcialmente degradada, por la constante intervención del hombre, conserva aún potencialidad para el aprovechamiento integral de sus productos, contando con especies que generan productos madereros y no madereros que se comercializan a nivel regional, nacional y algunos en el mercado internacional. Entre estas especies se encuentran la “brea” (Cercidium praecox), que exuda una goma o resina de valor comercial; y el “guayacán” (Caesalpinia paraguariensis (D. Parodi) Burkart) que se usa como alimento y medicina. También se encuentran el “algarrobo blanco” (Prosopis alba), que posee frutos aptos para el consumo humano y animal, y el mistol (Ziziphus mistol) de cuya corteza se extrae una tintura de color castaño oscuro. Otra especie generadora de productos madereros y no madereros es la “tusca” (Acacia aroma) que proporciona una infusión a partir de sus hojas las cuales se usan como antiasmático y para la presión alta. El “Sacha limón” (Capparis speciosa) cuenta con frutos comestibles y las hojas de “sombra de toro” (Jodinia rhombifolia) proporcionan una infusión purgante. Existen otras especies que son parte de la medicina popular (Demaio et al, 2002).

Así también, Giménez (2008) explica que la corteza tiene características diferentes según la especie, en ella se encierra un inmenso caudal de sustancias químicas, que debidamente tratadas, pueden transformarse en productos útiles a la sociedad.

Según Medina (2010) los productos forestales no madereros son fundamentales a la hora de proponer modelos de desarrollo sustentable ya que la mayoría de ellos están arraigados en la cultura local, por lo que cuentan con el conocimiento, reconocimiento y aceptación de la población. Un alto porcentaje de los PFNM satisfacen inmediatamente necesidades primarias de los pobladores, como la alimentación y la salud; la producción de los mismos contribuyen al resguardo de valores y hábitos propios de una cultura; en muchos casos, se rescatan conocimientos ancestrales; y su consumo es más bien regional y no global, es decir más compatible con la productividad de un ecosistema rico en biodiversidad.

Según FAO (2007), los profesionales que llevan a cabo las actividades de relevamiento, deben tener en cuenta los siguientes aspectos: analizar los PFNM con los usuarios y determinar cómo contribuyen a los medios de vida, reconociendo que los hogares dependen de esos productos en distintas medidas, de acuerdo con su nivel de pobreza y vulnerabilidad. Otro aspecto a tener en cuenta es diferenciar a los grupos que recolectan los distintos PFNM, y establecer de qué manera pueden acceder a ellos y si se utilizan para el consumo personal, el comercio o ambos fines. Saber reconocer las prácticas tradicionales relativas a la extracción y recolección de PFNM, incluidas las normas tradicionales de acceso, es muy importante a la hora de consultar a los productores. Determinar cuáles son los hogares que pueden invertir en actividades comerciales y si esta opción resulta más apropiada que otras fuentes posibles de ingresos para los grupos vulnerables, y finalmente, identificar las oportunidades y limitaciones relacionadas con el acceso, la recolección y el comercio de PFNM.

Actualmente en la región existen proyectos llevados a cabo por instituciones y organizaciones que tienen como fin promover el aprovechamiento de los PFNM, como una forma de hacer un uso sustentable del recurso, la mayoría de éstos tienen como objetivo trabajar conjuntamente con las comunidades locales para colaborar son su desarrollo.

Según la SAyDS (2010) existen limitaciones en la recolección de información sobre PFNM entre las que se pueden mencionar: el término “PFNM” no está incluido en las descripciones internacionales de productos básicos ni en los sistemas de clasificación de productos y, la clasificación de los PFNM varían considerablemente, al igual que su valor global debido a que los países no se han puesto de acuerdo en la terminología. Por otro lado, las áreas dedicadas a la estadística forestal no priorizan la parte de los PFNM y su variación en la nomenclatura dificulta la comparación en el curso del tiempo.

Este trabajo tuvo como objetivo realizar un relevamiento de las instituciones y organizaciones que trabajan con PFNM en Santiago del Estero (región del Chaco Semiárido), determinar las actividades que realizan y otros aspectos ligados a la metodología que emplean así como a las problemáticas que enfrentan en la producción y comercialización.

2. METODOLOGÍA

2.1. Relevamiento de Instituciones y organizaciones que desarrollan actividades con PFNM.

A fin de establecer en número y nombre de las instituciones y organizaciones que desarrollan actividades con PFNM en el semiárido chaqueño y confeccionar un registro ordenado de las mismas, se recurrió a la búsqueda por internet, a la consulta en bibliotecas, instituciones gubernamentales, instituciones no gubernamentales, docentes y profesionales del sector.

2.2. Relevamiento de las actividades y/o líneas de investigación sobre PFNM que realizan dichos organismos.

A partir del registro de las instituciones y organizaciones que desarrollan actividades con PFNM en el semiárido chaqueño se cursaron correos electrónicos y/o cartas a los responsables e investigadores sobre las actividades y/o líneas de investigación que realizan dichos organismos sobre el tema en cuestión. También este relevamiento se complementó a través de revisión bibliográfica.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Relevamiento de Instituciones y organizaciones que desarrollan actividades con PFNM

Se detectaron en total 19 establecimientos vinculados a la producción, investigación y extensión de PFNM. De ellos sólo 1 se dedica a la extensión exclusivamente; 7 se dedican a la producción y comercialización; 1 a la extensión e investigación; 8 a la producción y extensión; y 2 a la extensión, investigación y producción de PFNM. La mesa de tierras de Ojo de Agua es la única organización que se dedica exclusivamente a la extensión. Entre los que se dedican a la producción y comercialización se encuentran la UPPSAN, MOCASE VC, Central Campesina Salado Centro, Cooperativa “La Criollita”, Grupo “Tukuypa Huasi”, Grupo “A la Canasta” e INTI ATUM, en donde se identificó particularmente a Nancy Campos quien cuenta con años de experiencia en la elaboración de productos con harina de algarroba y especialización en la producción de dicho producto. El INTI, delegación Santiago del Estero, a través de actividades vinculadas con el programa Pro-huerta, es el organismo gubernamental que se dedica a la extensión y la investigación simultáneamente. Los organismos dedicados a la producción y extensión son INCUPO, FUNDAPAZ, GADE, SEPyD, AFIH, ADOBE, El Ceibal y PROPARD. Finalmente, los organismos que desarrollan tanto a la investigación, la extensión y la producción son la UNSE, a través de la FCF y FAyA; e INTA Santiago del Estero, a través del programa Pro-huerta. La Tabla 1 presenta el listado de Instituciones, tipos, ubicación geográfica, direcciones y persona de contacto. La Figura 1 presenta la ubicación geográfica de las instituciones y organizaciones mencionadas en el presente trabajo.

Figura 1 Ubicación de organizaciones e instituciones que trabajan en el Chaco Semiárido 1 INCUPO 2 UNPPSAN 3 MOCASE 4 FUNDAPAZ 5 GADE 6 SEPyD 7 AFIH 8 Central campesina salado norte 9 ADOBE 10 INTI ATUM 11 El Ceibal 12 PROPAD 13 Mesa de tierras de Ojo de agua 14 Prohuerta INTA 15 INTI 16 UNSE 17 La Criollita 18 Tukuypaj Huasi 19 A la canasta

3.2. Relevamiento de las actividades y/o líneas de investigación sobre PFNM que realizan dichos organismos.

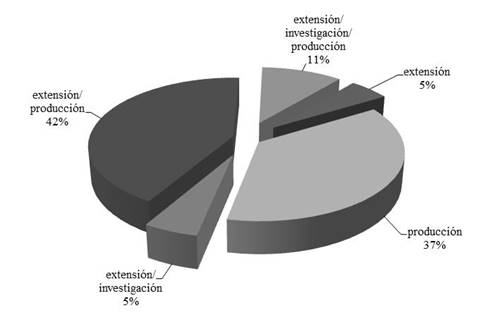

Se pudo establecer que del total de organizaciones e instituciones relevadas, aproximadamente sólo el 5 % se dedica únicamente a la actividad de extensión, el 37 % se dedica únicamente a la producción, el 5 % a la investigación y extensión en conjunto, el 42 % a la extensión y producción conjuntamente, y el 11 % realizan extensión, investigación y producción simultáneamente, como se muestra en la Figura 2.

Luego de realizada la caracterización de las instituciones vinculadas a los PFNM se confirmó con los resultados anteriormente citados, que en la actualidad la tendencia del uso de las áreas forestales naturales se orienta al uso múltiple, teniendo en cuenta la diversidad de bienes y servicios que producen los ecosistemas, tal como lo plantea Martínez (2010).

Demaio et al (2002) y Giménez (2008) plantean las capacidades de algunas especies forestales y de la corteza, respectivamente, para la generación de productos madereros y no madereros lo que se confirma con el 37 % de instituciones relevadas que se dedican solamente a la producción.

Así mismo quedó demostrado el difícil acceso a la información debido a diferentes inconvenientes en la recolección de datos sobre las instituciones y organizaciones no gubernamentales vinculadas a los PFNM, de acuerdo con lo que expresa la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (2010), donde se presentan y detallan las limitaciones mencionadas.

4. CONCLUSIONES

Del análisis de las organizaciones e instituciones relevadas se concluye que:

- La mayoría de los establecimientos se dedican a la producción y extensión conjuntamente y se identifican como asociaciones civiles tipo ONG o cooperativas, siendo éstas el nexo entre la producción y la comercialización de los PFNM,

- Existe un número considerable de establecimientos que se dedican únicamente a la producción, representados por grupos de productores y asociaciones de base. Éstas comercializan sus productos mediante las asociaciones tipo ONG o cooperativas,

- Sólo 2 (dos) de los establecimientos relevados se encargan de realizar las tres actividades en conjunto (investigación, producción y extensión), mostrando una continuidad en el manejo de los PFNM. Si bien el tema se encuentra instalado en dichas comunidades aún deben marcarse claramente líneas de investigación.