1. INTRODUÇÃO

Moçambique possui florestas naturais que proporcionam vários bens e serviços de acordo com o tipo e região onde se encontram (Nhabanga y Ribeiro, 2009). Estas têm contribuído na subsistência, segurança alimentar, desenvolvimento econômico e bem-estar das comunidades circunvizinhas devido-as suas múltiplas funções e a sua natureza renovável (Leal, 2001).

O ecossistema predominante em Moçambique é a floresta de Miombo, que cobre dois terços da superfície do país, ocorrendo ao Norte do Rio Limpopo. Conforme as variações topográficas e fisiográficas, a estrutura e composição do Miombo é modificada pelo clima, solo e altitude, distinguindo-se duma região para outra (Ribeiro et.al, 2002).

A palavra “Miombo” provém de várias línguas faladas no centro de África e denota uma ou mais espécies dos géneros Brachystegia, Julbernardia, e Isoberlinia angolensis (Fabaceae, Subfamília Caesalpinioideae). De acordo com a precipitação, a floresta de Miombo subdivide-se em úmida e seca. A variante úmida é mais frequente no oeste de Angola, norte da Zâmbia, sudoeste da Tanzania e a zona central de Malawi, em áreas com precipitação média anual superior a 1000 mm. O Miombo úmido também ocorre em Moçambique, embora, muito pouco frequente (Frost, 1996).

Floristicamente, o Miombo úmido é mais rico que o Miombo seco e nele podem ser encontradas quase todas as espécies do Miombo, como por exemplo: Brachystegia spiciformis Benth., Brachystegia floribunda Benth., Brachystegia glaberrima R.E.Fr., Brachystegia longilifolia Burtt Davy & Hutch., Brachystegia bohemii Taub., Isoberlina angolensis Craib & Stapf. e Julbernardia globiflora (Benth.) Troupin. Também é possível encontrar um número significativo de outras espécies como Pterocarpus angolensis DC., Burkea africana Hook., Millettia stuhlmanii Taub., Pseudolochnostylis maproueifolia Pax., entre outras. Os solos são profundos, bem drenados e as árvores atingem alturas superiores a 15 m (Ribeiro et al., 2002).

Segundo autor anterior, a variante seca ocorre no Sul de Malawi, Zimbabwe e Moçambique, em áreas com uma precipitação média inferior a 1000 mm por ano e apresenta uma menor diversidade florística que no miombo úmido, sendo as espécies mais dominantes Brachystegia spiciformis, Brachystegia bohemii e Jubermardia globiflora.

Muitos são os beneficios obtidos da floresta de Miombo, entre eles pode-se ressaltar a produção de madeira e produtos não madeireiros, funções sociais, religiosas e culturais, recreação, criação de emprego e geração de renda, produção de energia, alimentos, assim como funções indirectas, tais como serviços ambientais relacionados com a conservação da biodiversidade, a protecção do microclima e a proteção das terras de cultivo nas bacias hidrográficas. Todos estes valores e funções tem que ser reconhecidos e valorizados, de modo que as florestas possam contribuir no desenvolvimento econômico, social e ambiental equilibrado (Moreno, 2001).

Em Moçambique, bem como em outros países da região Austral da África, a devastação dos ecossistemas é um dos problemas mais agudos que tem afetado a maioria das comunidades rurais. Este problema resulta do abate diário de centenas de árvores, corte indiscriminado de milhares de metros cúbicos de madeira, exploração desenfreada dos recursos marinhos para vários fins, prática de agricultura itinerante associada a queimadas descontroladas, exploração inapropriada de mangais, entre outras (MICOA, 2006).

Tal é o caso da floresta da localidade de Munhiba, ecossistema que demanda uma ação imediata, apresentando forte degradação da vegetação arbórea de espécies como: Pterocarpus angolensis DC., Afzelia quanzensis Welw., Berchemia zeyheri (Sond.) Grubov., Millettia stuhlmannii Taub., Dalbergia melanoxylon Guill. e Perr., Khaya anthotheca (Welw.) C. DC., Combretum imberbe Wawra, Burkea africana Hook. e Cordyla africana Lour. (PEDDM, 2014).

Um estudo feito na localidade de Munhiba por Julião (2013), mostrou coincidência em espécies como: a Brachystegia spiciformis Benth., Burkea africana Hook., Pseudolachnostylis maprouneifolia Pax., Pterocarpus angolensis DC. e Diplorhynchus condylocarpon (Mull.Arg.).

Paiva (2014), no seu trabalho sobre avaliação do estado de conservação das florestas comunitárias na localidade de Munhiba, refere que o alto nível de perturbação da vegetação verificado, derivou das atividades humanas e desastres naturais.

Nesta pesquisa, procurou-se avaliar padrões da estrutura e composição da vegetação arbórea e outros indicadores que não foram avaliados por Paiva (2014), como são: espécies sinantrópicas, apofíticas e antrópofitas, indicadores que permitem avaliar a degradação do ecossistema de acordo com os critérios de Ricardo et al. (1995).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Descrição da área de estudo

O estudo foi realizado na comunidade de Tavela, pertencente a localidade de Munhiba, posto administrativo de Mocuba-sede, distrito de Mocuba, província da Zambézia na concessão florestal da Faculdade de Engenharia Agronómica e Florestal (FEAF) junto a estrada N7. A localidade de Munhiba limita-se a Norte com a Sede do distrito de Mocuba, a Sul distrito de Namacurra, a Este distrito da Maganja da Costa através de rio Licungo e a Oeste a localidade de Namanjavira (MAE, 2005) (Figura 1).

SPFFBZ (2016).

Figura 1 Localização geográfica da área do estudo na comunidade de Tavela localidade de Munhiba

Os solos são vermelhos arenosos, de textura média e argilosos ao igual que na maior parte do interior do distrito. Estes solos são pouco desenvolvidos, geralmente pouco profundos, com reduzido teor de matéria orgânica e susceptíveis à erosão nos declives, sendo por isso aptos para o cultivo de oleaginosas, tubérculos e para pastagem de gado (PEDDM, 2006).

Segundo a classificação climática de Thornthwaite (1948), o clima é do tipo sub-úmido (subtropical), sendo influenciado pela Zona de Convergência Inter Tropical, determinando o padrão de precipitação, com a estação chuvosa de Dezembro a Fevereiro, associado a outras depressões que condicionam o estado do tempo nas duas estações, chuvosa e seca. A precipitação total oscila entre os 1000 mm - 1600 mm anuais.

A temperatura média mensal varia entre 20 ºC e 27 ºC, com a temperatura máxima variando de 27 ºC a 35 ºC, e a mínima de 15 ºC a 22 ºC. A amplitude térmica mensal vária de 10 ºC a 16 ºC. O período mais quente estende-se de Outubro a Fevereiro, sendo os meses mais frios Junho, Julho e Agosto. As temperaturas altas nos meses de Outubro e Novembro, associados ao início irregular da estação chuvosa, normalmente resulta na perda da primeira sementeira. A umidade relativa vária de 60 % nos meses secos a 80 % nos meses úmidos.

Segundo PEEDM (2012) citado por Saide (2014), o local de estudo é dominado por floresta de Miombo úmida com ocorrência de espécies maioritariamente da família Fabaceae, tais como: Brachistegia speciformis, Pericopsis angolensis (Baker) Meeuwen., Pterocarpus angolensis, Millettia stuhlmannii, Burkea africana, Khaya nyasica Stapf ex Baker f., Swartzia madagascariensis Desv., Cordyla africana Lour.Afzelia quanzensis Welw., Combretum imberbe Wawra.

Levantamento de dados

A coleta de dados foi com base em inventário florestal e observação direta. Para tal efeito fez-se um percurso com GPS na floresta circunvizinha à comunidade em uma área de 23 hectares. Para identificar a vegetação arbórea presente, recorreu-se à amostragem sistemática. Das 31 parcelas de 500 m² (20 m x 25 m), a primeira foi alocada de maneira aleatória e as restantes com separação de 50 metros entre si, tendo em conta os critérios de João (2015). Foi feito o inventário de todos os indivíduos acima de 2 m de altura.

O número de parcelas foi estabelecido de acordo com as características da vegetação. Para o cálculo dos parâmetros abundância, frequência, dominância e Índice de Valor de Importância (IVI) foram usadas as fórmulas Curtis et Macintosh (1950).

A identificação dos indivíduos fez-se inicialmente com ajuda dos guias em campo. O reconhecimento das espécies e as suas respectivas famílias, foi possível com auxílio do manual de Palgrave et al (2002), Regulamento da Lei de Florestas e Fauna Bravia em seu Anexo I: (Lista de classificação das espécies produtoras de madeira previstas no n.1 do artigo 11 do Regulamento da lei n. 10199, de 7 de Julho) e pelo manual de Koning (1993).

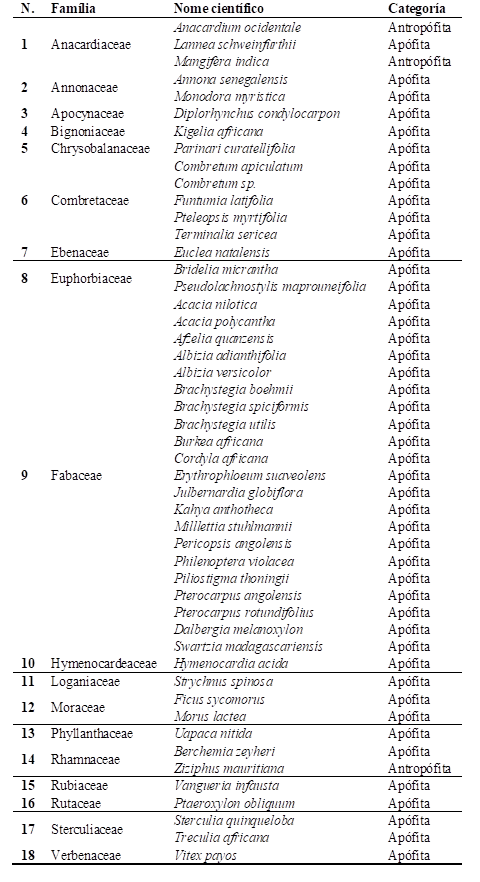

Foram classificadas as espécies sinantrópicas, de acordo com os critérios de Ricardo et al. (1995) (Tabela 1).

Espécie sinantrópica é aquela que está relacionada ou interfere com as atividades do homem, nativas ou introduzidas (Ricardo et al.,1995).

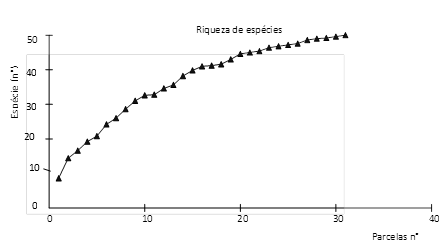

A suficiência amostral foi validada através do método da curva área-espécie, mantendo-se a curva constante a partir da parcela 27. De acordo com Ramírez (1999) o número de novas espécies em uma amostra aumenta logaritmicamente pelo aumento aritmético no número de unidades de amostragem e o ponto de estabilização da curva é tomado como o número de unidades de amostragem suficiente, ou seja, nenhuma espécie nova é adicionada. A partir disso, novas amostragens não são necessárias (Barros, 2007).

Para gerar a curva espécie/área utilizou-se o software BioDiversity Pro 1997 NHM e SAMS (http://www.sams.ac.uk/research/software). Para análise da abundância, frequência, dominância e dos pesos ecológicos das espécies presentes (IVIE) foi usado o programa Microsoft Excel 2007.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Validação da amostragem

A curva área-espécie representada (Figura 2) mostra um alto incremento nas primeiras parcelas, tendendo a ser mais horizontal na medida que novas parcelas foram incluídas no levantamento, verificando-se o ponto de estabilização da curva a partir da parcela 27 que permite inferir que a partir dela as mesmas espécies são repetidas nas parcelas, por isso a intensidade de amostragem é suficiente.

Composição florística

Nas 31 parcelas inventariadas foram registradas 18 famílias, 46 gêneros e 49 espécies distribuídos em 580 indivíduos em 1,55 ha (Tabela 2). Estes valores assemelham-se aos encontrados nos estudos feitos em regiões com condições semelhantes, na reserva florestal de Moribone, Zombe e em Bilane-Goba por Muhate (2004), Guedes (2004) na reserva florestal Nsudzula (2005), com valores de 51 espécies e 18 famílias, 55 espécies e 18 famílias e 50 espécies e 18 famílias, respectivamente.

Observou-se uma riqueza de espécies inferior comparativamente ao observado por Paiva (2014) que identificou 58 espécies e 18 famílias, em 2,5 ha amostrados, mas foi superior ao estudo feito por Williams et al. (2008), que verificou 22 espécies em 2,5 ha amostrados. Das 49 espécies encontradas, 32 coincidem com as identificadas por Julião (2013) na mesma comunidade, mas foram encontradas espécies que não haviam sido identificadas em estudo anterior dentre elas: Bridelia micrantha e Lannea schweinfurthii.

Entre as famílias com maior riqueza de espécies destaca-se Fabaceae seguida das Combretaceae, Anacardiaceae, Sterculiaceae, Rhamnaceae, Moraceae, Rubiaceae e Euphorbiaceae. Estas famílias constituem 80 % das espécies amostradas na área (Figura 3).

FA: Frequência absoluta, FR: frequência relativa (%), DA: densidade absoluta (Ind×ha), DR: densidade relativa (%), DoA: dominância absoluta (m2×ha-1), DoR: dominância relativa (%). IVI: Indice de valor importância ecológica.

Tabela 2 Estimativa dos parâmetros fitossociológicos das espécies arbóreas na comunidade de Tavela (Munhiba)

É importante assinalar que a família mais representativa foi Fabaceae, fato semelhante foi identificado em estudos feitos em mesmo tipo florestal (Miombo) por autores como Giliba et al. (2011), Hofiço (2014) e Nanvonamuquitxo (2014).

Existe coincidência com os resultados de Paiva (2014) e Julião (2013) que, às famílias melhor representadas, foram: Fabaceae, Combretaceae, Euphorbiaceae, Moraceae e Sterculiaceae .

Em relação à abundância, a espécie que mais se destacou foi Diplorhynchus condylocarpon (Mull. Arg.) Pichon e Brachystegia boehmii Taub e juntas formam 28 por cento do total das espécies amostradas (Figura 4).

Dentre as 10 espécies mais abundantes, em comparação com os resultados obtidos por Julião (2013) em estudo feito na mesma comunidade, há coincidência em espécies como: Brachystegia spiciformis Benth., Burkea africana Hook., Pseudolachnostylis maprouneifolia Pax., Pterocarpus angolensis DC., incluindo a espécie que mais destacou-se neste estudo.

Com base na frequência, a espécie que melhor se distribuiu pela área de estudo foi Diplorhynchus condylocarpon, encontrada em 25 parcelas das 31 inventariadas, o equivalente a 8,8 por cento. Segundo Fros (1996), esta e outras espécies da floresta de Miombo são encontradas com maior frequência em áreas onde as queimadas são intensas, porque é uma espécie heliófita e após os incêndios não há vegetação e a semente germina facilmente. Resultados semelhantes foram encontrados por Zimudzi et al. (2013) em seu estudo sobre composição de espécies lenhosas, estrutura e diversidade da Reserva botânica de Mazowe em Zimbabwe.

Das espécies com maior dominância Sterculia quinqueloba (Garcke) K. Schum foi a mais representativa, seguida de Pteleopsis myrtifolia, Brachystegia boehmii, Combretum apiculatum, Cordyla africana, Kigelia africana, Erythrophloeum suaveolens, Lannea schweinfurthii, Parinari curatellifolia, Ficus sycomorus.

Julbernardia globiflora foi a espécie que apresentou o menor IVI, seguida de Brachystegia utilis, Euclea natalensis, Albizia adianthifolia, Dalbergia melanoxylon . Philenoptera violacea (Tabela 2).

Onze espécies apresentaram um índice de valor de importância acima de dez e, juntas representaram 68 % do total de indivíduos amostrados. Dentre essas espécies, Brachystegia boehmii, Cordyla africana, Burkea africana, Pericopsis angolensis e Pseudolachnostylis maprouneifolia, apresentaram também elevada relevância ecológica por sua abundância, frequência e dominância (Tabela 2).

Resultados similares foram verificados por Julião (2013) e Oliveira (2015) no levantamento fitossociológico realizado em mesmo tipo florestal (Miombo).

Sterculia quinqueloba - destacou-se pelo IVI, embora esta espécie seja considerada produtora de madeira da 2ª classe de valor comercial (de acordo com o manual do Regulamento da Lei de Florestas e Fauna Bravia em seu Anexo I), a sua comercialização ainda é restrita, de acordo com as informações fornecidas pela comunidade.

As diferenças na composição de espécies são muitas vezes explicadas devido a fatores microsites (Zimudzi et al., 2013). No entanto, Frost (1996) acrescenta que o crescimento das árvores em ecossistemas de Miombo é geralmente determinado por factores edáficos, principalmente de nutrientes e umidade disponível, a posição da paisagem, os efeitos do fogo e distúrbios antrópicos.

Na Tabela 3 pode-se encontrar uma caracterização detalhada das espécies por família e classificação sinantrópica, a mais representativa foi Fabaceae com 21 espécies, típica das formações de Miombo segundo Nanvonamuquitxo (2014).

As 49 espécies identificadas são sinantrópicas, 46 são apófitas, representando 94 %; três enquadram-se na categoria de antropófita (Anacardium ocidentale, Mangifera indica e Ziziphus mauritiana) com seis porcento. Não foi encontrada nenhuma espécie parapófita (de origem desconhecida), e a maior percentagem de espécies foi apófitas (nativas), o que representa uma força para biocenosis segundo os critérios de Mitjans (2012). (Tabela 3)

4. CONCLUSÕES

Apesar de que existem evidências de manifestações antrópicas na floresta, há existência de 49 espécies, distribuídas em 18 famílias, 46 gêneros; com alta presença de espécies apófitas (nativas), é uma evidência que ainda existem padrões da flora que podem ser utilizados para sua própria restauração.

De maneira geral, a família com maior representatividade de individuos foi Fabaceae, com alta representatividade de Brachystegia boehmii e Cordyla africana, típicas dos ecossistemas de Miombo.

Existem espécies de valor comercial como: Dalbergia melanoxylon, Berchemia Zeyheri, Erythrophloeum suaveolens, Pterocarpus angolensis, Kaya anthotheca, Milllettia stuhlmannii, Afzelia quanzensis, Swartzia madagascariensi mas com baixo IVI, devendo-se levar em consideração nos projetos de reflorestamento.