Presentación

Cuidado y niñez1 se presentan estrechamente ligados. Esto es usualmente así en las experiencias infantiles, en torno a las cuales tienen lugar multiplicidad de actividades y relaciones que buscan propiciar el bienestar de niñas y niños y hacer posible su vida. También es así en la academia, donde el cuidado infantil aparece como relevante en un contexto en que el cuidado en general cobra visibilidad, lo que da lugar a un creciente campo de discusión (Szulc et al. 2019).

Omnipresente en la vida cotidiana, recién en las últimas décadas el cuidado se constituyó en objeto de reflexión de las ciencias sociales impulsado desde el feminismo. Este desarrollo posibilitó que se pusieran en evidencia un conjunto de actividades, saberes y lógicas que habían quedado invisibilizadas en las sociedades industriales contemporáneas (Epele, 2012). Y paralelamente, al correr la mirada de la esfera individual, del ámbito doméstico y privado en que históricamente fue considerado, el cuidado pudo inscribirse en la trama de actores, instituciones, políticas públicas y legislaciones en que tiene lugar (Faur, 2014).

El cuidado infantil es tematizado en este contexto poniendo de relevancia las maneras en que se efectiviza, así como las formas en que una sociedad enfrenta su provisión; es decir, cómo ese cuidado se organiza social y políticamente (Esquivel, Faur y Jelin 2012; Faur, 2014). ¿Cómo se cuida a los niños?2 ¿A qué necesidades o requerimientos han de dar respuesta los cuidados? ¿Quiénes se ocupan de esas labores? ¿Con qué recursos se cuenta para hacerlo? ¿Qué supuestos y valores moviliza esa provisión de cuidados? ¿Qué instituciones y organizaciones intervienen? ¿Qué políticas públicas contribuyen para realizarlos? Estos son algunos interrogantes que se desprenden de esta perspectiva y que modelan un abordaje del cuidado en tanto proceso sociocultural que reconoce la diversidad y en el que pueden leerse las dinámicas de producción y reproducción de las desigualdades sociales. Esto por un lado, al pensar que quienes desarrollan las tareas de cuidado frecuentemente son quienes ocupan posiciones sociales subordinadas -mayormente mujeres, migrantes, personas pertenecientes a clases bajas y a minorías étnicas- y que se trata de trabajos altamente precarizados y de bajos salarios. Y por otro lado, desde las desiguales posiciones de quienes son cuidadas/os, en términos de las condiciones socioeconómicas en que se desarrollan las vidas de esas niñas y niños, en relación con las cuales varía la oferta de cuidados y las posibilidades de acceso y calidades (Esquivel et al. 2012).

Desde la disciplina antropológica se ha enfatizado la necesidad de comprender el cuidado infantil en relación con las concepciones particulares sobre la niñez, la persona, el curso de vida, el parentesco y los lazos sociales (Szulc et al., 2019). Al tiempo que los modos en que el cuidado se organiza y las lógicas que se forjan en esa trama, integran la configuración que modela particulares experiencias infantiles, de las que niñas y niños participan activamente (Hernández, 2016).

Así entendido, el cuidado se presenta como una categoría de sentidos múltiples y alcances variables y justamente por eso habilita a interrogarse por las formas particulares y entramados concretos que, en cada caso, lo constituyen. Cuáles son las prácticas y relaciones que en cada tiempo y espacio los grupos sociales identifican como cuidado, se presenta entonces como un campo de exploración y la mirada antropológica, en este sentido, constituye una vía adecuada para indagarlo.

En este artículo nos valdremos de los lineamientos teóricos expuestos para reflexionar en torno a las formas en que niñas y niños de un barrio periférico de la ciudad de La Plata participan del cuidado.3 Allí, esta cuestión emergía como un tema que demandaba atención entre los integrantes de las familias, los actores institucionales y entre los mismos niños: “¿Me lo mirás un ratito?”,4 “Portate bien”, “abrigate”, “no me come”, “¿Con quién se van a quedar?”, son frases que ilustran esa preocupación y dan indicios de que los modos en que unas personas están pendientes de otras, la espacialidad de esas prácticas y las relaciones que se establecen al hacerlo nos hablan de cuidar.

La marcada heterogeneidad sociourbana que caracteriza a esta zona platense modelaba el cuidado de maneras contrastantes. Para quienes vivían en condiciones de pobreza, la cotidianeidad se forjaba desde el barrio, y para los chicos esto además implicaba “andar la calle”. Desde una mirada esencialista, que presenta este espacio como una figura antitética a la infancia (Zeiher, 2003), esa experiencia cotidiana se tensionaba. “Sacar a los chicos de la calle”, y así resguardarlos y cuidar su niñez, se enunciaba entre los objetivos de intervención institucional mientras desde las casas se proponían otras estrategias que procuraban cuidar en la calle. Caminando era el modo en que los chicos transitaban diariamente entre sus casas y distintas instituciones.5 Y así, entre elecciones, imposiciones y necesidades, esos recorridos que enlazaban recursos existentes en la geografía barrial daban cuenta de la organización de su cuidado.

La propuesta analítica en este caso es, entonces, trazar una cartografía de esa organización; esto es, una representación que, a partir de esa espacialidad infantil, identifique aquellos nodos donde el cuidado efectivamente tenía lugar, analizando las prácticas, sentidos, afectos y moralidades que permiten caracterizarlo. Con ese objetivo, luego de esta presentación, el artículo se desarrolla en cinco partes. En primer lugar describimos brevemente la zona y el trabajo etnográfico allí realizado. La activa participación de los niños en el cuidado es el tema del apartado siguiente, donde mostramos que ellos también cuidan. Seguidamente, se aborda el cuidado desde el ámbito doméstico y barrial, para luego analizarlo desde la trama institucional. Por último, la apuesta en el cierre es realizar una lectura de la cartografía construida para enfatizar las maneras en que estas condiciones de pobreza, sociedad y Estado se atraviesan en el cuidado infantil.

El Mate: ubicación sociourbana y etnografía

El Mate,6 como llamaremos al barrio donde se desarrolló la investigación, integra el Centro Comunal Villa Elvira,7 uno de los 19 que conforman el partido de La Plata. Villa Elvira se encuentra al sureste del casco fundacional, en el “afuera” que figuran las representaciones hegemónicas de la ciudad (Segura, 2010).8

Desde una aproximación socioantropológica, el territorio en cuestión puede caracterizarse como “heterogéneo”, y esto para visibilizar las diferencias respecto de otras zonas urbanas donde la geografía pareciera superponerse de modo más lineal a la posición de sus habitantes en el espacio social (Bourdieu, 1999). De manera contrastante, en El Mate, la infraestructura urbana y de servicios, así como las características de las viviendas difieren a cada paso, y en las mismas cuadras, sus habitantes se encuentran socialmente distantes a pesar de los pocos metros que los separan en la geografía, no solo en términos socioeconómicos, sino también -como expusimos en otra oportunidad- en el atravesamiento de los clivajes de nacionalidad, género y edad (Hernández, 2017).

El trabajo de campo desarrollado en esta zona entre los años 2008 y 2013 tuvo como principales interlocutores a las niñas y niños que pertenecían a los sectores más pobres del barrio.9 Desde una mirada antropológica de las edades en general (Ver, entre otros, Chaves (2010) y Kroppf (2011)), y de la niñez en particular, consideramos a las niñas y niños como actores sociales plenos cuyas perspectivas -no necesariamente distintas a la de otras personas- contribuyen a la construcción del mundo compartido (Milstein, 2006; Szulc, 2006; James, 2007). Tal como han demostrado numerosos autores,10 también en este caso la etnografía fue eficaz en el trabajo con los niños cada vez que, valiéndonos de técnicas tradicionales y otras herramientas,11 fue posible indagar “de cerca y de dentro” (Magnani, 2002) las prácticas y sentidos de los actores sociales de manera situada y relacional.

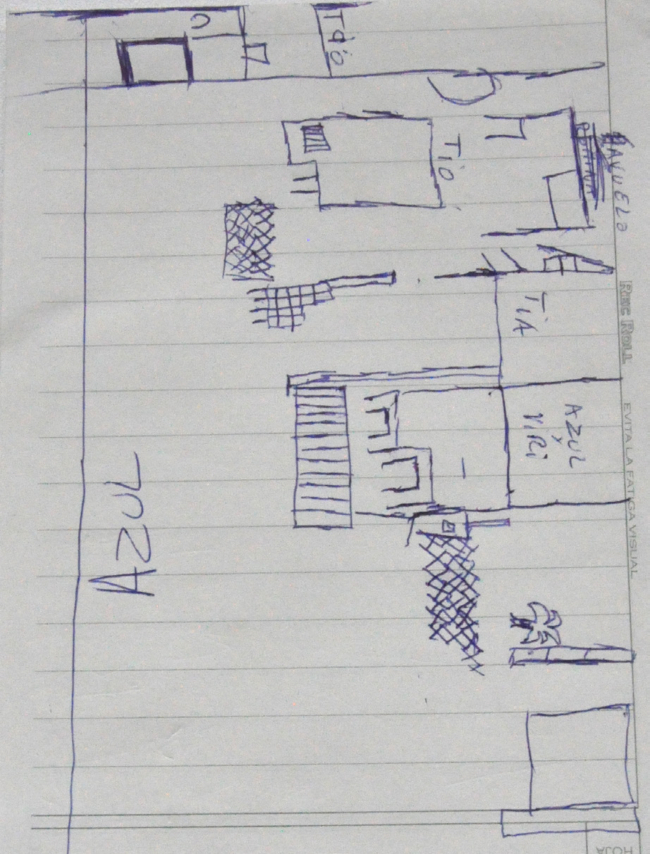

Para las niñas y los niños de El Mate con quienes trabajamos, caminar por el barrio, “callejear” entre pares, con chicos más grandes, y casi siempre con algunos más pequeños, era una actividad que ocupaba buena parte de su tiempo diario. Los desplazamientos entre las instituciones también se realizaban caminando, y en todos esos recorridos iban conociendo espacios, objetos y personas, como mostraba una niña mientras dibujaba con detalle los juegos de una plaza ubicada en el camino entre su casa y el jardín de infantes (imagen 1).12 Fue así que “andando” junto a ellos, se forjó la experiencia etnográfica que posibilitó conocer los lugares, ubicados mayormente en el barrio, donde transitaban sus infancias.13 El punto de partida, entonces, para el trazado de esta cartografía son esos pasos.

Imagen 1 Dibujo de una niña (5 años) del recorrido realizado entre su vivienda y el jardín de infantes al que asistía. Allí graficó con detalle los juegos de una plaza ubicada en el camino.

Si bien la posición social ocupada por estos niños en función de la edad, el género y la nacionalidad modelaba diferencialmente su experiencia urbana (Hernández et al. 2015; Hernández, 2016), la vida en condiciones de pobreza daba lugar a modos comunes de habitar la ciudad (De Certeau, 2000). Así, su espacialidad puede figurarse como una trama de relaciones que se estrecha en torno sus viviendas, y se hace laxa para volver a concentrarse en las escuelas, los centros de día de una ONG, un comedor y las copas de leche. Es entre estos lugares que, como veremos, se organiza el cuidado infantil.

Niñas y niños que cuidan

Las viviendas del barrio albergaban a numerosas personas, y con frecuencia los niños desde los 3 o 4 años contribuían en los quehaceres domésticos, responsabilidad que asumía distintas características según la edad. Así, mientras los pequeños podían ordenar o alcanzar objetos a otros, a medida que crecían, se ocupaban también de realizar mandados, preparar la comida, limpiar, lavar ropa o atender a los hermanos menores, y de este modo participaban con tiempo y labores de la organización doméstica del cuidado. Muchas veces, esas tareas se realizaban a pedido de los adultos y recaían plenamente sobre los niños cuando aquellos se ausentaban del hogar. Las niñas y niños, por su parte, si bien asumían esa responsabilidad, no siempre lo hacían sin resistencias o buscando estrategias para resolver las tensiones con sus deseos de realizar otras actividades (Hernández et al. 2015).

Dependiendo de la conformación del hogar, eran mayormente las chicas -aunque no de manera exclusiva- las que “ayudaban” o asumían plenamente las tareas domésticas, entre las cuales la atención de niños más pequeños era central. Ello podía involucrar ocuparse de su alimentación y abrigo, atender a su ubicación y comportamiento, o llevarlos y retirarlos de las instituciones a las que asistían diariamente. Una niña contaba que le gustaba cuidar a sus hermanos pero “no cuando se portan mal”. Esto hacía que la tarea se volviera cansadora y obligara a buscar estrategias para que los niños “hicieran caso”.

Cuando niñas y niños asumían las responsabilidades de cuidado solían valerse de los recursos conocidos, es decir, de aquellos que empleaban sus mayores (ya sea madres y padres, educadores o docentes), y que tal vez por ello podían resultar efectivos cuando los utilizaban. Convencer, disuadir, engañar, atemorizar o amenazar integraban el abanico de prácticas posibles para regular conductas. Gritar, retar o castigar -aunque enumeradas entre aquello que no les gustaba a los chicos-, ellos mismos las empleaban cuando debían imponerse. Apelar a la figura de algún adulto o acudir a ellos, en quien en última instancia recaía la autoridad, era otra opción recurrente para volver posible el cuidado.

Observamos que muchas veces, las relaciones de cuidado se organizaban en función de la posición relativa que las personas ocupaban en la estructura etaria, en que las/os mayores -no necesariamente adultos- cuidaban a quienes eran más pequeños.14

“¿De quién es este nene?” gritó un niño de unos 10 años de edad mirando para todos lados mientras la calesita se detenía. Leandro (3)15 había quedado solo aferrado a su asiento cuando los demás chicos se habían alejado del juego y esto inquietó a quien soltando el volante también se apartaría, no sin antes corroborar que el pequeño encontrara compañía. A unos metros, sentado en un banco de la plaza se encontraba Darío (8), el hermano mayor de Leandro, que al escuchar la pregunta levantó la cabeza respondiendo con la mirada. (Diario de campo, febrero de 2011)

En este fragmento de registro etnográfico vemos que ser “nene” implicaba la presencia de alguien que lo cuidara, en este caso, su hermano. Pero además, remarcamos que entre los niños, más allá de las obligaciones que recayeran sobre ellos, podía registrarse una actitud atenta a los requerimientos de otras personas que en la relación de cuidado los posicionaba en el papel de cuidadores.

Desde la perspectiva infantil, reconocer posiciones de desfavorabilidad o riesgo también daba lugar a prácticas de cuidado que podían involucrar a los adultos. Ejemplos de ello son las atenciones brindadas por los hijos a una mujer que se encontraba inmovilizada por enfermedad o las estrategias que recordaba una niña para evitar que su mamá fuera agredida por un hombre con el que convivían. Advertirme que estaba oscureciendo y acompañarme a la parada de colectivo para salir del barrio fueron formas en que yo misma fui cuidada por las/os niñas/os durante el trabajo de campo.

Tal como se señala en otros trabajos (Remorini, 2004, Zelizer, 2005; Marote et al., 2012), también en este caso las niñas y niños desarrollaban amplias y variadas tareas de cuidado. De esta manera participaban de la organización cotidiana del cuidado en el barrio, no solo de quienes eran más pequeños, sino también de otras personas cercanas, que, por encontrarse en situación de desventaja desde su perspectiva, así lo requerían.

Cuidado infantil en el espacio público y el ámbito doméstico

Los cuidados y la calle

Los chicos pasaban mucho tiempo en el espacio público. Esto, si bien en buena medida daba lugar a la posibilidad de tomar decisiones y manejarse con autonomía, no implicaba que estuviesen librados a su único criterio. Los mayores otorgaban permisos, o no, y establecían pautas con que buscaban regular la espacialidad y las prácticas infantiles, lo que constituía parte de sus estrategias de cuidado. Además, en “la calle” (la calzada próxima a su vivienda, donde generalmente permanecían) los niños estaban a la vista y el cuidado de “todos”, es decir, de todas aquellas personas con quienes se conocían por vivir próximas y compartir lazos de parentesco y amistad o relaciones de vecindad, como ilustró una niña al dibujar su vivienda y las de sus familiares (imagen 2) . El hecho de que madres, padres o hermanos mayores reconocieran en ese espacio cercano una continuidad en los cuidados hacía que los chicos pudieran salir sin necesidad de pedir permiso y permanecer allí hasta que oscureciera. El flujo de palabras y miradas que caracterizaba la dinámica barrial cuidaba a los niños y permitía a sus cuidadores estar al tanto de su ubicación y compañías.

Imagen 2 Ilustración de una niña (9 años) donde señala la ubicación de su vivienda y la proximidad con las casas de sus parientes.

Los niños requerían acompañamiento para trasladarse más lejos, pero no les resultaba sencillo encontrar esa disposición imprescindible para conseguir permisos. Entonces, a veces, transgredirlos era una opción: alejarse un poco más de sus casas, visitar lugares adonde no los dejaban ir o regresar cuando ya era de noche fueron algunas de estas, no sin consecuencias. Si pasaban mucho tiempo sin regresar al hogar o sin ser vistos, sus cuidadores solían mandar a algún hermano a buscarlos y, al saber sus coordenadas, los esbozos de preocupación se desvanecían. De lo contrario, salían a buscarlos o las palabras comenzaban a circular de casa en casa hasta dar con alguien que los hubiera visto. Pasado el susto, esas salidas eran seguidas de retos y penitencias que reforzaban los límites que los niños debían respetar.

Los temores de quienes cuidaban de los niños -y por tanto, la regulación de sus usos del espacio- variaban según su edad y género. Entre los niños más pequeños, los temores se vinculaban mayormente a sufrir accidentes16 o ser golpeados por algún vehículo que circulaba a gran velocidad. Entre los niños mayores, la posibilidad de que se vinculen con otros niños y jóvenes considerados “malas juntas”17 era uno de esos miedos.

Aunque las prácticas espaciales de niños y niñas eran semejantes, la preocupación por ellos era diferencial según el género. La atención sobre las niñas era mayor, y aumentaba a medida que crecían. El temor a que “les pase algo” (que muchas veces aludía a sufrir abuso u otra forma de violencia sexual) aumentaba con la edad y se traducía en estrategias para controlar en mayor medida su espacialidad (buscando restringirla a los límites del hogar y delimitando la temporalidad del “afuera”) (Ver Hernández et al., 2015).

El hecho de que los chicos “callejeen más de lo que se quedan”, como señaló la mamá de uno de ellos, genera no pocas tensiones entre los mayores. Salvo algunas casas que contaban con terreno sin construir donde los niños podían estar, en general había pocos lugares para ellos en sus hogares y, tal como reconoce Débora Gorbán, “Si quedarse implicaba aburrimiento, salir, suponía encontrar y encontrarse con cosas y gente, situaciones que les permitían sino divertirse al menos distraerse y cambiar de lugar” (2012, p. 5. Énfasis de la autora). Por eso, impedir a los niños que anden la calle no era una opción en sus hogares.

El “encierro” no era viable en la materialidad de las viviendas, pero además resultaba contradictorio con un ideal de infancia anhelado por las madres entrevistadas, quienes deseaban que sus hijos disfrutaran de su infancia, y eso implica que jueguen, anden, compartan con otros. Aun así, la calle presentaba para ellas numerosos peligros, y la imposibilidad de controlar el tiempo, el espacio y las tramas de relaciones que habilitaba implicaba la dificultad de controlar los comportamientos, tanto como aquello que podía aprenderse en esas experiencias. Esto conllevaba riesgos para la vida de los niños y atentaba contra su deseo de que siguieran “el buen camino”, lo que daba lugar a múltiples estrategias de cuidado, que consistían, por ejemplo, en establecer ciertas distancias como límites de movilidad, “explicar a los hijos” sobre aquello que podían ver o, a veces, castigar para remarcar conductas y valores.

No todas las familias tenían las mismas preocupaciones respecto de la espacialidad de los niños y las influencias negativas de la calle; muchas veces, conocerse entre las personas era lo que otorgaba seguridad y, para algunos adultos, eso bastaba para cuidarlos.

Cuidado en el hogar

En sus casas, en el marco de las relaciones de parentesco, los chicos ocupaban un lugar central. Esto era así en una cotidianeidad que se organizaba en torno a sus actividades diarias y requerimientos, y donde el cuidado infantil modelaba afectos y el ejercicio de moralidades (Vianna, 2010).

Los sentimientos hacia los niños se vinculaban muchas veces a la responsabilidad por su cuidado, que “estén bien” se presentaba como deseo e impulsaba las tareas cotidianas a la vez que justificaba el esfuerzo diario: “lo hago por ellos”.

“Estar con” los niños era presentado -principalmente por las mujeres adultas- como prioridad y representaba un valor en sí mismo. La expresión refería no solo a la presencia en un sitio próximo al de ellos (generalmente el hogar) donde potencialmente pudieran encontrarse, reconocerse cerca y saber que, ante cualquier eventualidad, uno podía recurrir al otro, sino que también aludía a la responsabilidades vinculadas a la regulación de las actividades, el tiempo y el espacio doméstico.

Aunque, como vimos, niñas y niños muchas veces se ocupaban del cuidado de los más pequeños, la presencia adulta imponía otras características a la dinámica de la casa, por ejemplo en lo que respecta al tiempo y horarios de sueño y de las comidas, el orden de la vivienda, evitar conflictos y peleas o establecer las actividades que debían ser realizadas en distintos momentos del día, incluida a veces la asistencia a la escuela. Como advertimos durante nuestro trabajo de campo, estas cuestiones podían estar fuera del ámbito de lo posible o pensable por los niños y, por lo tanto, requerían de la presencia de otro que asumiera estas tareas por y para ellos. La figura del adulto (mayormente la madre) en su posibilidad de mirar, atender, ordenar, guiar y mantener determinada dinámica, figuraba entre las expectativas de las personas con quienes trabajamos. Era esa presencia “el estar”, la que daría lugar a que los niños “tengan infancia” y no “hagan cosas de grandes”, por eso era imprescindible.

El tiempo junto a los niños era valorado positivamente en relación con su cuidado y crianza, pero no era lo mismo “estar todo el día sentada, esperando” que “ver por los hijos”. Esta expresión remitía al deber ser figurado para madres y padres, y eso implicaba anteponer siempre los requerimientos de los chicos, “que no les falte nada, que no pasen necesidad”. El lugar social para los niños requería de una compañía adulta que “vea por ellos” y, de esa manera, el cuidado hacía posible la niñez.

El cuidado infantil era mirado, hablado y evaluado. Este era uno de los nodos en torno a los cuales se organizaban las moralidades en el barrio. Campo que podemos analizar, por un lado, en las referencias de sí mismas que hacían quienes eran madres, como señaló Mirta (31) en una conversación en la que resaltó su rol materno: “Yo a mis hijos estoy, si tengo o no tengo, estoy con ellos, si no tengo estoy con ellos, si tengo mucho estoy con ellos, si tengo poco estoy con ellos, estoy en todo momento”. Por otro lado, en los comentarios o chismes que circulaban sobre los demás. En este sentido, observamos que muchas veces, cuando la advertencia de comportamientos “inadecuados” entre niñas y niños se constituía en tema de conversación, inmediatamente a su juzgamiento, quienes recibían una valoración eran quienes cuidaban de los niños. En los adultos, por tanto, recaía la responsabilidad de observar a los pequeños y, si alguna situación se desplazaba de lo esperado, ellos -y mayormente las madres- eran mirados con sospecha y eventualmente calificados de forma negativa; eran, así, juzgadas por haberlos “desatendido” o por no haberlos cuidado al distender controles y límites.

El cuidado de los niños se presentaba así como la principal forma de vínculo que los adultos debían establecer con ellos. Las moralidades del cuidar estaban en juego en estas situaciones junto con los sentidos de infancia, familia, y los roles de madres y padres en ese entramado, que se extendía hacia otros espacios por los que niñas y niños circulaban a diario.

La trama institucional del cuidado

La espacialidad infantil enlazaba un conjunto de instituciones que se constituyeron en otros nodos de cuidado de las niñas y niños con quienes trabajamos. Algunas, como las “salitas” o el “Hospital de niños” (emplazado en “el centro” platense), eran ámbitos de referencia a los que, si bien presentes en los relatos, se acudía esporádicamente. Otras, como los jardines de infantes, escuelas, comedores, copas de leche o los centros de día de una ONG, integraban la dinámica cotidiana de los chicos y sus familias, y habilitaban entramados de sociabilidad entre quienes se ubicaban socialmente próximos en términos de clase. Estos espacios se situaban en la geografía barrial, y ya sea porque la posición socioeconómica era condición para que se habilitara una vacante (como se reconocía de manera explícita en un organización) o como resultado de las dinámicas de fragmentación educativa, reunían a los niños de los sectores más pobres de la zona.

Por la centralidad en la experiencia infantil de estas niñas y niños nos detendremos en dos de estas instituciones, para abordar sucintamente sus modos de cuidado y las maneras en que al hacerlo forjaban relaciones de distancia o proximidad con las familias y el barrio. En primer lugar presentaremos “La Casita”,18 para luego detenernos en la escuela primaria a la que asistían la mayoría de los niños.19

La Casita

Al momento de la investigación, La Casita recibía en sus dos turnos de funcionamiento a cerca de 100 niños que pasaban allí entre cinco y seis horas diarias antes o luego del horario escolar. La posibilidad de que los niños permanecieran en la organización era valorada por las familias, que contaban con sus cuidados en términos de atender a su alimentación, propiciar su escolaridad (buena parte del tiempo se destinaba a realizar las tareas escolares y se acompañaba el traslado desde y hacia las instituciones escolares) y estar pendiente de sus comportamientos, necesidades y requerimientos. “Se queda ahí y yo me puedo ir a trabajar”, reconocía una mamá, “además a ellos (los hijos) les gusta, siempre quieren ir”, señalaba otra mujer enfatizando que “ayudan mucho en La Casita”.

El sujeto de cuidado de la organización se constituía a partir de disyuntivas y coyunturas, ya que al no poder “anotar” a todos,20 las condiciones de vida de los niños y sus familias debían ser evaluadas dando prioridad a “los que más necesitan”. La definición de esas “necesidades” y los modos propuestos por La Casita para atenderlas se vinculaban a su concepción de niñez (Hernández, 2016). De manera que su forma de cuidar consistía en generar un espacio “con infancia” .

Como señalaba una coordinadora, los quehaceres, preocupaciones y ocupaciones de la organización se situaban contextualmente, y por tanto, sus maneras de cuidar estaban estrechamente ligadas a lo que sucedía en términos sociohistóricos: “es una mini Argentina: lo que pasa en Argentina pasa en (La Casita). Si el país está mal, en (La Casita) eso resuena; si pasó algo en la sociedad, pasa en (La Casita), porque los pibes lo traen”.21 Para La Casita entonces, cuidar era brindar infancia y esto implicaba múltiples y cambiantes actividades dependiendo del contexto. Si en un primer momento el foco fue la alimentación, “Hoy […] los mayores problemas de los chicos pasan por otro lado. […] nos dimos cuenta que giró abruptamente, a través de la Asignación Universal”,22 reflexionaba una de sus fundadoras en una entrevista realizada en 2011. Al hacerlo contrastaba la situación socioeconómica del país a principios de 1990, cuando la desnutrición infantil era una de las caras del recrudecimiento de las condiciones de extrema pobreza en que vivía una parte importante de la población; con la disminución de la pobreza y el acortamiento de las brechas de desigualdad que, de la mano de los cambios de signo en las políticas gubernamentales, se verificaron entrados los 2000 (Rausky y Chaves, 2019).

“Hoy la urgencia más inmediata es la contención”, concluyó la referente del espacio a mediados de 2013. Así, las actividades desarrolladas respondían a las “necesidades” emergentes que modelaron esa forma de “contener” para asegurar el bienestar de los niños. Para cuidarlos, La Casita sostenía distintas prácticas: junto con las mencionadas podemos agregar la atención a la salud y la higiene, brindar ropa o útiles escolares y hacer respetar ciertos hábitos y reglas de conducta.

Con esas múltiples prácticas y atenciones, el cuidado tenía lugar en -y definía- un espacio seguro para los niños. En esa dinámica simultáneamente se trazaba un “afuera”, que involucraba aquellos espacios, tiempos y relaciones de los chicos una vez que dejaban la institución, y que no pocas veces era mirado con sospecha.

Las condiciones de vida de los chicos eran consideradas con gran pesar por quienes trabajaban con ellos a diario, y sentían que poco y nada podían hacer por modificarlas. Esta mirada responsabilizaba muchas veces a las familias por la infancia de sus niños, poniendo en juego una culpabilización que, como analiza Colángelo (2001), ya se encontraba en los comienzos del “campo de la asistencia a la infancia” en Argentina.

De este modo, que los chicos fueran a La Casita era cuidarlos, y esto no solo por las prácticas que allí tenían lugar, sino también porque, al vincularse con los niños y sus familias, desde la organización lograban “estar al tanto de lo que sucede” y, por medio de los niños, estaban legitimados para intervenir en esas vidas.

La institución era muy valorada porque cuidaba a los chicos “como en una casa”. Sin embargo, por eso mismo era criticada por algunos vecinos y daba lugar a discusiones entre los educadores cuando advertían que al realizar los cuidados entendidos como propios del mundo doméstico, La Casita suplía a quienes, desde su criterio, debían ocuparse. Sobre las madres, padres y tutores recaía un “señalamiento social sobre su ‘desresponsabilización’” (Santillán, 2010, p. 930. Entrecomillado de la autora) que activaba nuevamente el juego de moralidades descripto con anterioridad . En la institución, esto generaba incomodidades cuando, independientemente de los intentos que se hicieran, no se lograba “comprometer a las familias”. No ocuparse “abandonaría” aún más a los niños, por eso primaba que ellos fueran allí “contenidos”. Vimos que, al hacerlo, la Casita establecía límites espaciales, en tanto delimitaba un adentro que protegía y, al guardar, cuidaba (Vianna, 2010).

La escuela

La escuela constituía un ámbito significativo para todas las personas con quienes trabajamos. Aun cuando muchos chicos transitaban por ella con diversas dificultades, “ir a la escuela” era una prioridad y un valor. Asegurar que los niños fueran a la institución integraba los cuidados familiares, de La Casita y de la propia escuela. La preocupación por la escolarización tenía que ver con la satisfacción de un derecho y con el cumplimiento de la ley que impone su obligatoriedad.23 También se vinculaba fuertemente con la posibilidad de “aprender”, de obtener una titulación y, así, “ser alguien en la vida”.

La escuela también se preocupaba por la salud y alimentación los niños, a quienes diariamente brindaba desayuno o merienda y almuerzo. Asimismo, la transmisión de reglas de convivencia, hábitos y comportamientos eran atendidos como parte de su concepción de brindar “buenos cuidados”. Igualmente, el bienestar de los niños también dependía de ciertos objetos, como ropa, calzado y útiles, y por lo tanto, brindarlos también era cuidar (Vianna, 2002).

Además, la institución se presentaba como un espacio protegido y cuidar a los niños también era resguardarlos. La puerta de la escuela se cerraba y así delimitaba un afuera que preocupaba cuando se percibía que los niños no recibían cuidados fundamentales (alimentación, higiene, abrigo, afecto) y andaban en “la calle”, librados a los peligros a ella asociados. De aquí que la institución encontraba un “aliado” en La Casita: “La ONG es fantástica, la escuela sola no puede”, reconocía un directivo. Esto era así por distintas razones. Por un lado, la organización aseguraba esos cuidados esenciales que la escuela “no debía” y muchas veces no podía atender, y ocupaba ese rol “complementario” que esperaban -y muchas veces no encontraban- en las familias. Por otro lado, al reconocer que trabajaban con los mismos niños, si estos no iban a la escuela, “se (podía) entrar a la familia por otra institución”.

La relación entre la escuela y las familias de los niños, sus casas, era de “complementariedad”, mirada desde la institución educativa, y en ocasiones, de vigilancia, mirada desde los hogares. Esto principalmente cuando las trabajadoras sociales hacían “domicilios” e iban a las casas de los chicos, muchas veces “alertadas” por reiteradas o largos períodos de “inasistencias”. Que la familia se ocupara de los chicos era una demanda de quienes trabajaban con ellos. “¿Por dónde empieza la cosa? Por el fortalecimiento de la familia”, se respondían otras veces al desplazar la mirada y advertir que sus intervenciones debían extenderse a los vínculos próximos de “sus” niños, ya que, como también señala Laura Santillán, “Las trayectorias educativas infantiles se definen en tramas de intervenciones y relaciones que están socialmente configuradas” (Santillán, 2011, p. 252).

De cuidados y descuidados

Como describimos, La Casita y la escuela compartían modos de cuidado y, en consecuencia, concepciones sobre lo que los niños requerían en vistas de su bienestar. Esto se enlazaba a sus nociones de infancia, a su mirada hacia los niños con quienes trabajan, y también a sus expectativas y anhelos respecto de cómo sus infancias, barrios y familias debían ser.

A partir de la aproximación realizada a dos de los principales ámbitos que integran la trama institucional del cuidado en el barrio, advertimos que se trazaban fronteras de cuidado y de descuido o “abandono”. Desde su perspectiva, así como había familias que cuidaban -y tenían concepciones semejantes a las de las instituciones para hacerlo-, había otros grupos familiares sobre y con quienes había que elaborar estrategias de intervención. “Los chicos pasan entre siete y ocho horas en las instituciones; no es poco, pero luego regresan a su familia”; por eso “no se puede trabajar con los pibes sin trabajar con la familias”, señalaba un educador y tensionaba así los límites de lo privado/doméstico. La mirada a las familias de los niños se debatía entre la culpabilización y una posición crítica a esta postura. Pero las incertidumbres reaparecían ante la centralidad infantil cuando “algo hay que hacer” por ellos, y las miradas recaían nuevamente en la familia. ¿Cómo “entrar” a la familia? Se debatían. “Es importante acompañarlas, ser respetuosos, no bajar línea”, sugería otro trabajador al reforzar que había que “hacer un mimo a la familia”, no “retar”. Esta atención al trato remite a una mirada que infantilizaba al grupo parental, cuyo modo de cuidar debía de ser “acompañado” (Hockey y James, 1993). De entre las personas con que trabajamos, los niños eran quienes estaban más institucionalizados; por medio de ellos podía accederse al “interior” de las familias, pero si eso tenía lugar, era mayormente con la atención puesta en los más pequeños y la primacía de sus derechos (Fonseca y Cardarello, 1999). El cuidado de los niños habilitaba, justificaba y legitimaba abrir las puertas del hogar, lo que en algunos casos involucraba a otras agencias estatales, como los Servicios Locales y Zonales de protección de derechos24, con lo cual se ampliaba las tramas institucionales que participaban de la configuración de estas infancias.

Los “chicos con los que trabajamos son pobres, pero además son chicos abandonados”, se escuchó en un encuentro de la Mesa Barrial.25 De ese modo los trabajadores de la infancia muchas veces ubicaban en el afuera de las instituciones aquellas “cuestiones problemáticas” que atravesaban a los niños y les impedían vivir su infancia plenamente. En los discursos, “la familia”, pero también “la sociedad”, “el Estado”, “las políticas” o “el sistema” eran distintamente identificados como los responsables, y se corrían así las fronteras del cuidado. Evaluar las necesidades que no estaban cubiertas y preguntarse cómo mejorar la “situación de los pibes” fue la consigna de una de las reuniones de “la Mesa”: “no desde nuestro lugar, que lo hacemos, como parte del Estado que somos todos, sino más allá”, afirmó un participante. Con estas palabras reconocía el trabajo diario en cada institución, que parecía siempre insuficiente, mientras denunciaba formas concretas en que de otros modos el Estado se evaluaba ausente (por ejemplo, en el diseño e implementación de ciertas políticas o en la falta de respuestas de parte de algunos funcionarios) y descuidaba así a los niños, a sus familias y también a los trabajadores de la niñez.

Estas fronteras móviles del cuidado se trazaban sobre las geografías y daban lugar a límites sociales, que a veces unían y hacían de puente; y otras, distanciaban y cerraban puertas (Simmel, 1986). Desde esa dinámica, que involucra sentidos y afectos, seguimos pensando la cambiante relación de las instituciones con el barrio. Allí residían los inconvenientes con los que tenían que “lidiar”, pero a la vez su identidad se construía desde su enclave cuando se presentaban como “la escuela del barrio” y “La Casita de El Mate”. En ocasiones, el contraste entre los “chicos del centro” y “los del barrio” cargaba a estos últimos con una valoración negativa. Pero de otro modo, y desde una lógica segmentaria, cuando el objetivo apuntaba a ir en contra de la estigmatización que recaía sobre los niños de Villa Elvira, las fronteras se desplazaban para ligar a la instituciones con su barrio, y cuidar así a los chicos de las representaciones “negativizadoras” del afuera (Chaves, 2005). Fue desde esta identidad con “su comunidad” que se constituyó la Mesa Barrial y así se presentaba cuando, de puertas abiertas al barrio, intentaba trazar puentes que acortaran las múltiples distancias respecto de las condiciones de igualdad que perseguían con su hacer.

Reflexiones finales

El análisis de la espacialidad infantil realizado en nuestra investigación ha permitido reparar en aquellos lugares, actores, relaciones, sentidos y prácticas concretas que moldean las experiencias de niñas y niños y construyen su niñez. En esta oportunidad, nos hemos valido de esas formas de habitar su barrio para construir una cartografía de cuidados.

Tomar como punto de partida una categoría de sentidos múltiples posibilitó, desde una perspectiva etnográfica, incorporar al trazado las formas particulares y entramados específicos que constituían el cuidado infantil en el barrio. Alcanzamos así una representación que ubica nodos de cuidado y muestra la geografía barrial desde la densidad que otorga visibilizar los vínculos, afectos y moralidades involucrados en el cuidado de los niños.

El ámbito doméstico y un conjunto de instituciones fueron ubicados en este mapa que pretendió además poner de relevancia las experiencias infantiles. De allí que delineamos las maneras en que los niños participaban activamente de las relaciones de cuidado y mostramos en un primer momento cómo, en ocasiones, eso implicaba cuidar de otros. Formar parte de viviendas con numerosos integrantes daba lugar a que ellos desempeñaran ese rol generalmente hacia quienes eran menores; pero también advertimos que cuidaban cuando veían a otra persona afectivamente próxima ocupando una posición desventajosa respecto de la propia. En esos casos, la relación de cuidado no se moldeaba a partir de la ubicación en la estructura etaria, sino que implicaba una lectura situacional que incorporaba otros elementos.

El ámbito doméstico fue abordado desde las dinámicas de los hogares de las chicas y chicos. Y como ellos pasan mucho tiempo en “la calle”, nos centramos en mostrar algunas estrategias desarrolladas para cuidarlos “afuera”. La vida en condiciones de pobreza era sufrida a diario y, al ser los niños quienes ocupaban un lugar central para los adultos responsables de su crecimiento y bienestar, que “estén bien” (acompañados, abrigados, alimentados, educados) era un desafío cotidiano. Las familias contaban para eso con la “ayuda” de distintas instituciones.

La Casita y una de las escuelas primarias del barrio fueron consideradas particularmente por su relevancia en la “contención” de los chicos con quienes trabajamos pero, como mostramos, integraban una trama institucional que incluía a comedores, copas de leche, centros de salud y otras instituciones educativas y organizaciones sociales de la zona. Muchas de ellas integraban la Mesa Barrial Villa Elvira, que posibilitaba y consolidaba un trabajo conjunto para “efectivizar los derechos de los chicos”. Móviles fronteras de cuidado infantil se trazaban en esta trama que se figuraba como un espacio seguro para los chicos frente a una amenazante exterioridad. Esos límites, que podían desplazarse e incluir a las familias, se encontraban no pocas veces con fronteras infranqueables. Aquellas que se imponían al ocupar una posición desventajosa en la relación de desigualdad social (Tilly, 2000; Chaves, 2014) y que era la que habitaban las familias con varias generaciones en condiciones de pobreza, el lugar que ocupaba el barrio en el “afuera” de La Plata y también el que dejaba a las instituciones, muchas veces con recursos escasos para “hacer algo” en ese contexto, pero con fuertes convicciones y compromiso, “remando contra la corriente”.

Tanto para las familias como entre las instituciones del barrio, el cuidado infantil comprendía un conjunto de prácticas y relaciones que posibilitaban a niñas y niños transitar aquellas experiencias esperables y deseables para su niñez, tal como esta era comprendida cada vez. En la distancia entre el ideal y las posibilidades de alcanzarlo se movilizaban las acciones de cuidado y las tensiones tenían lugar aquí. No solo en las concretas condiciones que, como vimos, muchas veces obstaculizaron el cuidado tal como se anhelaba, sino también en las concepciones -no siempre compartidas- de infancia entre los actores a quienes los niños vinculaban en su “andar”.

Dibujada desde los pasos de los chicos, esta cartografía muestra que, entre las representaciones del abandono y los no-cuidados que se asocian a la infancia pobre, es posible reconocer una centralidad de los niños en la dinámica barrial y una preocupación por su cuidado que entrelaza a distintos ámbitos y que integran una organización social (Esquivel et al., 2012). Sociedad y Estado se atraviesan en el cuidado infantil de distintas formas que a lo largo del artículo dejamos vislumbrar en su multiplicidad y a nivel de las concretas prácticas y relaciones de complementariedad, superposición, distanciamiento o unión. Este abordaje contribuye a tensionar figuras simplificadoras, totalizadoras y estigmatizantes como las de “niñez abandonada”, para mostrar los modos en que situacional y relacionalmente el cuidado infantil se produce.