INTRODUCCIÓN

El 31 de diciembre de 2019 la República Popular China notificó la detección de casos confirmados por laboratorio de una nueva infección por coronavirus, llamada posteriormente COVID-19, en la provincia de Wuhan. El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a esta epidemia iniciada en China como una pandemia1.

Hasta el 17 de julio de 2020 la OMS reportó 13 616 593 casos confirmados y 585 727 fallecidos en el mundo, y en las Américas 7 154 840 casos confirmados y 297 855 fallecidos2.

En Argentina, el 22 de enero se emitió una alerta epidemiológica y se inició la vigilancia del evento3. El 3 de marzo de 2020, mediante el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS 2.0), se notificó el primer caso confirmado del país, clasificado como importado y perteneciente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El objetivo de este estudio fue describir clínica y epidemiológicamente los primeros 116 974 casos confirmados de COVID-19 en Argentina.

MÉTODOS

Diseño del estudio

Se realizó un estudio de vigilancia epidemiológica a partir de los 116 974 registros de casos confirmados de COVID-19 notificados al SNVS 2.0 desde el 31 de enero hasta el 17 de julio de 2020.

Fuente de datos

La notificación de casos sospechosos de COVID-19 es de carácter obligatorio, nominal e inmediato a partir del 22 de enero del corriente año. Se notifican además los resultados de laboratorio, que permiten clasificar a cada caso como confirmado o descartado. Al igual que en el resto de las enfermedades de notificación obligatoria, la de COVID-19 se realiza mediante el SNVS 2.0. El evento "Caso sospechoso de COVID-19, influenza y otros virus respiratorios", que incluye tanto a los casos sospechosos como a los confirmados y a los descartados, se encuentra en el grupo de eventos "Infecciones respiratorias agudas (IRA)". La notificación la efectúan los equipos de salud y las áreas de epidemiología locales, que, a su vez, llevan adelante las tareas de investigación epidemiológica, incluida la búsqueda de contactos.

Consideraciones éticas

No se requirió de consentimiento informado, ya que la Ley 25326 exceptúa a los estudios epidemiológicos. Todos los casos fueron anonimizados para preservar la privacidad y confidencialidad de los datos personales.

Variables

Los casos notificados se clasificaron en confirmados, sospechosos y descartados sobre la base del diagnóstico clínico, epidemiológico y por laboratorio. Cabe aclarar que las definiciones se modificaron en función del avance de la pandemia y de las necesidades epidemiológicas para la detección de casos y su control4.

Para el análisis, se consideró caso confirmado por laboratorio al que había presentado RT-PCR para SARS CoV-2 positiva o detectable en una muestra de vías aéreas; y descartado, a todo caso sospechoso con RT-PCR para SARS CoV-2 no detectable.

Los casos confirmados se clasificaron según antecedente epidemiológico en importados (con antecedente de viaje en los últimos 14 días a otro país o provincia con circulación comunitaria), contacto estrecho con caso confirmado (en contacto estrecho con un caso sospechoso de COVID-19 en los últimos 14 días), comunitarios (sin ningún viaje ni contacto estrecho con un caso en los últimos 14 días) y casos en investigación (con la investigación del antecedente epidemiológico en curso).

El dato de sexo correspondió al sexo legal del Registro Nacional de las Personas y se completó de manera automática en el SNVS. Para el análisis se consideraron los casos con el dato completo para la variable.

El dato de la edad correspondió al del Registro Nacional de las Personas, que figura automáticamente en el SNVS. Se realizaron dos divisiones por grupos de edad: por un lado, decenales; por el otro, entre los de menos de 60 años y los de 60 o más.

Para la descripción clínica, se consideraron los casos confirmados con al menos un signo o síntoma (SoS). Cada caso pudo presentar más de un SoS. Los SoS se agruparon en categorías por sistemas afectados. Los casos con SoS respiratorios fueron aquellos que presentaron tos, taquipnea (frecuencia respiratoria >25 por minuto), tiraje, neumonía (incluidos casos con neumonía grave que requiere internación o con evidencia clínica y radiológica de neumonía), odinofagia (incluidos casos con dolor de garganta), disnea e insuficiencia respiratoria. Se consideraron como casos con SoS del sistema musculoesquelético a aquellos que presentaron mialgias o artralgia. Los SoS neurológicos considerados fueron cefalea, convulsiones, irritabilidad, confusión mental y coma. Como SoS gastrointestinales, se incluyeron vómitos, diarrea y dolor abdominal. En este análisis se incluyeron otros SoS reportados, como fiebre, dolor torácico, rechazo del alimento, inyección conjuntival, anosmia y disgeusia. Estos últimos dos se sumaron el 16 de abril a la definición de caso sospechoso. Fiebre fue temperatura corporal >37,5 °C, de acuerdo con la definición de caso sospechoso de COVID-19 vigente, y se especificaron aquellos casos con temperatura >38 °C. Se excluyó malestar general, dado que no se encontraba definido de manera específica.

Para la descripción de las comorbilidades, sólo se consideraron los casos con datos completos (es decir, con reporte de presencia o ausencia de alguna comorbilidad), por lo cual quedaron comprendidos los registros de 50 936 pacientes. Se incluyeron en este análisis: insuficiencia renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), insuficiencia cardíaca, enfermedad oncológica previa, asma, obesidad, hipertensión arterial (HTA) y diabetes (DBT). La interpretación de la definición de cada comorbilidad pudo variar de acuerdo con el criterio clínico del personal de salud al momento de la notificación al sistema de vigilancia. Se analizó su frecuencia en las personas con diagnóstico confirmado de COVID-19 y en las personas fallecidas por la enfermedad, según grupos de edad.

Análisis estadístico

El análisis descriptivo se realizó mediante el cálculo de los indicadores de morbimortalidad para el período en estudio. La tasa nacional de incidencia acumulada se calculó como el cociente entre la cantidad de casos confirmados y la población de Argentina, expresada por un factor de ampliación de 100 000.

La tasa nacional de letalidad se calculó como la proporción entre los casos fallecidos y el total de casos confirmados. La tasa nacional de mortalidad estratificada por las categorías de edad se calculó como el cociente entre los casos fallecidos con diagnóstico confirmado de COVID-19 y la población total por estrato, con 100 000 como factor de ampliación.

A partir de los registros de los pacientes fallecidos se calculó el intervalo de tiempo entre fecha de inicio de síntomas y fecha de fallecimiento, expresado en días, y se determinaron la mediana y el rango intercuartílico (RIC) como medidas de resumen de dicha variable. Se consideraron para el análisis los 1923 casos fallecidos con reporte de ambas fechas.

Para la realización de los cálculos de tasas y pirámides poblacionales, se tomaron las proyecciones poblacionales para 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)5.

RESULTADOS

Desde el inicio del brote el 3 de marzo de 2020 hasta el 17 de julio de 2020 (semanas epidemiológicas [SE] 10 a 29 incompletas) se notificaron 482 891 casos sospechosos de COVID-19. De ellos, se confirmó el 24,2% (116 974), se descartó el 66,2% (319 636), y el resto permanece en estudio hasta el momento de realización de este reporte. Del total de casos descartados, en 691 se confirmó un diagnóstico alternativo o fueron invalidados epidemiológicamente por no cumplir la definición de caso sospechoso vigente.

La tasa de incidencia acumulada de casos confirmados de COVID-19 a nivel nacional al momento del cierre del estudio fue de 257,78 casos cada 100 000 habitantes.

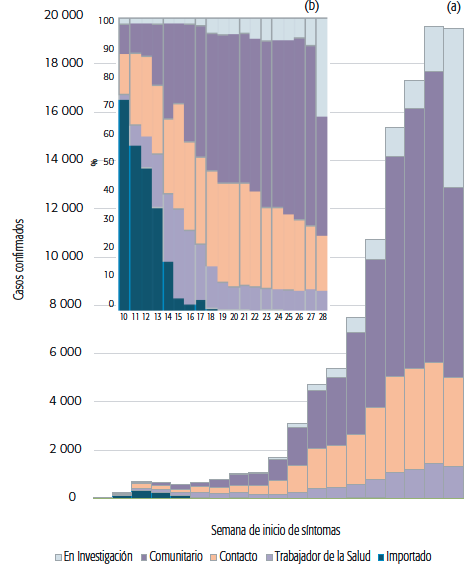

En relación con la clasificación epidemiológica, al comienzo de la pandemia en Argentina más del 50% de los casos confirmados eran importados. Estos descendieron sostenidamente a expensas de un aumento de los casos con antecedente de contacto estrecho y casos comunitarios (ver Gráfico 1). Al 17 de julio de 2020, el 51,2% (59 914) del total de casos confirmados eran comunitarios, con 32,3% (37 751) de contactos estrechos y 0,9% (1091) de importados. En el resto, la investigación de su antecedente epidemiológico permanece en curso.

Del total de casos confirmados, el 7,6% (8866) se reportó en trabajadores de la salud.

GRÁFICO 1 (a) Curva de casos confirmados acumulados por semana epidemiológica (SE) por fecha de inicio de síntomas según clasificación epidemiológica y su proporción; (b) SE 29/2020, Argentina, N = 116 974.

Características según edad y sexo

La mediana de edad de los casos confirmados fue de 37 años (RIC: 26-51). Para el total en el país, la proporción de casos confirmados con edades de entre 20 y 69 años fue del 79,1% (92 448). Con respecto a los grupos etarios, el grupo de 30-39 años presentó el mayor número de casos confirmados, con 26 232 (22,4%) (ver Tabla 1). El grupo de 0-19 años, por su parte, representó un 13,0% (15 114) de los casos confirmados.

TABLA 1 Casos confirmados y tasa de incidencia acumulada de COVID-19 según sexo y grupos de edad en Argentina, 3/3/2020 a 17/7/2020, N=116 974.

La tasa de incidencia acumulada presentó el valor máximo de 404,6 personas infectadas cada 100 000 habitantes en el grupo de 30-39 años (ver Tabla 1).

Según la distribución por sexo de los casos confirmados, un 50,7% (59 056) fueron de sexo masculino. Los varones de 30-39 años concentraron la mayor proporción de casos, con un 11,7% (13 610) (ver Gráfico 2).

Presentación clínica de casos y distribución de comorbilidades

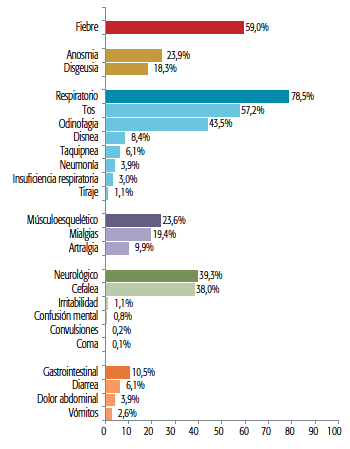

De los casos confirmados, en el 67,0% (78 424) se reportaron SoS en el SNVS. El SoS más frecuente fue fiebre, reportado en el 59% (46 290) de los casos. De ellos, el 66,8% (30 923) presentó temperatura mayor a 38 °C.

El 78,5% (61 575) de los casos presentó SoS respiratorios; el 23,6% (18 488), compromiso musculoesque-lético; y el 39,3% (30 848), SoS neurológicos. De estos últimos, el más frecuente fue cefalea, presente en el 38% (29 812) de los casos. En el 10,5% (8240) se reportaron SoS gastrointestinales.

Además, se reportaron un 9,2% (7202) de casos afebriles y sin SoS respiratorios. De ellos, 2841 (3,6%) presentaron cefalea y 639 (0,8%), SoS gastrointestinales. En total, en el 4,1% (3227) de los casos se reportó cefalea o SoS gastrointestinales, sin asociación con fiebre o SoS respiratorios.

Se destaca que en el 23,9% (18 770) de los casos se reportó anosmia de comienzo reciente y en el 18,3% (14 336), disgeusia, solas o asociadas a otra sintomatología.

En el Gráfico 3 se observan los SoS por frecuencia de reporte agrupados por sistemas.

GRÁFICO 3 Distribución porcentual por edad y sexo de casos confirmados y confirmados fallecidos de COVID-19, comparada con la distribución poblacional argentina*, Argentina, 03/03/2020 al 17/07/2020, N=116 511t.

Entre los 32 134 casos que no presentaron fiebre, en el 31,8% (24 932) se reportó afección respiratoria; en el 15,6% (12 259), SoS neurológicos; en el 7,9% (6182), mialgias o artralgias; y en el 3,7% (2889), SoS gastrointestinales. Por otro lado, en el 2,9% (2265) se reportó únicamente fiebre.

Teniendo en cuenta la circulación de dengue en el país en el mismo período, cabe destacar que en el 3,8% (2998) de los casos confirmados se reportó fiebre mayor a 38 °C asociada a cefalea, artralgias o mialgias, sin SoS respiratorios.

Respecto a la distribución de comorbilidades en casos confirmados, 50 936 (43,5%) presentaron dato completo para su presencia o ausencia. La más frecuente en menores de 60 años fue HTA en el 8,4% (3534) de los casos, seguida por asma en el 5,9% (2510), DBT en el 5,5% (2304) y obesidad en el 4,8% (2030). El 64,4% (27 180) de los casos no presentaban comorbilidades. Entre las personas >60 años confirmadas para COVID-19, 51,9% (4529) presentaba HTA, 22,4% (1959) DBT, 12,1% (1060) insuficiencia cardíaca, 8,6% (747) EPOC y 7,9% (688) obesidad. El 14% (1224) no presentaba ninguna comorbilidad (ver Gráfico 4).

GRÁFICO 4 Frecuencia de signos y síntomas en casos confirmados de COVID-19 agrupados por sistemas, Argentina, 03/03/2020 al 17/7/2020, N=78 424.

En el 8,7% (4453) de los casos se registraron dos o más comorbilidades; la asociación más frecuente fue HTA y DBT en 3,8% (1918) de los casos, seguida por HTA y obesidad en 1,8% (905).

Características de los pacientes en función de la letalidad y la mortalidad

Se registraron 2134 muertes, con una tasa de mortalidad específica a nivel nacional de 4,70 fallecidos por COV1D-19 cada 100 000 habitantes. La tasa de mortalidad específica por COV1D-19 por grupos de edad alcanzó su valor más alto (65,31/100 000 habitantes) en el grupo de 80 años y más.

La tasa de letalidad varió a lo largo del brote: al analizarse la distribución de la letalidad según SE de inicio de síntomas, se observó un pico en la SE 18 (6%) y un posterior descenso hasta la SE 29 (1,8%) (ver Gráfico 5). El valor alcanzó el 16,7% en el grupo de mayores de 80 años, con un total de 814 fallecidos en esta franja etaria. Cabe tener en cuenta que hasta la SE 18 la proporción de casos confirmados en >60 años era de 24,2%, mientras que la proporción de casos de <20 años era de 7,1%. A la SE 29, por el contrario, la proporción de casos en >60 años fue de 14,4%, mientras que la proporción de <20 años alcanzó el 12,7%.

GRÁFICO 5 Frecuencia de comorbilidades en casos confirmados de COVID-19 y en casos de fallecidos a causa de COVID-19, Argentina, 03/03/2020 al 17/7/2020, N=50 936*.

Del total de muertes por COV1D-19, 1739 (81,5%) ocurrieron en individuos >60 años, con una tasa de letalidad del 10,3% (ver Tabla 2). La letalidad en <60 años fue del 0,4% (393 fallecidos).

TABLA 2 Casos fallecidos, tasa de letalidad y tasa de mortalidad específica por COVID-19 por sexo y grupos de edad en Argentina, 03/03/2020 al 17/7/2020, N=2134.

La tasa de letalidad para personas de sexo masculino fue de 2,1% (1233 fallecidos) y para personas de sexo femenino, de 1,5% (884 fallecidas).

Los varones de 70-79 años concentraron la mayor proporción y representaron un 15,3% (324) de los casos confirmados fallecidos (ver Gráfico 3).

La mediana de tiempo entre fecha de inicio de síntomas y fallecimiento fue de 11 días (R1C: 6-18,5).

En elGráfico 5 se analizan, según grupos de edad (<60 años y >60 años), la prevalencia de las comorbilidades en el total de casos confirmados y en las personas fallecidas por COVID-19.

En 1617 (75,8%) de los fallecidos se reportó dato completo de presencia o ausencia de comorbilidades. Entre los fallecidos <60 años, el 29,9% (95) presentaba DBT, 28,3% (90) HTA, 23,6% (75) obesidad y 10,1% (32) enfermedad oncológica previa. El 15,1% (48) de los fallecidos pertenecientes a este grupo etario no presentaba ninguna comorbilidad registrada en el sistema. Con respecto a las personas fallecidas >60 años, la comorbilidad más frecuentemente informada fue HTA, presente en el 58,7% (762) de los casos. La segunda comorbilidad en frecuencia en este grupo fue DBT, presente en el 26,8% (348) de los fallecidos, seguida por insuficiencia cardíaca en el 20,9% (271), EPOC en 11,6% (151), obesidad en 11,1% (144) y enfermedad oncológica previa en el 10,7% (139).

Entre los fallecidos confirmados con dato de comorbilidad completo, 665 (41,1%) tenían dos o más comorbilidades entre las analizadas. La asociación más frecuente fue HTA y DBT en el 17,1% (276) de los casos, seguida por HTA e insuficiencia cardíaca en el 12,6% (203). Entre los fallecidos <60 años, 104 (32,7%) tenían dos o más comorbilidades; con mayor frecuencia HTA y DBT en el 14,2% (45) de los casos, luego HTA y obesidad en el 8,2% (26), y DBT y obesidad en el 6,9% (22). Entre los fallecidos >60 años, 561 (43,2%) tenían dos o más comorbilidades; las más frecuentes fueron HTA y DBT en el 17,8% (231) de los casos, seguidas de HTA e insuficiencia cardíaca en el 14,5% (189).

DISCUSIÓN

El comienzo de la epidemia en Argentina se relacionó con el ingreso de personas provenientes de países con transmisión activa de COVID-19 (casos importados). Esta tendencia se modificó paulatinamente, con un incremento sostenido de los casos clasificados como contactos estrechos (conglomerados de casos) y casos comunitarios. Al momento de cierre del estudio se observa una prevalencia de la forma de transmisión comunitaria y, en simultáneo, la aparición de brotes específicos por conglomerados.

En lo que respecta a los trabajadores de la salud, Argentina presenta una menor proporción de casos confirmados (7,6%, 8866) que España6 (24%, 40 961), Estados Unidos7 (21,4%, 592 550) y Brasil8 (20,8%, 180 028). Al inicio, dentro de los casos totales, representaban un porcentaje más elevado, que fue disminuyendo a lo largo de las semanas. Se debe tener en cuenta, por un lado, que al comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio (implementado en todo el país el 19 de marzo de 2020), los trabajadores de la salud constituían uno de los grupos exceptuados; por otro lado, durante el transcurso de la pandemia, se han generado capacitaciones especiales y las instituciones de salud han reorganizado las tareas con protocolos específicos para disminuir la transmisión en este grupo. Dado que están entre los más afectados y son de relevancia crítica en el manejo de esta pandemia, se debe continuar con las medidas destinadas a mejorar las condiciones de los trabajadores de la salud.

En cuanto a la distribución por sexo y edad de los casos confirmados de COVID-19, si se compara con la distribución poblacional argentina, existe una sobrerepresentación en los grupos etarios de 20 a 59 años y en >80 años en ambos sexos, y una subrepresentación en los grupos de 0 a 19. De esta forma, la mayor incidencia se registra entre los 20 y los 59 años.

En relación con el sexo, la distribución de los casos confirmados es homogénea. Esto marca un cambio con respecto a la tendencia de los primeros casos en Argentina, que ocurrían predominantemente en personas de sexo masculino9 (situación similar a la de China, donde el 51,1% de los casos correspondieron a varones10). Por el contrario, en España, la mayor frecuencia de casos fue en personas de sexo femenino, que alcanzaron el 56,5%".

Durante el primer mes de la epidemia en el país, la mayor tasa de incidencia correspondía a los grupos de 50-59 y de 70-79 años9,12. Sin embargo, en ese período más del 40% de los casos eran importados y al 17 de julio sólo representan el 0,9%, lo que podría influir en los cambios en la distribución por grupos de edad y sexo. La distribución por edades presenta similitudes con otros países. En China el grupo etario más afectado fue el de 30-79 años, con el 77,8%13, mientras que en Argentina el que concentra la mayoría de los casos es el de 20-69, con el 79,1%. Se debe tener en cuenta que desde el mes de marzo en Argentina a las personas >60 años se les concedió por decreto una licencia con goce íntegro de sus remuneraciones al ser consideradas como un grupo de riesgo.

Con respecto a las características clínicas, los SoS más frecuentes fueron fiebre (59%), tos (57,2%) y odinofa-gia (43,5%), con valores similares a los observados en estudios de otros países10,11. Cabe destacar, además, la alta frecuencia de otros SoS, como cefalea (presente en el 38% de los casos), anosmia (en el 23,9%) y disgeusia (en el 18,3%).

En este estudio la frecuencia de reporte de síntomas puede estar sesgada, debido a que ellos responden a la definición de caso utilizada para incluir a las personas como casos sospechosos. En tal sentido, anosmia y disgeusia se agregaron semanas después del inicio de la pandemia a la definición de caso.

Los síntomas digestivos (diarrea, vómitos y dolor abdominal) fueron menos frecuentes en este estudio que en los de España (40%)" y otros países europeos15. Se destaca el hecho de que un 4,1% de los casos presentaron cefalea o SoS gastrointestinales sin fiebre ni afección respiratoria. Estos síntomas no estaban incluidos en la definición de caso sospechoso y pueden estar subestimados.

Vale la pena mencionar que el 41% de los casos confirmados no reportaron fiebre. Este dato debe interpretarse teniendo en cuenta que hasta el 8 de junio la fiebre era un requisito en la definición de caso sospechoso.

Con respecto a los casos asintomáticos, no hay datos que permitan calcular su frecuencia entre los confirmados, ya que en ninguna situación cumplen los criterios de caso sospechoso en la definición nacional.

Así como en el resto de la región de Latinoamérica, Argentina registró en la temporada 2019-2020 uno de los brotes más importantes de dengue9. Habida cuenta de que al menos el 3,8% de los casos confirmados de COVID-19 reportó síntomas que podrían corresponder a ambas enfermedades, es importante implementar estrategias clínicas y de vigilancia epidemiológica integrada.

En cuanto a las tasas de letalidad y mortalidad calculadas en este estudio, cabe destacar que no se conoce todavía la condición final de todos los casos presentados (curados o fallecidos), dado que la mediana entre la fecha de inicio de síntomas y la fecha de fallecimiento es de 11 días. Por lo tanto, entre los casos no fallecidos al momento de realizar este análisis, es probable que algunos presentaran su deceso con posterioridad, sobre todo quienes iniciaron síntomas en las últimas semanas previas al corte.

La letalidad (1,8%) y la tasa de mortalidad (4,7 por 100 000 habitantes) por COVID-19 se encuentran a la fecha del estudio entre las más bajas de la región. Son inferiores a las de Estados Unidos7,16 (3,8%, 42 cada 100 000 habitantes), Brasil 17(3,8%, 37 cada 100 000 habitantes) y Canadá18(8%, 24 cada 100 000 habitantes), mientras que presentan valores superiores con relación a Uruguay10,19(3,l%, 0,9 cada 100 000 habitantes) y Para-guay10,20(0,8%, 0,4 cada 100 000 habitantes).

Si bien la mayor proporción de casos confirmados se concentra en personas jóvenes, el 81,6% de los casos fallecidos son >60 años.

Por último, en lo que respecta a las comorbilidades, en este estudio se observa la mayor frecuencia de algunas condiciones entre individuos fallecidos, si se compara con el total de las personas confirmadas. Se destacan edad >60 años, sexo masculino, HTA, DBT, obesidad, EPOC e insuficiencia cardíaca. Estas condiciones son descritas en otros estudios revisados como posibles factores pronósticos de severidad y mortalidad21.

Cabe destacar que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) 201822, la HTA tiene una prevalencia del 34,7% (IC95%: 33,7-35,6) en la población argentina >18 años, según autorreporte, y está asociada fuertemente a la edad; la DBT, de 12,7% (IC95%: 12,113,4); y la obesidad, de 36,3% (05%: 35,3-37,2). Es necesario tener presente esta información al momento de interpretar la prevalencia de comorbilidades, tanto en fallecidos como en no fallecidos confirmados para COVID-19. Según esta misma fuente, en la población argentina >65 años la prevalencia de HTA es de 61,8% (IC95%: 59,564,1); la de DBT, de 21,4% (05%: 19,7-23,1); y la de obesidad, de 27,7% (05%: 25,7-29,7).

En los pacientes >60 años con COVID-19 se observa una prevalencia de DBT similar a la reportada en la ENFR para población general, mientras que la prevalencia es 10% menor para HTA que en población general y 20% menor para obesidad. Se destaca que el registro de las comorbilidades en el SNVS es a partir de la referencia del establecimiento notificador, no por datos recabados de la historia clínica de los pacientes, y que puede existir un subregistro de esta comorbilidad en casos de COVID-19 notificados al SNVS.

Las comorbilidades analizadas son más prevalentes en el grupo de fallecidos. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de que sea mejor el registro de comorbilidades en las personas fallecidas, dada la referencia de datos a partir de centros de atención con mayor registro clínico. La descripción llevada a cabo en el presente estudio insta a realizar investigaciones de tipo analítico para determinar si las enfermedades crónicas, la edad y el sexo pueden ser factores de riesgo para la mortalidad por COVID-19 en la población argentina.

Como conclusión, la epidemia en Argentina comenzó con casos en su mayoría importados y evolucionó luego a generación de conglomerados de casos y, en algunas áreas, a transmisión comunitaria. Los adultos jóvenes han sido los más afectados, mientras que los adultos mayores presentan más mortalidad. Los síntomas más frecuentes fueron los respiratorios, relacionados con la definición de caso vigente. La afectación del personal de salud y la letalidad han disminuido en el transcurso de los meses, registrando tasas de mortalidad más bajas que en otros países del mundo y la región. Se deben realizar estudios específicos para determinar la asociación de comorbilidades con mortalidad.